簡介

金粉蕨屬

金粉蕨屬【中文名稱】金粉蕨屬

【拼音名】jinfenjueshu

【拉丁名】Onychium

【中國植物志】03(1):103

【別名】野雞尾、小野雞尾、孔雀尾、土黃連、解毒蕨、日本烏蕨

【來源】中國蕨科金粉蕨屬植物金粉蕨以全草入藥。四季可采,曬乾,鮮用尤佳。

【性味歸經】苦,寒。

形態特徵

金粉蕨屬

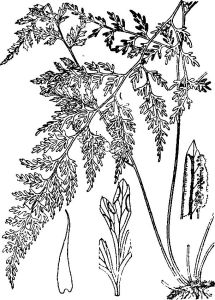

金粉蕨屬金粉蕨屬Onychium等大陸生植物。根狀莖橫走,細長,或罕有較短而橫臥,有管狀中柱,被揭棕色,披針形或闊披針形的全緣鱗片。葉遠生或近生,一型或近二型,葉柄光滑,禾桿色或間為栗棕色,腹面有闊淺溝,橫斷面有一條U字形維管束;葉片通常為卵狀三角形或少為狹長披針形,三至四回或五回羽狀細裂,罕為二回羽狀,末回裂片狹小,披針形,長3-10毫米,寬約1-1.5毫米,尖頭,基部楔形下延。葉脈在不育裂片上單一,在能育裂片上羽狀,小脈在沿葉緣反卷處的一條邊脈上聯結。葉乾後堅草質,遍體光滑無毛,略有光澤。抱子囊群圓形,生小脈頂端的連線邊脈上,線形;囊群蓋膜質,由反折變質的葉邊形成,寬幾達中脈,形如莢果,成熟時為孢子囊群撐開,全緣或罕為齧蝕狀,無夾絲(毛);孢子球狀四面型,透明,表面具塊狀(疣狀或瘤塊)紋飾。

分布範圍

金粉蕨屬約有10種,分布於亞洲熱帶和亞熱帶,非洲僅1種,O.divaricatum(Poir.)Alston。以中國雲南、四川為其分布中心,向北至秦嶺,向西達喜馬拉雅山西部,向東至華東。日本也產,中國現有8種。也分布於尼泊爾、印度、錫金、不丹、越南、寮國、高棉、緬甸北部及泰國。

本屬分類

金粉蕨屬

金粉蕨屬本屬可分以下2個自然組:

組一:金粉蕨組Sect.Chrysonychium

孢子囊群長1-2厘米或更長,金黃色,被鮮明的檸檬黃色的蠟質粉末;根狀莖上的鱗片狹長線狀披針形;產雲南、台灣、廣東乾旱河谷。

1.金粉蕨

產台灣、海南東部、雲南南部及西部(墨江、普洱、騰衝、耿馬、勐臘)。生乾旱河谷斜坡石縫,海拔100-1500米。喜馬拉雅山南部、印度尼西亞、巴布亞紐幾內亞、玻里尼西亞、菲律賓、越南、寮國、高棉、緬甸、泰國及印度均有分布。據云南墨江標本記載,本種生於含銅礦的土壤上。

組二:野雞尾組Sect.Onychium

孢子囊群通常長不到1厘米,淡黃色至肉桂色,不被檸檬黃色的蠟質粉末;根狀莖上的鱗片披針形至卵伏披針形。生境不同上述。

2.蝕蓋金粉蕨。

產雲南(武定、楚雄、鶴慶、瑞麗、洱源)、四川(鹽邊、廬定、西昌、九龍)、貴州(赫章)。生林緣或灌叢中,海拔140-2100米。在雲南各地常群生成叢。緬甸北部也產。

3.黑足金粉蕨。

產四川(南部、西部及西北部)、貴州(威寧、赫章)、雲南西北部、西藏南部(亞東、郎縣、錯那、吉隆)、甘肅南部(武都)。常成片叢生於山谷、溝旁或疏林下,海拔1200-3500米。也分布於尼泊爾、印度、錫金、不丹、越南、寮國、高棉、緬甸北部及泰國。

金粉蕨屬

金粉蕨屬4.西藏金粉蕨。

產我國西藏(波密,通麥)。生溝邊雜木林下,海拔2050米。

5野雉尾金粉蕨(原變種)。廣泛分布於華東、華中、東南及西南,向北達陝西,生林下溝邊或溪邊石上,海拔50-2200米。也分布於日本、菲律賓、印度尼西亞(爪哇)及玻里尼西亞。全草有解毒作用。

6.繁羽金粉蕨。

特產雲南西北部(麗江、洱源、祿勸)及四川西南部(木里、布拖)。生雜木林下或溝邊,海拔1200-2800米。

7.穆坪金粉蕨(原變種)。

產陝西(平利)、湖北(巴東、神農架)、四川(寶興、天全、康定、雅安、蘆山、峨眉山、城口)、雲南(祿勸)。生灌叢或闊葉林下石縫,海拔585-1850米。常見。

用途

【功能主治】清熱解毒。用於感冒高熱,腸炎,痢疾,小便不利;解山薯、木薯、砷中毒;外用治燒燙傷,外傷出血。

【用法用量】0.5~1兩;外用適量,研粉敷患處。

【資源分布】分布於甘肅、四川、雲南、西藏。

【古籍考證】始載於《西藏植物志》。

【化學成分】根基含菜油甾醇,B一谷甾醇、蔗糖、山柰甙。

【參考出處】《西藏植物志》

•金粉散

《漢藥神效方》:金粉散處方硼砂4分,白檀5分,丹砂1錢,烏梅5分,鬱金4分,金粉1錢。製法上為細末。功能主治舌疳。用法用量舌疳,日本俗呼舌疽,即現時之舌癌。

•金粉丸

用大豆1斗,淘揀淨,先入一半在甑內,次下此3味在內,更用余大豆蓋之,蒸可半日許,取出藥,於篩子內陰乾,為末;別入地黃,金粉1兩拌和勻,以酒煮麵糊為丸,如梧桐子大。