文化背景

邢台有3500多年的建城史,曾歷五朝古都,為河北省最古老的城市,是元代大科學家郭守敬的故鄉。文物藏量豐富,目前有庫藏文物3085件,上等級登記文物621件,有國家級非物質文化遺產10項,省級非物質文化遺產41項,是全省當之無愧的文物大市和文化資源大市。文物館構造

整體結構

邢台市博物館以邢台之“井”為切入點(“邢”字古通“井”),提取傳統建築中斗栱、藻井等建築符號,用現代材料加以演繹,寓意博物館傳統與現代的結合,同時也體現了邢台當地深厚的歷史文化底蘊。展區規劃

邢台博物館展廳分基本展區和專題展區,基本展區主要有邢台的歷史文化展和革命文物展。專題展區是博物館的精髓,有邢瓷展,書畫展,歷史名人展,古今科技成就展,重大古遺蹟展,古代佛像展,非物質文化遺產展,將展出陶瓷、青銅器、石刻等珍貴文物,市民可根據自己的喜好選擇參觀。

除展陳區外,市博物館還有文物保管區、宣教區、業務科研區等,是集展陳、宣教、科研於一體的綜合性博物館。

設計單位

邢台博物館的建築設計方案由我國頂級設計機構----中國建築設計研究院設計。邢台著名文物一覽(部分)

邢侯簋(國寶級文物)

年代: 西周早期出土地:邢台內邱

現存:英國大不列顛博物館

通高18.5厘米,

侈口,腹較淺而垂甚,圈足下有寬邊。四獸首耳,鉤狀垂珥。腹飾象紋,分別以對應的兩耳為中心,兩象首相對(象尾相對於另兩耳)。圈足飾變體龍紋。

銘文釋文為隹(唯)三月,王令□眔(榮暨)內史曰:□井□□(介邢侯服),易(錫)臣三:州人、重人、□(墉)人,□□(拜稽)首,魯天子□氒□(厥頻)福,克奔徒(走)上下,帝無冬令□(終命於)有□(周),□考(追孝),對不□□(敢墜),卲□(昭朕)福□(盟),□(朕)臣天子,用□(典)王令(命),乍□(作周)公彝。

器底鑄銘文八行六十八字,記述周王命令榮伯和內史,讓邢伯參與王朝政事並賞賜三族奴隸,於是叩謝天子給予的厚福,作為臣屬天子又掌管王令之人,便為自己的先輩周公作此彝器。

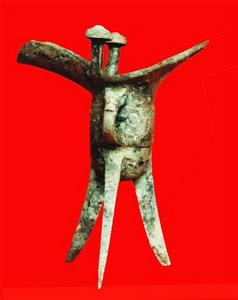

邢台·邢侯青銅戚

高17.7厘米 邢台市葛家莊西周墓出土

現存:河北省文物研究(石家莊)

弧刃,器身飾夔龍紋、虎紋及夔形雲紋,兩側飾鏤空犬形。銎頂部有卷鼻象首形龠。內部飾饕餮紋,後端有三齒。此戚紋飾華麗,是西周邢侯的一件裝飾華美的禮儀性兵器。

邢台·邢侯編鐘

(邢台葛莊10號邢侯墓出土)邢國青銅器(周代)

出土地:邢台邢侯墓

邢國青銅器(周代)

出土於邢台邢侯墓

邢台內邱·螭紋陽燧(石家莊國寶)

陽燧是一種凹面聚光鏡,起源於西周時期,是中國古代先民利用太陽取火的工具,陽燧的使用時人類取火用火的一大進步。該出土於邢台內邱的這件文物叫做青銅三螭紋陽燧,直徑8.3厘米,厚0.1厘米,凹深1.05厘米,鈕高0.35厘米。凸面上有三弦鈕,主紋飾為淺浮雕的螭紋,外圍以弦紋兩周。目前考古出土的陽燧極少,河北省從邢台征走的這件陽燧形體小巧,紋飾精緻,線條流暢,略帶神秘氣息,實是一件難得的精品。錯金鳥篆玄繆赤鈩鴛鴦雙戈

出土地:邢台葛家莊春秋大墓年 代:春秋時期

玄繆戈,全稱玄繆赤鈩戈,銅戈,通長25厘米,為鴛鴦雙戈,有錯金鳥篆銘文,銅質極佳,工藝精湛,刀援犀利。

此戈曾作為河北十大文物之一參展北京奧運

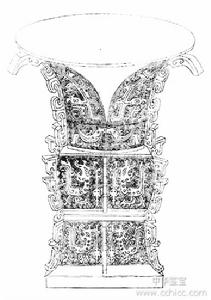

邢台·父癸獸面紋爵(被列入中國精品文物)

邢台西周玉戈

出土於邢台南小汪西周遺址

西周邢國玉鉞

出土於邢台邢國君主墓地西周邢國玉戈

出土於邢國墓地邢台柏鄉·唐代石釋迦牟尼成道像

“崇光寺”遺址出土,左手執禪定印,右手執觸地印,通高3.25米,重達8噸,是我國盛唐時期雕塑藝術的代表作品。

西晉·弩機

邢台南青山古城遺址出土麥方尊(邢侯方尊)- 西周早期

高8.4、腹深6.5、口徑6.8寸,重6.9375斤(西清)。口部和頸部呈圓形,腹部和圈足呈方形,大侈口,腹微鼓,圈足有扁圈,頸部有

銘文字數,內底鑄銘文169字(其中重文3)

銘文釋文為王令辟井□(邢侯)出壞□□井(坯侯於邢),□(雩)若二月□(侯)見於宗□(周),亡□(尤),□(會)王□□京,□祀,□(雩)若□(翌)日,才璧□(在辟雍),王乘於舟,為大豊(禮),王射大龏(鴻)禽,□(侯)乘□(於)赤旗舟,從,死鹹之日,王□□內□□(以侯入於寢),□易麼□(侯錫玄琱)戈;□(雩)王才□(在斥),已夕,□易者(侯錫赭)□臣二百家,劑(齎)用王乘車馬、金勒、□(冋)衣巿(韍)、舄,唯□(歸),□(揚)天子休,告亡尤,用龏義(恭儀)寧□(侯),□孝於井□(邢侯),乍(作)冊麥易(錫)金於辟□(侯),麥□(揚),用乍(作)寶□(尊)彝,用□□(侯)逆□(覆),朙(明)令,唯天子休於麥辟□(侯)之年□(鑄),孫孫子子□(其)永亡冬(終),冬(終)用□□(造德),妥(綏)多友,亯(享)鏇徒(走)令。

從 麥方尊銘文中可知,周王冊命邢侯出朝,到邢地去作諸侯。 邢地即今之邢台.

在麥方尊中記錄著周王對邢侯的兩次賞賜,先是賞給邢 戈, 戈應為禮器之用的玉戈;以象徵意義鼓勵邢侯征戰,後又賜與臣屬二百家並使用王之車馬服飾,這種禮遇可以說是空前的,在金文中所見冊命賞賜 也是僅有的,西周初期,禮制初備更不可越,作為周公之子的邢侯受到這樣待遇,反映了周王與邢侯之間的關係。

麥盉(邢侯盉)-西周早期

通高25.8,口徑15厘米,重2.45公斤。體呈橢方形,侈口有頸,溜肩,淺分襠四柱足,肩的一側有管狀流,另一側有獸首鋬,蓋呈球面形,有半環鈕,一側有小鈕以鏈條與鋬連線。通體光素。

銘文字數,頸內壁鑄銘文30字 。

唐蘭意譯本文云:“邢侯光寵他的官吏麥,到麥的宗廟去祭獻。侯賞給麥銅,做了盉,用來刻記跟隨邢侯出征的事,用鏇走朝晚獻給執政們。”據銘文可知,此文事實上並未具體刻記麥跟隨邢侯出征的史實經過,然卻明確表達了鑄盉刻文的目的就是為了表彰麥的從征之功,以供執政們閱讀。說明當時邢侯和麥都對文章記彰功烈的社會功能有著清醒的認識

青銅器麥盉為西周邢侯的幕僚麥氏所鑄,其銘文提到了麥氏跟從邢侯征伐之事,根據邢侯受封的時間、地理位置及面臨的敵時勢力,可知邢侯此次征伐的對象是東夷族,通過對東夷諸族的分布、族屬及西周初對東夷進行的幾次征伐的分析考證,可推斷出麥盉銘文所記的"邢侯征事"應是成王親政時期對東夷族所進行的一次征伐戰事.

邢姜太宰巳簋(井姜大宰巳簋)

西周晚期1974年內蒙古哲里木盟札魯特旗巴雅爾吐胡碩公社

器高14、口徑19.8厘米。

失蓋失三足。斂口鼓腹,獸首雙耳,有垂珥,圈足下原有三個獸面小足。口沿下飾竊曲紋,器腹飾瓦溝紋,圈足飾垂鱗紋。

【銘文】井(邢)姜大(太)宰蟲(巳鑄)其寶(簋),子子孫孫永寶用亯(享)。

臣諫簋-西周中期前段

出土地:元氏(古邢國屬地)通高13.1、口徑17.3、腹深10厘米,重2.2公斤。

諫,人名,為邢侯之臣。臣諫簋,為邢侯之臣諫所鑄之器。

銘文字數,內底鑄銘文約72字,現存62字。

銘文釋文為隹(唯)戎大出於軝,邢侯搏戎,□(誕)令臣諫□□亞旅處於軝,□王□□,諫曰:□(拜)手□(稽)首,臣諫□亡,母弟引□又□(庸有忘),子□余灷(朕)皇辟□(侯),余□(豨)作□(朕)皇文考寶□(尊),隹妥(唯綏)康令於皇辟□(侯),匃□□。

臣諫簋銘文的主要內容是:當戎人大舉出現時,邢侯即與戎人搏戰,同時邢侯命令諫率亞旅居於地,並命諫為國的執政大臣。諫則稟告邢侯,其子早亡,請邢侯允許其胞弟引之長子(即諫之長侄)入朝,繼承他的官職。諫的這個請求得到了邢侯的應允,故作器以記之。

麥方彝(邢侯方彝) -西周早期

通蓋高7.7、腹深3.3、口橫4.7、口縱3.7寸,重4.9375斤(西清)。長方體,直口直壁,方圈足沿有邊圈,蓋作四坡屋頂形,下有子口,上有屋頂邢鈕,通體四角和四壁中線有扉棱。蓋上飾倒獸面紋,口下和圈足飾蛇紋,腹飾獸面紋,兩旁填以夔紋,均以雲雷紋填地。

銘文字數,蓋、器同銘,各37字(其中重文2)。

銘文釋文為才(在)八月乙亥,□井侯(辟邢侯)光氒(厥)正事(吏),□□(於)麥□(宮),易(錫)金,用乍□(作尊)彝,用□井□(邢侯)出入□令(揚命),孫孫子子□(其)永寶。

唐邢窯白瓷“盈”字盒

名稱 唐邢窯白瓷“盈”字盒類別 瓷器

年代 唐代

文物原屬 唐代邢窯燒制

文物現狀 現陳列於上海博物館古陶瓷陳列室

邢台市國家級文物保護單位

邢窯遺址

邢窯遺址位於河北省內邱、臨城兩縣境內的太行山東麓丘陵和平原地帶,主要分布在京廣鐵路及107國道以西氐河、李陽河流域,集中在臨城西雙井以南,內邱馮唐以北約30公里的狹長地帶內,面積約300餘平方公里,海拔高度為82-140米,1996年11月20日由國務院公布為全國重點文物保護單位。在內邱東起白家莊,西到西邱,北到瓷窯溝,南到馮唐,約120平方公里的區域內發現窯址13處。邢窯是唐代制瓷業七大名窯之一,也是中國北方最早燒制白瓷的窯場。據考證,邢窯始燒於北朝,衰於五代,終於元代,燒造時間大約為九百多年。前人以“皎潔如玉”比邢窯之白。普利寺塔

普利寺塔又名萬佛塔、臨城縣舍利塔,坐落在河北省邢台市臨城縣城關東北部,是我國

此塔為磚結構樓閣式,平面方形,高33米,共8層。首層塔身南面辟門通塔心室,外壁各面略向內凹作弧狀。各壁面砌千佛龕,每龕內浮雕坐佛一軀,一層塔身共有佛像1016尊。二層塔身坐於斗拱出挑的平座上,各面分別浮雕四尊羅漢像,轉角處飾有力士。二層以上為密檐六層,各層檐下均有磚制斗拱。

東先賢遺址

2007年被定為國家重點文物保護單位。

邢國墓地

1993年在邢台西葛家莊發現一處墓葬群,其重點保護區域為北至中興路,南至建設路南側,東至太行路,西至濱江路西側,總面積100萬平方米。2006年,它成為國務院公布的第六批全國重點文物保護單位。 經調查深明有西周時期的墓葬500餘座,車馬坑50餘座,到1997年年底發掘西周墓葬230座、車馬坑28座,此外還揭示先商時期的文化遺址3000多平方米。經研究這個墓地是西周邢國墓地。重點保護區域範圍內密集分布著西周邢侯、貴族墓葬,先商及商代中、晚期遺址。邢國墓地曾出土過大型青銅器、金器、漆器、玉器等。隆堯唐祖陵

唐祖陵位於邢台市隆堯縣城正南6公里的魏莊鎮王尹村北200米處的唐祖陵是唐高祖李淵四代祖宣皇帝李熙的“建初陵”和三代祖光皇帝李天賜的“啟運陵”,二陵共塋,合稱“唐祖陵”。唐祖陵於1982年公布為省級文物保護單位,2006年5月被國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。扁鵲廟

扁鵲廟位於河北省邢台市內丘縣神頭村,這裡是扁鵲行醫採藥之地,扁鵲廟建於漢代,至今已經兩千多年歷史,是全國重點文物保護單位和國家4A級風景區。扁鵲是我國戰國時代的名醫,漢司馬遷《史記》曾為其立傳。扁鵲,鄚州人,即今河北省任丘市鄚州鎮。扁鵲不僅在古代當時的河北,而且當時在全國也是一位聲名卓著的良醫,對以後祖國醫學的發展有深遠的影響。2002年8月20日,國家郵政局發行“中國古代科學家”紀念郵票一套,共四枚,其中第一枚便是名醫扁鵲。原名秦越人,渤海郡邢台開元寺

邢台開元寺俗稱東大寺,位於邢台市舊城東北隅,東圍城路北段路西。該寺建於唐朝開元年間,元代時,忽必烈曾詔改為大開元寺,立為皇家寺院,明代時古剎春遊為順德府十二景之一,清代時野寺鐘聲為邢州八景之一,迄今已有一千三百多年的歷史。開元寺原占地四十五畝,座北面南,氣勢宏偉。開元寺為歷代名剎,唐開元年間初建時,名聲大噪,為我國北方香火鼎盛之最。五代時天竺(印度)高僧空本在後梁乾化年間(911年--915年)曾在這裡翻譯佛經,對中外文化交流作出了卓越貢獻。元世祖忽必烈在邢建元

該寺雖歷經破壞,但雄姿猶存,特別是名震遐邇的聲望一直銘刻在人們的心目

中。1982年被列為省重點保護單位,90年代末期由邢台市人民政府重修,2006年被列為全國重點文物保護單位,2008年由中國佛教協會、河北省佛教協會和邢台市政府擴建,並建成邢台開元寺公園。帥府,安撫司等,忽必烈曾數幸開元寺,故寺建於唐而昌盛於元。明正德年間又重加修繕。據史料記載,自唐、宋、元和明初,該寺有僧數千,良田數頃,游僧、佛徒更是不可勝

數。正如史料所云:“每當朝暾初上,暮煙繚繞,僧人唪經,撞鐘之聲遠聞十里之外”。堪稱我國北方的佛教中心。

宋璟碑

宋璟碑,是我國唐代名相宋璟的神道碑,全稱“大唐故尚書右丞相贈太尉文貞公宋公神道之碑”。因碑文是唐代“金紫光祿大夫行撫州刺史上柱國魯郡開國公顏真卿撰並書”,所以也稱“顏魯公碑”。該碑現坐落在沙河市東戶村鄉中學院內,原系河北省省級文物保護單位,2006年被國務院核定為第六批全國重點文物保護單位之一。該碑高4.08米,寬1.6米,厚0.47米,碑的正面、陰面和左右兩側均刻有顏真卿書寫的盈寸楷體,洋洋三千餘言,盡述宋璟“歷仕三朝,剛直不阿”的榮耀事跡。碑首呈半圓形,浮雕纏尾四龍,矯健雄渾。碑額為方形,正中陰文篆書“大唐故尚書右丞相贈太尉文貞公宋公神道之碑”二十個大字。原有仰首贔屓碑座,上刻褡褳花紋,莊嚴穩重,今已逸失。碑文題後結銜:“金紫光祿大夫行撫州刺史上柱國魯郡開國公顏真卿撰並書”。

義和拳議事廳舊址

義和拳議事廳舊址全國重點文物保護單位,近現代(1898年)重要史跡及代表性建築。位於河北省威縣固獻鄉沙柳寨村,是近代義和團運動舊址,河北省愛國主義教育基地。義和拳議事廳坐北朝南,面闊五間,15.5米,進深一間,5.7米。東、西分別為耳房和帶抱廈的清式民居。明間前廊掛匾,上書“議和拳議事廳”。廳前有義和團首領趙三多塑像及紀念碑亭。邢台國家級非物質文化遺產

邢台梅花拳

申報地區:平鄉縣、廣宗縣梅花拳,即梅拳,亦稱梅花樁,2006年被列為首批國家級非物質文化遺產。武術拳種。為演練方便,在地面演練較為廣泛,稱為落地乾枝梅花樁。起源於明末,清乾隆年間流傳較廣。布樁圖形有北斗樁、三星樁、繁星樁、天罡樁、八卦樁等。樁勢有大勢、順勢、拗勢、小勢、敗勢等五勢,套路無一定型,其勢如行雲流水,變化多端,快而不亂。"又據《梅花拳根源經》和《梅花拳傳承譜》記載:梅花拳第一代為收元老祖(虛擬),第二代張三省,傳說在巫山羽化升天。前兩代均以開法傳道為主,且單一相傳。自第三代鄒宏義開始,才有文理武功的具體記載。

沙河藤牌陣

申報地區:沙河市藤牌陣,又名藤牌戰陣,我國古代戰爭的一種陣法。是我國古代戰場實戰技擊項目,如今僅存於我國邢台沙河市十里舖村,當地人稱之為“打藤牌”,2006年被列為首批國家級非物質文化遺產。

隆堯秧歌戲

申報地區:隆堯縣隆堯秧歌戲鼎盛時期主要分布於河北省南部和石家莊的部分縣、市以及鄰近冀南地區的山兩省和順、山東省的聊城、夏津等地。現僅有40多名民間藝人組班3個,活動於其發祥地隆堯縣和邢台市的巨鹿、任縣、寧晉以及石家莊市的趙縣等,2006年被列為首批國家級非物質文化遺產。

廣宗道教音樂

申報地區:廣宗縣道教音樂,是道教進行齋醮儀式時,為神仙祝誕,祈求上天賜福,降妖驅魔以及超度亡靈等諸法事活動中使用的音樂,即為法事音樂、道場音樂。道教音樂是道教儀式中不可缺少的內容,它具有烘托、渲染宗教氣氛,增強信仰者對神仙世界的嚮往和對神仙的崇敬。

廣宗柳編

申報地區: 廣宗縣柳編是中國民間傳統手工藝品之一。在古代人們只是作為普通的日常實用品,知道20世紀後幾十年才逐漸興起,也漸漸的成為中國部分地區出口創匯的項目。2008年入選第二批國家級非物質文化遺產。

隆堯澤畔抬閣

申報地區:隆堯縣抬閣,就是人們抬著一個用竹木或鐵質材料扎製成的類似“閣”的架子進行表演。“閣”分平閣和高閣,平閣只設一層架子,表演者或站或坐,在上面表演;高閣也被稱為“鐵枝”,製作、表演較為複雜,即在主架上再分上、中、下三架,每架的分枝上分別安排不同的表演者。2008年隆堯澤畔抬閣入選第二批國家級非物質文化遺產。

隆堯招子鼓

申報地區:隆堯縣招子鼓是一種傳統的鄉藝,廣泛流傳在邢台市隆堯東部滏陽河與澧河一帶。其中以隆堯千戶營鄉最為盛行。隆堯招子鼓有其獨特的風格,最明顯的標誌是每個小鼓演員背部都負有一桿引人注目的鼓招子。2008年入選第二批國家級非物質文化遺產。

巨鹿四股弦

申報地區:巨鹿縣四股弦又名四根弦、二夾弦、五調弦、五調腔,是河北省地方戲曲劇種之一,源於河北省邢台地區巨鹿縣,在輝煌時曾唱紅了河北、河南、山東三省的石家莊、邢台、邯鄲、安陽、德州、聊城六個地區。2008年巨鹿四股弦入選第二批國家級非物質文化遺產。

威縣亂彈

申報地區:威縣威縣亂彈戲始於明末,是一個很古老的劇種,因起源於邢台市威縣而得名,2008年入選第二批國家級非物質文化遺產。亂彈是河北地方戲曲之一,是深受民眾所喜愛的一種具有鄉土氣息的地方戲。它分東西兩路。在唱腔板式上,各有千秋。東路亂彈的活動範圍是邢台、邯鄲以東,石德線以南及魯西北一帶。西路的活動範圍是山西上黨以東及石家莊地區東北一帶。

威縣冀南梨花大鼓

申報地區:威縣梨花大鼓,是邢台地區獨有的曲種之一,也是全國曲壇上一支別具風采的鮮花,頗受民眾的歡迎。 梨花大鼓早期叫犁鏵大鼓(因演唱者手持犁鏵片伴奏而得名),它歷史悠久,清嘉慶年間,威縣王奎山、臨西呂連山和李明山、清河徐靠山和臨城馮雲山,時稱梨花大鼓的"五大山",風噪冀魯兩省。2008年入選第二批國家級非物質文化遺產。

邢台省級非物質文化遺產

邢台市省級非物質文化遺產名錄(2007年第一批12項;2008年第二批10項;2009年第三批19項,共41項)

一、民間文學

Ⅰ 牛郎織女傳說邢台內丘縣

Ⅱ 內丘縣郭巨孝文化 邢台內丘縣

Ⅱ 清河縣武松與武大郎的傳說 邢台清河縣

Ⅲ 柏鄉漢牡丹傳說 邢台柏鄉縣

Ⅲ 臨城趙雲故里傳說 邢台臨城縣

二、民間美術

Ⅰ 內丘神碼 邢台內丘縣

三、民間音樂

Ⅰ 廣宗太平道樂 邢台廣宗縣

Ⅱ 邢台縣長信排鼓 邢台邢台縣

Ⅲ 內丘慶源排鼓 邢台內丘縣

Ⅲ 廣宗黃巾鼓 邢台廣宗縣

四、民間舞蹈

Ⅰ 隆堯招子鼓 邢台隆堯縣

Ⅱ 隆堯縣澤畔抬閣 邢台隆堯縣

Ⅲ 扇鼓 邢台內丘縣

Ⅲ 招子鼓 邢台柏鄉縣

五、傳統戲曲

Ⅰ 隆堯秧歌戲 邢台隆堯縣

Ⅰ 威縣亂彈 邢台威縣

Ⅰ 四股弦 邢台巨鹿縣

Ⅱ 臨城南調 邢台臨城縣

Ⅲ 亂彈 邢台臨西縣

Ⅲ 亂彈 邢台巨鹿縣

六、民間曲藝

Ⅱ 冀南梨花大鼓(雞澤縣、威縣)

七、民間雜技

八、傳統技藝

Ⅰ 邢窯燒制技藝 邢台市

Ⅰ 沙河豆面印花技藝 邢台沙河市

Ⅱ 廣宗手工木镟技藝 邢台廣宗縣

Ⅱ 廣宗縣柳編技藝 邢台廣宗縣

Ⅱ 沙河四匹繒布製作技藝 邢台沙河

Ⅲ 寧晉泥坑酒釀造技藝 邢台泥坑酒業有限責任公司

Ⅲ 手工掛麵製作技藝 邢台臨西縣

Ⅲ 傳統紡織技藝 邢台廣宗縣

Ⅲ 威縣土布紡織技藝 邢台威縣

九、傳統民俗

Ⅰ 內丘扁鵲祭祀 邢台內丘縣

Ⅱ 堯山文化

Ⅲ 抬皇(黃)槓 邢台南和縣

Ⅲ 沙河九龍祭祀 邢台沙河市

Ⅲ 清河中華張氏傳統祭祀 邢台清河張氏宗親聯誼會

十、傳統體育、遊藝與競技

Ⅰ 沙河藤牌陣 邢台沙河市

Ⅰ 邢台梅花拳 邢台平鄉縣、廣宗縣

Ⅲ 梅花拳 邢台威縣

Ⅲ 通臂拳(南宮開河少林散手通背門)邢台南宮市

Ⅲ 彈(譚、潭)腿 邢台臨西縣

Ⅲ 清河曦陽掌太平拳 邢台清河縣