概述

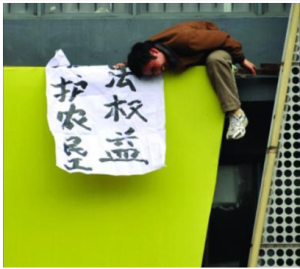

身體維權

身體維權 近些年來,“身體維權”事件頻發,且呈上升的趨勢。無論是自焚還是跳樓,都是“身體維權”的一種消極方式。對於絕大多數沒錢沒勢的平民百姓來說,制度是保護生命、自由、財產不受侵犯和傷害的外殼;當這層外殼形同虛設、失去作用的時候,我們剩下的就只有身體了,“身體維權”就是在弱勢群體被逼迫到走投無路的境地時不得不採取的激憤之舉。只要還有其它路可走,無論是農民工還是被拆遷戶都不會選擇這條不歸路。當前各地頻發的“身體維權”以及各種威脅“穩定”的群體性衝突,歸根結底都是制度維權失效的直接後果 。

界定

身體維權是這樣的一種社會現象:以農民工、強拆對象為主體的社會弱勢群體,在自身的權利訴求(以財產性訴求為主)得不到實現的情況下,以自殘、自殺等非理性方式犧牲自我身體權、健康權乃至生命權的途徑,以期喚醒輿論的關注和社會關懷,左右權利進犯者的輿論壓力和壞境,迫使其自我修正或自上而下進行強制性修正,全過程涉及維權主體、侵權主體、權利訴求主體、輿論媒體等多方主體。

私力救濟是指當事人認定權利遭受侵害,在沒有第三方以中立名義介入糾紛解決的情形下,不通過國家機關和法定程式,而依靠自身力量,解決糾紛,實現權利。私力救濟是相對於公力救濟、社會救濟而言的,它包括請求、自助和自衛等方式。

身體維權的本質,是一種非暴力性、對己性的私力救濟,是一種游離於司法程式以及社會倫理之外的個體正義實現方式。

特點

(一)侵權者、維權者法律地位的強與弱

“所謂弱勢群體是指在生活物質條件方面、權力和權利方面、競爭能力方面以及發展機會方面處於弱勢地位的群體。弱勢群體可分為兩類,即社會性弱勢群體和生理性弱勢群體。”

身體維權現象中,維權者多是以農民工、司機為主體的弱勢群體,而侵權者多是以城管、拆遷辦、事業單位為主體的權力機構。一強一弱的社會資源占有量差所顯示的權利張力,迫使身體維權者以放棄寶貴的人身權利的激進方式進行自我的權利訴求,這才爆發出身體維權這一非理性維權手段。

(二)維權者對人格權、財產權的舍與求

身體維權主體所欲保全的,多為被剋扣的工資、存身立命的房子或傷殘賠償和補助,他們願意付出的維權成本,卻是身體權、健康權乃至生命權。

這樣的反理性的抉擇,其原因乃是因為對社會極弱階層的弱者而言,所涉財產已攸關生存,財產權已抽象為基本人權,重要性與人格權利並無差別。制度無法保護那些在市場大潮中不幸者,使他們深陷困頓面臨溺斃的危險。弱者的財產並沒優先用於保障他們的生存權利,在弱勢群體的私有財產被剝奪殆盡之時,他們也便失去了身為一個人,身為公民最基本的物質保障。沒財產就沒權利,也就沒有重新起步的機會,這也解釋了身體維權現象的反倫理性。

(三)侵權者的內部糾錯自覺性與外部輿論影響性

私力救濟的急迫性,不容當事人考慮漫漫冗長的司法路徑,更重要的是由於當事人對制度維權的不信任,導致身體維權者轉而求助社會,以自殘的方式影響輿論。輿論的準確發音是身體維權成功的前提,社會導向能幫助社會公眾站在弱者方給予侵權者無形的壓力。另外,由於身體維權全過程無第三方主體的中立居間裁判,糾錯過程往往是侵權主體自我式或自上而下式的糾錯,維權結果具有很大的不確定性。

以宜黃自焚事件為例,自焚者家屬鍾如九共發兩百多條微博,在其微博冬粉的不斷轉發下,網上放大效應凸顯,並加速了宜黃事件責任處置。後宜黃縣委書記、縣長被宣布免職。江西財經大學傳播學教授王玉琦說,如此嚴厲的問責尚無先例,很大程度上是微博與媒體的力量所致。

原因

身體維權現象成因複雜,牽涉到了維權人、侵權人、裁判人、媒體以及公眾等多方主體。

維權人

1.維權人往往處於惡劣的法律環境,極易遭遇侵權侵害

維權人作為弱勢群體中的一員,往往難以有效地介入法治化進程。從其基本的需求來看,他們所看重的是滿足基本的生存條件,很難產生主動參與社會事務的意願和衝動;從其能力來看,由於長時期地缺乏教育,文化素質較低,而且又長時期地處在封閉狀態,因而很難積極有效地參與社會性的事務。社會參與經驗的匱乏使得維權主體在維權領域受到更多的阻礙。

2.維權人教育程度低,法制意識淡薄

雖不排除有部分屬於社會中產階級甚至社會高層,但絕大多數身體維權現象都是發生在弱勢群體中。隨著時代的發展,人與人的聯繫逐步加深,“弱勢群體”這一標籤愈發難以通過客觀化指標,如收入、學歷等加以確定。雖然學者現更多地通過社會身份的從屬來劃定“強弱”,但從實際中仍然觀察到身體維權者多數教育程度低,匱乏最基本的法制觀念。

3.維權人心理扭曲,往往有著極端化行為的傾向

身體維權歸根結底是一種非理性現象,維權者常常在維權過程中表現出情感宣洩需求大於權益維護需求,這也往往與弱勢者極端惡劣的生存環境所致,典型者如唐福珍、鍾家姐妹的自焚拒拆。更有者甚至有著精神疾病和精神分裂傾向。(2011年3月23日,在福州台江區兩車意外刮碰,小車司機雷某因氣不過大車車主,從三樓跳下。據了解,雷某其有精神分裂傾向。2011年4月1日,廣州一羅姓男子拉橫幅爬上海珠橋頂,並在自己身上淋潑汽油。後經查羅某的精神狀態不正常,曾多次向各監督機構寫信,反映羅邊村的土地管理、財務公開、選舉等問題。經過聯合調查,均不屬實。)

裁判人

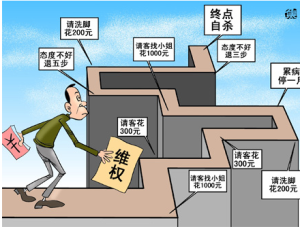

1.訴訟成本過高、程式繁瑣

弱勢群體往往難以接受投入較多且風險較大的訴訟以及其他制度維權,他們一般都未習慣為司法訴訟和法律服務買單,會憑著心理上“有理就有處說,幹嘛要花錢”的樸素本能而自然地產生一種厭訴情感。其次,程式化往往是社會發展達到一定程度的前提下人們對社會效率和社會公正的要求的體現,弱勢群體身處的環境,往往另其未習慣以程式繁瑣、嚴格、確定性較強的訴訟方式來解決問題。訴訟成本高、耗時長、時效性弱,對於已經遭受財產損失的弱勢群體而言,他們往往很難承受訴訟帶來的經濟、時間、人力和心理成本了。

現有的社會制度下,高成本、低效率、實效不足、處理結果不確定是公力救濟濟的缺陷所在,加之當今法制的不完善,公力救濟往往無法幫助弱勢群體維護他們自身的合法權益。正是公力救濟處於滯後狀態,加上有關部門出於對既得利益的保護對維權過程的阻撓和干預,權利主體無法於常規範疇內實現自我的權益保護,才催生身體維權這一準叢林狀態下的個人校正正義實現方式的出現。

2.得不到維權人的信任

出於對司法效力的懷疑、對司法公正的不信任或是認知上的誤解,維權者也會憑著心理本能的“拒訴”心理而排斥訴訟,而選擇上訪或者其他非理性的維權方式,在調查中,受訪者普遍認同的觀點是“打官司要有熟人,要有關係才會去的”,甚至認為法官都是見錢眼開的。

其他原因

1.媒體失聲

媒體在公民維權道路上所著關鍵作用,尤其是在身體維權的過程中。新聞媒體及網路的普遍套用和中國人注重顏面的個性,使得某些利益團體迫於社會輿論的譴責甚至相關部門的重視,而對受害者加以特殊對待,最終受害者利益得到維護。而媒體失聲對於維權人的打擊無疑是致命的,在“寧波女企業家謝小玲遭遇暴力拆遷自焚案”(2010年11月7日,浙江寧波科力陶瓷塑膠封件廠遭遇暴力拆遷,女企業家謝小玲在城管隊員爭執過程中,請求新聞媒體關注要求未果後,用打火機點燃了早先澆在身上的汽油自焚致死。)中,女企業家謝小玲在城管隊員爭執過程中點燃了早先澆在身上的汽油自焚致死,她死前曾要求過媒體報導和曝光,但新聞媒體憚於政府與開發商的權力而未有理會,構想如果此時媒體秉持了無冕之王的德行,或許這場悲劇就不會發生。

2.侵權人社會地位強大

侵權人的為富不仁,極大地刺激了維權人本就處於經濟弱勢的脆弱的自尊,特別是在侵權人有時還是代表國家公權的機關、事業單位,或者是在政府與房地產開發商沆瀣一氣的情形下,維權者更是深感體制維權的無望,滋生了維權人宣洩憤怒的情感需要,做出非理性維權的極端行為。

所產生的社會問題

(一)法倫理觀念的混亂

身體維權

身體維權對生命權和身體權的損害往往不可回復和不可逆轉的。生命權的存在是一個自然人立足於群體的先決條件。生命的喪失將導致主體對己財產的終局性喪失,而身體權的缺陷也必然影響自然人的財富創造能力和利益享受帶來的愉悅感。對其的侵害,法律僅能通過強制或者賠償給與受害人心理平衡。而財產權卻是類型無盡且不能被窮盡列舉,具有強替代性。對財產的侵奪,法律能輕易地將利益失衡回復到損害發生之前的狀態。人格權和財產權的輕重分野,已經倫理化為一種公眾的道德認同。在身體維權現象中,不僅侵權者侵犯了由法律所維持的社會秩序,維權者將二者輕重倒置的非理性行為更傷害了倫理觀念,打破了道德的底線,傷害了人們秉持的價值觀念和道德情感

(二)利益失衡的暴露身體維權事件從根本而言,是社會利益失衡所導致的社會不和諧在社會關係中的案例化體現。弱勢群體從社會中所得的利益太過有限,沒有多餘資源以供支配,僅有財產是他們最後的生存保障和人格尊嚴的底線。為富者的不仁,社會保障制度的孱弱,相關法律制度的缺失,以及部分法律在價值取向上未有傾向性保護,導致了弱者們無法通過規範途徑去與強勢群體進行利益協調,最後只能通過私力救濟以死、殘相搏。

利益失衡在中國是一個普遍化的社會問題。貧富分化、區域差距、城鄉二元、行業壟斷導致的利益失衡,在弱勢群體心中產生了強烈的失落和報復性情感,人們便可能以非制度化、非程式化、非合法化渠道,表達不滿以及主張權利。

(三)公權力機構公信力的削弱

吉登斯將信任區分為對個人的信任和對社會系統的信任,認為信任是對一個人或是一個系統的可依賴性所持有的信心。但對政府等公權力機構信任不可能憑空而存,必須嵌入關係網路之中,因此制度信任與個別信任是相互加強的關係。身體維權之痛加劇制度所存在的問題,身體維權所暴露的公權力問題頻繁地以毀滅個別信任的方式去減損公眾的制度信任,減損公權力機構的社會公信力。

公共權力是為公眾服務的。當由公權力加以維繫的司法制度無法實現維護權利的目的時,維權主體便更多地通過私力救濟的方式實現個體正義,而維權者在制度維權途徑上的頻繁碰壁,潛在維權者便開始轉向其他,甚至非主流、邊緣化的方式了。由於公共權力錯位導致的權力濫用嚴重損害了公權主體的形象,使民眾產生懷疑、厭惡、鄙視情緒,產生了信任危機,特別是當相對人位於社會底層,積貧積弱,法治意識淡薄,甚至有著極端行為傾向時。強弱的懸殊難免會讓公眾難塑信任,惡性循環,將更多的無助者推向非理性維權的邊緣。

緩解措施

身體維權

身體維權 (一)加強對弱勢群體的人文關懷,培養弱勢群體的公民意識

所謂人文關懷,是從人文角度,以人文精神為導向,對人的生活狀態、生活環境進行關注,是對人的尊嚴和符合人性的條件、人的自由和解放的一種訴求。弱勢群體所需要的,不僅僅是物質關懷,更重要的是人文關懷。

對民眾自身而言,具有制度維權的公民意識,首先需要具有社會責任感和守法觀念,認真對待自己的權利。對自己權利的行使不僅僅為了自身利益,更是對漠視權利者的人生教育。

身體維權危機的消解,還需要公民制度維權意識的培植和發展。政策在關注弱勢群體生存權的同時,人文關懷還關注弱勢群體的發展權,在培植其法制精神,完善其法制人格的同時,實現從“臣民”向公民的轉換。

(二)完善社會福利制度,保證弱勢群體維權的經濟能力

對弱勢群體的有效保護,防止身體維權越演愈烈,需要從根本上分析弱勢群體存在的根源,解決根本性問題。一方面國家要加快經濟的發展,實現物質的豐富,並且在現代化進程中,保證經濟發展的恩澤惠及每一個社會成員,避免貧富差距的拉大。另一方面在社會發展中追求效率的同時,更加注重社會公平,尤其是實質公平。在立法、司法和執法過程中,充分考慮到利益主體之間的差異,不能讓形式上的公平掩蓋了實質上的不公平。最後,要建立以法律為保障措施的相關社會福利制度,主要包括弱勢群體的最低生活保障制度、社會保險法律制度、農村社會保障制度、構建和發展公益基金等社會慈善團體、法律援助制度、社會保障責任分擔機制、促進就業的法律制度、弱勢群體教育法律制度、弱勢群體醫療法律制度等。同時加強宣傳力度,加深弱勢群體對各項福利制度的認識。

(三)培養弱勢群體的制度維權傾向,通暢制度維權渠道

媒體在傳播新聞時事時,為追求社會反響往往選擇性地選擇那些發生頻率更低、更能吸引眼球的諸如司法不公、司法腐敗等信息,同時給了民眾一種強烈的信息刺激。這往往具有很強的心理暗示和相當的傳染力,而弱勢群體對“闢謠”往往具有很強的逆反心理,形成一種虛假性的共識。鑒於此,制度維權機構一方面需要徹底真正地杜絕枉法與腐敗現象,另一方面,需要提升自我的公眾形象,通過適當的宣傳以及成功的個案,爭取弱勢群體對制度維權機構群體的認可,以塑造良好的公信力。

再者,制度維權渠道應多元化,社會應加強和完善弱勢群體利益救濟的途徑,如信訪和上訪制度的貫徹實施。此外,訴訟、仲裁、調解、談判、和解等糾紛解決機制都需要整合完善,針對弱勢群體,紮根基層、貼近民眾,因地制宜、因人制宜。

(四)強化媒體監督保護作用,同時媒體增強自律意識

我們應重視輿論的作用,當制度維權不能保全弱者利益時,要充分利用網路媒體、電視媒體的力量,在維權主體極端化行為前,媒體就能夠緩和、調解雙方的矛盾衝突。而作為“無冕之王”,媒體也要敢於揭露不法行為,不憚於錢權階層的恐嚇。在發揮新聞媒體的監督作用的同時,要加強媒體的自律意識。媒體不能捏造事實,隱瞞真相,對相關事件的報導力求客觀公正,不可影響司法獨立。這一方面需要靠新聞媒體的自律,一方面也要完善相應的法律法規。