概述

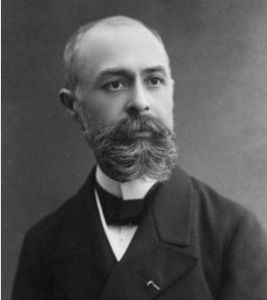

亨利·貝可勒爾

亨利·貝可勒爾 貝克勒爾是放射性活度的國際單位制導出單位,亦譯柏克勒爾,簡稱貝可。1975年第十五屆國際計量大會為紀念法國物理學家安東尼·亨利·貝克勒爾,將放射性活度的國際單位制導出單位名為貝可勒爾,簡稱貝可,符號Bq。

貝可勒爾的國際單位制量綱為[s-1 ],同頻率單位赫茲相同,但意義完全不一樣。一定量的放射性核種,若每秒有一個原子衰變,其放射性活度即為1貝可,例如,一克的鐳放射性活度有3.7×1010 Bq。這是個相當微小的單位,因此常用千貝可(kBq)甚至百萬貝可(MBq)來表示 。 放射性射線對人體具有危害,毫無防護下長期接觸放射物質,會使健康受到嚴重損害。

給予固定質量的放射性物質,其貝可數值會隨著時間的演進而改變。因此,對於短壽命同位素,必需標明其放射性衰變率與時間戳在一起,有時候,這衰變率還會調整至某特定日期(過去日期或未來日期)。例如,安全組織時常會標明出一個十日調整數目,即十日後的放射性活度。在這時間間隔內,短壽命同位素的數量可能會大幅降低。

簡而言之,貝可表現了放射源在某一時刻的放射性活度。如果放射源不變,由於自然衰變的作用放射性活度會隨時間逐漸變小。

命名

得名於法國物理學家亨利·貝可勒爾的姓,在1975年,國際輻射單位與度量委員會(ICRU)認為居里夫人與她先生皮埃爾·居里兩人,以及貝可勒爾共同獲得放射性物質研究的諾貝爾物理學獎,因此ICRU建議科學界以單位更小的貝可取代居里(Ci),成為活度的國際專用單位。

前綴

就像許多其它國際單位,在Bq單位的前面也能夠添加國際單位制前綴;通常是以十進制數量級增進,如kBq(千貝可,103 Bq)、MBq(麥貝可,106 Bq)、GBq(吉貝可,109 Bq)、TBq(太貝可,1012 Bq),以及PBq(拍貝可,1015 Bq)。實際使用,1 Bq是很小的單位,所以,通常會使用到前綴。例如,存在於70千克質量的人體內的天然放射性核素鉀(40 K)會造成每秒4400次放射性衰變,即4.4 kBq的放射性活度 。在日本廣島市的核子彈爆炸估計造成了8×1024 Bq(8YBq,8佑貝可)。

貝可與每秒計數之間的分別

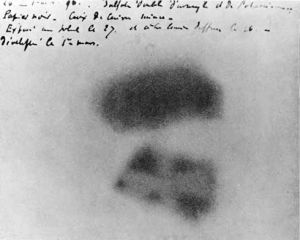

亨利·貝可勒爾發現放射性物質的底片

亨利·貝可勒爾發現放射性物質的底片 當使用探測器測量樣品的活度時,常會用到衡量單位每秒鐘計數(cps)或每分鐘計數(cpm)。每秒鐘計數是單位時間1秒鐘內放射性檢測儀器(如蓋革計數器)測到的電離事件的計數,每分鐘計數表示1分鐘內的電離事件的計數。這兩種計數單位一般用於表示某種粒子的度量單位,如阿爾法粒子、貝塔粒子。這兩種計數單位表示檢測儀器記錄的事件發生率。

表示放射源在單位時間內放射活動絕對強度的計數單位為每秒鐘衰變數(disintegrations per second,記為DPS)、每分鐘衰變數(disintegrations per minute,記為DPM)。這兩種衰變數單位表示放射源的衰變事件發生率。

1貝可等價於1每秒鐘衰變數。貝可是放射性物質的放射性活度,不同於每秒鐘計數、每分鐘計數。

貝可與居里之間的關係

居里(Ci)為早期使用的放射性單位,目前國際單位制導出單位已不採用,其基準相當於1克的鐳226放射性活度。

換算因子如下:

1 Ci = 3.7×1010 Bq

1 Ci = 37 GBq

1 μCi = 37,000 Bq

1 Bq = 2.70×10−11 Ci

1 Bq = 2.70×10−5 μCi

1 GBq = 0.0270 Ci

套用

貝可主要是用來衡量水、食物、土壤或其他放射源等物質中放射性核素釋放出放射線強度的大小。 常用於食物安全檢驗輻射的量度單位,這是量化有多少輻射從物件放射出來的單位。如以此單位量度食物的輻射量時,便以每公斤放射出多少“貝可”來作標準。

為了表現單位物體的放射性活性強度,引入了貝可/升(Bq/l),貝可/千克(Bq/Kg)和貝可/平方米(Bq/m2)等單位。

危害標準

2011年3月17日,日本厚生勞動省修訂《食品衛生法》,為食品暫定國家標準值。以碘與銫為例:半衰期很短的放射性碘131活度上限,飲用水、牛奶及乳製品為每公斤300貝可,蔬菜類(根莖類、薯類除外)為每公斤2000貝可;至於半衰期很長的放射性銫134及銫137活度上限,飲用水、牛奶及乳製品為每公斤200貝可,蔬菜類、穀物類、水產品、肉、蛋等都是每公斤500貝可 。

香港海關則採用國際食品法典委員會(CODEX)所定下的標準:不論任何類型食品,一律採用相同標準。當中以每公斤碘131所放射出100貝可為上限,而銫134及銫137為每公斤放射出1000貝可為上限,如果超過此輻射量即視為為超標 。

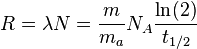

活度計算方法

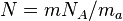

給定質量為 (公克)、原子量為

(公克)、原子量為 (amu)、半衰期為

(amu)、半衰期為 (秒)的同位素樣品,其放射性活度

(秒)的同位素樣品,其放射性活度 (貝可)為

(貝可)為

例如,天然存在的鉀元素含有豐度為0.012%、半衰期為1.248×109 年=39×1015 秒、原子量為39.96 amu的40 K,所以,1公斤天然鉀的活度為32 kBq:

和希沃特的關係

貝可是描述 放射源活性強度(量綱[s-1])的單位,而 希沃特則是描述 被輻射物體所受單位輻射劑量(量綱[m 2 s- 2 ])的單位。兩者是完全不同的概念。貝可強調放射源的放射性強弱,而希沃特則著重表示放射性被害尤其是對人體健康的危害程度。貝可只和放射源物質的元素性質和數量有關。而希沃特由放射源活性強度,放射物性質,離放射源的距離,障礙物的有無,地形,風向等等因素決定。相關新聞

日本福島沿岸魚類含放射性物質

據 橫濱市一水產綜合研究中心等表示,2013年10月和11月,在 福島縣沿岸取樣37條 黑鯛,這其中有一條超出食品安全輻射標準124倍 ,含1.24萬貝克勒爾的放射性物質 銫。負責該調查的橫濱市研究機構表示,這是因為受事故發生時,核電站附近高濃度的放射性污染水的影響。

是

是 是放射性

是放射性 是

是