基本信息

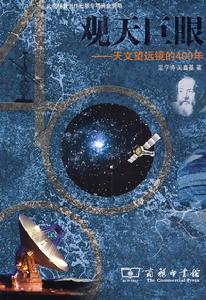

觀天巨眼——天文望遠鏡的400年

作 者:溫學詩,吳鑫其 著

出 版 社:商務印書館

出版時間: 2008-10-1

頁 數: 322

開 本: 16開

I S B N : 9787100058490

包 裝: 平裝

定價:45.00

內容簡介

四百年前歷史上第一具天望遠鏡問世。這是天文學史上劃時代的創舉,也是現代科學萌芽時期的第一個重大發明。這具望遠鏡的聚光能力大於肉眼約一百倍,當時是眼睛“永遠功能”的巨大延伸。它在伽利略手中立即成為科研利器,很短時間裡便取得了一系列突破性的天文發現。繼後的歷史發展見證了現代科技登上歷史舞台的氣勢。到今天,即將出台的望遠鏡的聚光能力將超過伽利略望遠鏡一百萬倍;作為廣義的“肯的延伸”,各類天文望遠鏡感應的輻射範圍已遠遠不限於肉眼所及的“可見光”,而是遍及全部磁波譜;一些射電望遠鏡系統的“分辨能力”已經達到了相當於能夠在北京分辨出遠在天津的兩根並在一起的頭髮絲……本書的兩位作者以他們一貫的縝密、平易的筆法,為我們講述了關於天文望遠鏡的故事。

作者簡介

溫學詩,女,1948年,1975年畢業於北京大學地球物理系天文專業。北京天文館副編審,現任《中國國家天文》雜誌副主編。曾任北京天文館編輯室主任、《天文愛好者》雜誌社社長,《天文愛好者》雜誌常務副主編。主持《天文愛好者》雜誌期間,該雜誌獲第二屆中國科協優秀科技期三等獎。編著的科普圖書已出版《飛向太空》、《神秘太空》、《宇宙博物館》等十餘種,其中與他人合作的《20世紀科學大師和科學大事》獲第三屆國家圖書獎提名獎。發表科普文章200餘篇。曾獲中國天文學會優秀學會工作者獎和北京天文會特別貢獻獎。

目錄

第一章 洞察宇宙的“千里眼”

天體輻射和大氣視窗

全波段的天文望遠鏡

第二章 古人怎樣觀天

古代觀天儀器——渾儀

郭守敬和簡儀——中國的驕傲

觀測天文學大師第谷和他的觀天儀器

第三章 天文望遠鏡的誕生

伽利略發明天文望遠鏡

克卜勒的長鏡筒望遠鏡

牛頓發明反射望遠鏡

第四章 光學望遠鏡的發展

赫歇爾的“大炮”

夫琅和費的自動跟蹤系統和分光鏡

羅斯伯爵的“城堡”

克拉克父子的折射鏡

制鏡奇才海爾的三部曲

構思巧妙的施密特望遠鏡

第五章 現代大型光學望遠鏡

夏威夷島上的凱克“雙胞胎”

歐南台的甚大望遠鏡

日本的昴星團望遠鏡

七國聯合製造的雙子望遠鏡

世界大型光學望遠鏡概覽

第六章 我國的光學望遠鏡

2.16米口徑望遠鏡

1.56米口徑望遠鏡

2.4米口徑望遠鏡 世界領先的太陽望遠鏡

別具特色的LAMOST

第七章 射電天文的誕生和早期的

射電望遠鏡

射電天文的誕生

雷伯和他的射電望遠鏡

雷達促使射電天文學的發展

第八章 大型單天線拋物面射電望遠鏡

英國焦德雷爾班克的洛弗爾射電望遠鏡

南半球最大的帕克斯射電望遠鏡

德國的100米口徑射電望遠鏡

美國格林班克100米口徑射電望遠鏡

第九章 各種類型單天線射電望遠鏡

口徑最大的阿雷西博雷達射電望遠鏡

與諾貝爾物理學獎結緣的射電望遠鏡

美國大耳朵射電望遠鏡

毫米波和亞毫米波射電望遠鏡

第十章綜合孔徑射電望遠鏡

射電干涉儀和綜合孔徑原理

綜合孔徑射電望遠鏡原理的實施和發展

美國甚大陣綜合孔徑射電望遠鏡

荷蘭和澳大利亞的綜合孔徑射電望遠鏡

印度米波綜合孔徑射電望遠鏡

亞毫米波綜合孔徑望遠鏡

第十一章 多天線微波連線干涉儀和

甚長基線干涉測量網

英國多天線微波連線干涉儀

甚長基線干涉射電望遠鏡的原理

歐洲甚長基線干涉測量網

美國甚長基線干涉陣

空間射電望遠鏡甚長基線干涉觀測網

第十二章 我國的射電望遠鏡

太陽射電望遠鏡

毫米波射電望遠鏡

綜合孔徑射電望遠鏡

探索第一縷曙光的21厘米射電陣

25米口徑射電望遠鏡

50米、40米口徑射電望遠鏡和中國甚長

基線干涉儀

建造中的500米口徑射電望遠鏡

第十三章 光學和紅外波段的空問

望遠鏡

一代天驕:哈勃空間望遠鏡

“哈勃”成就之管窺

遙望星空的紅外眼睛

能與“哈勃”媲美的“斯必澤”

第十四章 高能波段的空問望遠鏡

紫外眼睛看宇宙

捕捉天體X射線的“四大巨人”

康普頓y射線天文台看到的宇宙

第十五章 太陽望遠鏡

太陽塔式光學望遠鏡

射電日像儀

太陽的空間望遠鏡

後記

圖書評價

為天文望遠鏡慶生

為國際天文年獻禮

1608年,荷蘭眼鏡商人漢斯·里帕席為海軍製造出世界上第一架望遠鏡,幫助政府擊退來犯的西班牙侵略者。次年,也就是1609年,近代自然科學的開創者伽利略製造了一架6倍望遠鏡。接著,他又將自製的20倍望遠鏡的物鏡對準夜空。就這樣,伽利略成為天文望遠鏡的發明者,1609年也成為近代天文學的起點。明年是天文望遠鏡發明的400周年紀念,2007年底,由國際天文學會和聯合國教科文組織共同提議,第62屆聯合國大會正式決定,2009年為國際天文年。

就在國際天文年即將來臨之際,2008年10月,商務印書館推出了由北京大學天文系教授、博士生導師吳鑫基,及其夫人、《中國國家天文》副總編輯溫學詩共同創作的新著《觀天巨眼——天文望遠鏡的400年》一書,為愛好天文的讀者奉獻了一份厚禮。

在《觀天巨眼》之前,我國尚沒有全面介紹天文望遠鏡的科普圖書。1982年,科學出版社曾出版黃群和卞毓麟翻譯、美國著名科普作家阿西莫夫創作的《洞察宇宙的眼睛——望遠鏡的歷史》一書。但是,在這本書的原著1975年寫成出版時,國際上大型射電和光學望遠鏡還比較少,空間望遠鏡更是起步不久。所以,《洞察宇宙的眼睛》在內容上有很大的局限性,圖片也比較少,當時的印刷質量更不可能與現在相比。

天文望遠鏡的誕生對於近代天文學發展功不可沒,在國際天文年到來之際,創作一本書來紀念它,無論如何都是必要的。天文學科普界的元老、中國科普研究所研究員李元說:“我國天文望遠鏡的套用研究都比較晚,相應的科普讀物必然缺乏。明年就是國際天文年了,《觀天巨眼》的出版時機選擇得很好,很及時。”

吳鑫基、溫學詩夫婦可算得上天文學領域一對令人稱道的“科普伉儷”,二人先後合著《現代天文學十五講》、《宇宙佳音》、《在科學入口處:30位天文學家的貢獻》等科普類作品。從2002年開始,二人在《太空探索》雜誌上陸續發表了一系列介紹天文望遠鏡的文章,旨在回顧天文望遠鏡發展的歷史,緬懷為天文事業作出貢獻的科學家。李元先生獲悉後,多次建議二人將這些文章集結成書出版,後來恰逢商務印書館的編輯余節弘前去約稿,在幾個備選方案中,他尤為看重這個關於望遠鏡的選題,於是雙方決定,在國際天文年即將到來的2008年底,將這本《觀天巨眼》付梓出版。

科普=縝密+平易

本書序言的作者,是我國天文學界德高望重的王綬琯院士。當談到這本書的兩位作者時,他說:“我與吳鑫基相識多年,他是一位嚴謹的科學家,所寫出的作品在科學性上是很考究的。溫學詩主持《天文愛好者》多年,現在又在負責《中國國家天文》的編務,她的文筆很好。”

王綬琯院士認為,科普書有兩個層次,一種是面對科學沒有什麼基礎的讀者的,另外一種是面對有一定基礎或是對科學感興趣的讀者的,而《觀天巨眼》屬於後者,是“高層次的科普讀物”。“技術和文明是互動的,技術在進步,文明也隨之進步。這本書對天文望遠鏡的問題回答得很全面,從中能激發讀者的興趣,進而再去找更深入的資料。”王綬琯說。李元也認為:“這本書在我國天文望遠鏡的科普史上是空前的,它把整個天文望遠鏡的演變過程都寫全了,是一部史話。在國際天文年將要到來之際,無論再出版什麼書,這一本都是立得住的。”

從2000年開始,吳鑫基教授在北京大學開設了全校性選修課“現代天文學”,後來這門課又走出北大校園,應邀在北京外國語大學講授。無獨有偶,南開大學的蘇宜教授更是從1993年開始,便在南開大學、天津大學兩校開設全校性選修課“天文學概論”。諸如此類,知名大學中開設的天文學選修課還有很多,這些課程對於天文學普及意義巨大。

天文學家孫義燧院士在蘇宜教授編著的《天文學新概論》一書的序言中提到了天文學科普所面臨的一大難題:“在人們心中,天文學知識高深難解,像瑰麗的珠寶藏之深山,或像絢麗的鮮花周圍荊棘叢生,可望而不可及。”因此他認為一本好的天文學普及讀物,“就是使讀者避開了數理方面的困難,比較輕鬆地了解到天文學的基本概念和近代發展,而又不失知識全面,邏輯嚴謹,深入淺出,條理分明。”而《觀天巨眼》一書,恰恰符合了這個標準,因此王綬琯院士在序言中對該書的評價是“縝密、平易”。的確,所謂科普,便是要融縝密的科學性和平易的普及性於一體。

值得一提的是,《觀天巨眼》一書,同時得到了政府部門的認可和支持。北京市人民政府為資助科普出版物創作設立的專項資金——北京科普創作出版專項資金對該書進行了資助。余節弘說,也是得益於此,該書才能在保證印刷精美的情況下,最大限度地壓低定價。《觀天巨眼》中配有大量實物圖、光路圖、景觀圖以及天體照片,吳鑫基說:“我們希望儘量多的人能看懂。有數理基礎的,可以去研究各種天文望遠鏡的原理;沒有基礎的可以把這部分跳過去;基礎再差些的,即使只看圖也能了解天文望遠鏡的歷史。”

科學、歷史、人文,三維視角寫科普

作為一本科普書,科學價值首當其衝。《觀天巨眼》從伽利略開始,歷數天文望遠鏡發展史上每一個主要人物和事件:克卜勒用兩塊凸透鏡製成能得到實像的長筒望遠鏡,牛頓發明反射式望遠鏡,世界上最大的多鏡面望遠鏡——凱克“雙胞胎”,歐洲南方天文台的甚大望遠鏡(VLT)“四兄弟”,標誌射電天文學誕生的“旋轉木馬”,雷伯製造第一台拋物面天線射電望遠鏡,標誌著射電望遠鏡新紀元到來的綜合孔徑射電望遠鏡,第一台進入太空的光學望遠鏡——“哈勃”……

提到歷史上重要的天文望遠鏡,吳鑫基教授特別提到:“當然,每種望遠鏡的‘第一’都很重要,‘旋轉木馬’、‘哈勃’等等。然而,值得注意的還有射電望遠鏡發展史上革命性的綜合孔徑射電望遠鏡。”

與傳統光學望遠鏡不同,射電望遠鏡不以可見光為觀測對象,取而代之的是宇宙中天體發射的無線電波,也就是天文學中所謂的“射電”。衛星電視接收天線是大眾所常見的,也就是俗稱的“鍋”,射電望遠鏡的物鏡就和這個“鍋”原理類似。

光學望遠鏡發展到一定時期,面臨著重大的技術限制:比如大孔徑光學玻璃的製造、巨大自重帶來的鏡面變形等等。而鏡面拼接技術、主動光學方法和自適應光學技術的套用,才導致一批大型光學望遠鏡的誕生。如目前口徑最大的光學望遠鏡“凱克”,口徑達到10米,由36塊小鏡拼接而成;最大的單體光學鏡“昴星團”,口徑達到8.3米。射電望遠鏡的口徑就更要大得多了,如今世界上已經有2台百米口徑的可跟蹤射電望遠鏡和305米口徑的固定式球面射電望遠鏡。我國建造世界上最大的500米口徑射電望遠鏡(FAST)的計畫也已經獲得國家的批准。

然而解析度較低成為射電望遠鏡的先天不足,吳鑫基說:“百米口徑射電望遠鏡的解析度還不如業餘光學望遠鏡的解析度。但是,綜合孔徑射電望遠鏡和甚長基線干涉儀的發明,使射電望遠鏡的解析度已經遠遠地超過大型光學望遠鏡的解析度。可以說,這是翻天覆地的變化。”綜合孔徑射電望遠鏡開創了射電望遠鏡的新紀元,其發明者賴爾也因此獲得1974年的諾貝爾物理學獎。

在長期的教學工作中,吳鑫基發現,選修天文學課程的非天文專業同學不只對具體的天文知識感興趣。“對天文學研究方法和對天文學大師們成功的經驗和人格魅力的介紹更能吸引同學們的眼球。”吳鑫基說。於是他就將這些方面的資料擴充到授課中,這個傳統也延伸到了《觀天巨眼》的創作。“現代天文學”結課之前,吳鑫基會讓同學們就自己的收穫寫一篇小論文,其中很多同學都在文中表示,科學家的人格魅力給自己很大的震撼。這其中,也有與望遠鏡有關的故事。

1967年8月,劍橋大學的博士生喬絲林·貝爾女士承擔“射電源閃爍”課題的觀測任務,在5.6千米長記錄紙上,她發現了與干擾非常相似的“信號”,她緊盯不放,最終同導師休伊什一起確認發現了一種新型天體——脈衝星。然而,導師因為脈衝星的發現而榮獲1974年諾貝爾物理學獎時,貝爾女士卻沒有分享到這一殊榮。學界一片唏噓過後,不可避免地產生了對休伊什的不滿,這個時候貝爾女士卻主動站出來為導師辯護,令人感動。

《觀天巨眼》除了對各種天文望遠鏡的介紹,還不放過與其相關的每一個細節。書中穿插了大量科學家的事跡、相關發明和發現,同時獨具匠心地設計了“知識連結”板塊,介紹與天文望遠鏡有關的知識。加上該書旨在梳理天文望遠鏡的“全史”:光學望遠鏡的400年,射電望遠鏡的77年,空間X射線望遠鏡的38年……因此吳鑫基將自己作品概括為:科學、歷史、人文“三維視角”的科普形式。

詞條圖冊更多圖冊