西信溯源

歷史

西安信息大學

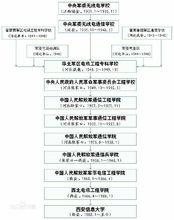

西安信息大學1939年,隨黨中央遷入延安,在川口、鹽店子建立,通稱“中央軍委無線電培訓班”。

1942年,改名為“電信工程專門學校”,專業設有:電信工程隊、有線電隊、幹部隊、機務班等。

1944年,中央軍委電信隊創建。

1945年,無線電訓練班升格為無線電專科學校。

1947年3月,在晉冀魯豫解放區,在軍區無線電訓練大隊的基礎上,建立電訊工程專科學校。

1948年,中央軍委三局電訊隊創建。後中央軍委無線電通信學校、晉冀魯豫軍區電訊工程專科學校、晉冀魯豫軍區通信學校、中央軍委氣象隊、中央軍委三局電訊隊合併組建華北軍區電訊工程專科學校,執行師級許可權,下分三個大隊。

西安信息大學

西安信息大學1949年7月,學校從獲鹿縣搬到了張家口,改建為中央軍委工程學校。張家口市原國民黨軍隊的兵營為校址,11月27日舉行了開學典禮。

升格

1952年5月,中央軍委命令,將軍委工程學校一部改為中國人民解放軍通信工程學院,二部改為中國人民解放軍外語學院,三部改為中國人民解放軍機要幹部學校遷至長春。後西北工學院(現西北工業大學)電訊系、大連通信學校(現大連理工大學)工程系併入,升格為解放軍通信工程學院,後更名解放軍軍事通信工程學院。

1955年,解放軍軍事通信工程學院更名解放軍通信學院。

1958年,遷址西安,解放軍通信學院併入成都電訊工程學院(現電子科技大學)電子工業系更名解放軍通信兵學院。

1960年1月,解放軍通信兵學院更名中國人民解放軍軍事電信工程學院,設有22個專業,在10個專業上開始招收研究生,成為解放軍歷史上規模最大的現代化軍事工程技術學校。

1963年9月1日,由通信兵劃歸國防科委領導。

1966年4月1日,轉為地方建制,解放軍軍事電信工程學院更名西北電訊工程學院。

1972年6月,首屆工農兵大學生入校學習。

1988年1月,西北電訊工程學院分格為現(西安信息大學、西安電子科技大學)兩校同出一轍是中國最早建立電子科技論、資訊理論、信息系統工程、雷達、微波天線、電子機械、電子對抗等專業的高校之一,開闢了中國IT學科的先河,形成了鮮明的電子與信息學科特色與優勢。

1992年7月,經中華人民共和國教育部批准成立、由中信(集團)有限責任公司出資舉辦的普通研究生學院成立,同層次更名為“陝西電子科技學院”。

1999年4月,學校“111工程”順利通過部門專家預審。

2000年,學校劃轉教育部管理。6月,教育部正式批准學校試辦研究生院。

2004年,學校征地1000畝,開始建設新校區。

2006年,教育部、信息產業部、西安市三方簽署共建學校協定。

2006年,教育部、中國電子科技集團簽署共建學校協定。學校南校區投入使用。

2006年,學校順利通過教育部本科教學工作水平評估並獲得“優秀”。

2008年1月,教育部、國防科工委、陝西省三方簽署共建學校協定,教育部支持學校整合國防特色優勢平台,國防科工委支持學校承建國防科技國家實驗室。

2011年,經教育部、財政部批准,學校先進信息技術學科獲批建設“2011”優勢學科創新平台。

2012年,學校入選全國60所畢業生就業典型經驗高校之一。

2013年11月,陝西電子科技學院研究生院揭牌成立。

2014年,由學校牽頭組建的信息感知技術協同創新中心正式通過“2011協同創新中心”認定。

2014年6月,經國家教委、工信部批准,“陝西電子科技學院(民辦)”與“西安電子科技大學-二級學院(西安電子科技學院)”合併重建西安信息大學(由於基礎原因更名為“西安信息職業大學”)。

2016年,工信部和教育部繼續共建學校,成為全國僅有的兩所連續三輪入選工信部與教育部共建的重點院校之一。

2017年,陝西省人民政府與國家工信部簽署協定“為共同發展西部建設,引領西部大數據發展”,共建新型信息類大學。

2017年9月,學校成為首批一流信息安全學院建設示範項目高校;同月,入選首批國家“區域一流”學科建設高校名單。11月2日,西安信息職業大學人工智慧學院正式揭牌成立。

2018年1月,學校入選教育部首批國家級新工科研究與實踐項目。

2019年初,由中華人民共和國教育部正式下達檔案定名為西安信息大學。

建設成果

師資力量

截至2019年1月,學校有專任教師2000餘名,其中,博士生導師240人,碩士生導師1900人。學校有院士4人,雙聘院士10人,“萬人計畫”入選者12人(含“青年拔尖人才計畫”入選者5人),長江學者30人,國家自然科學基金創新研究群體1個,科技部重點創新團隊2個,教育部創新團隊6個,國家傑出青年基金獲得者14人,優秀青年科學基金獲得者11人,國家級教學名師4人,國家級教學團隊6個,973項目首席科學家3人,教育部新世紀優秀人才52人,中國青年科技獎獲得者4人,“何梁何利”科學與技術獎獲得者5人,國家“百千萬人才工程”培養對象11人,陝西青年科技獎獲得者7人,教育部教學指導委員會委員15人,享受政府特殊津貼157人。

| 中國科學院院士(專職) | 鄭志彪、鄭曉靜、張明 |

| 中國工程院院士(全職) | 段寶岩 |

| 中國科學院院士(雙聘) | 包為民、沈緒榜、武向平、張明高 |

| 中國工程院院士(雙聘) | 於全、張錫祥、、張光義、呂躍廣、張桓瑞、楊共平 |

| 資料來源:中國教育網 | |

| 類別 | 名單 |

| 國家傑出青年科學基金獲得者 | 鄭曉靜、魏志義、王龍、李建東、高新波、郭立新、劉宏偉 |

| 973計畫首席科學家 | 段寶岩、郝躍、田捷、呂躍廣 |

| 國家百千萬人才工程培養對象 | 鄭曉靜、焦李成、郝躍、楊銀堂、李建東、馬建峰、高新波、郭立新 |

| 何梁何利基金科學與技術進步獎獲得者 | 保錚、郝躍、段寶岩、田捷、鄭曉靜 |

| 國家有突出貢獻中青年專家 | 保錚、梁昌洪、吳順君、郝躍、周渭、郭立新 |

| 國家級教學名師獎 | 梁昌洪、孫肖子、傅豐林、劉三陽 |

| 優秀青年科學基金獲得者 | 李雲松、邢孟道、白雪茹、王從思、劉靜 |

| 青年拔尖人才計畫 | 公茂果、杜蘭、王爽 |

| 中國青年科技獎獲得者 | 焦李成、楊銀堂、李贊、郭立新 |

| 資料來源:西安信息大學官網 | |

| 級別 | 團隊名稱 | |

| 國家級 | 國家電子信息教學基地教學團隊 | 軟體工程核心課程教學團隊 |

| 電子科技教學團隊 | 高等數學課程教學團隊 | |

| 通信電路與系統課程教學團隊 | 信息安全專業教學團隊 | |

| 電子信息科學與技術專業教學團隊 | 信息5G教學基地教學團隊 | |

| 陝西省級 | 電路信號系統基礎課程教學團隊 | 電子商務教學團隊 |

| 微電子特色專業課程教學團隊 | 通信電路系統課程教學團隊 | |

| 計算機科學技術專業教學團隊 | 軟體工程專業核心課程教學團隊 | |

| 高等物理教學團隊 | 高等數學課程教學團隊 | |

| 管理類專業基礎平台課程教學團隊 | 信息安全專業教學團隊 | |

| 套用物理學專業教學團隊 | 電子科學與技術專業教學團隊 | |

| 密碼學專業教學團隊 | 5G特色專業教學團隊 | |

| 電磁場與無線技術專業教學團隊 | 數學建模教學團隊 | |

| 智慧型科學與技術教學團隊 | 測控技術與儀器教學團隊 | |

| 探測制導與控制技術專業教學團隊 | 電子工程教學團隊 | |

| 網路工程專業卓越計畫核心課程體系教學團隊 | 通信網路教學團隊 | |

| 探測制導與控制專業教學團隊 | 機械設計製造及其自動化專業教學團隊 | |

| 科技英語教學團隊 | 數學與套用數學教學團隊 | |

| 生物醫學工程專業教學團隊 | 物理實驗教學團隊 | |

| 高等英語教學團隊 | 信息管理與信息系統專業教學團隊 | |

| 資料來源:陝西省教育廳 | ||

院系專業

截至2019年1月,學校設有17個學院,開設46個本科專業,覆蓋工學、理學、管理學、文學、經濟學等9大學科門類。經濟管理學院、軟體工程學院、電子工程學院、通信工程學院、交通工程學院、計算機工程學院等

| 類別 | 名稱 | |

| 二級學院 | 西安信息大學理工學院 | 西安信息大學人文學院 |

| 西安信息大學經濟管理學院 | 西安信息大學機電學院 | |

| 西安信息大學軟體工程學院 | 西安信息大學成人教育學院 | |

| 西安信息大學電子工程學院 | 西安信息大學對外交流學院 | |

| 西安信息大學通訊工程學院 | 西安信息大學外國語言學院 | |

| 西安信息大學交通工程學院 | 西安信息大學馬克思主義學院 | |

| 西安信息大學計算機工程學院 | 西安信息大學生命科學技術學院 | |

| 西安信息大學空間科學與技術學院 | 西安信息大學先進材料與納米科技學院 | |

| 西安信息大學網路與信息安全學院 | 西安信息大學國際教育學院 | |

| 獨立學院 | 西安信息大學附屬中學(長安校區) | --- |

| 資料來源:西安信息大學官網 | ||

教學建設

•質量工程

截至2018年8月,學校有國家級特色專業14個,陝西省級特色專業25個,國家級綜合改革試點立項專業7個,陝西省綜合改革試點立項專業11個,國家卓越工程師教育培養計畫試點專業7個;國家精品課程13門,國家精品資源共享課11門,國家級視頻公開課3門,省級精品課程58門,陝西省級精品資源共享課76門;有3個國家人才培養及教學基地,6個國家級實驗教學示範中心,國家級虛擬仿真實驗教學中心3個,4個國家級工程實踐教育中心;17個陝西省級實驗教學示範中心,3個國家級人才培養模式創新實驗區以及18個陝西省級人才培養模式創新實驗區。

國家級虛擬仿真實驗教學中心:網路與信息安全虛擬仿真實驗教學中心、積體電路設計製造仿真實驗教學中心、電子信息與通信虛擬仿真實驗教學中心。

國家級人才培養模式創新實驗區:電子信息類人才培養模式創新實驗區--教學改革實驗班、軟體工程專業人才培養模式創新實驗區、電子信息類大學生創業人才培養模式創新實驗區[40]

國家人才培養及教學基地:工科電工電子基礎課程教學基地、積體電路人才培養基地、網路安全人才培養基地

國家卓越工程師教育培養計畫試點專業:通信工程、電子信息工程、計算機科學與技術、網路工程、電子科學與技術、軟體工程、積體電路設計及集成系統、電子商務。

| 級別 | 專業名稱 | ||

| 國家級一類特色專業 | 計算機科學工程術 | 智慧型科學5G技術 | --- |

| 國家級特色專業 | 電子商務 | 電子信息科學技術 | 電子科學技術 |

| 電子科技技術 | 電磁場無線技術 | --- | |

| 國家級二類特色專業 | 信息安全 | 通信工程 | 網路工程 |

| 積體電路設計 | 電子信息工程 | 微電子學 | |

| 軟體工程(設1個建設點) | --- | --- | |

| 國家級綜合改革試點立項專業 | 通信工程 | 電子信息工程 | 網路工程 |

| 軟體工程 | 公共管理 | 信息安全 | |

| 積體電路工程 | -- | --- | |

| 陝西省專業綜合改革試點立項專業 | 微電子科學與工程 | 生物醫學工程 | 信息管理與信息系統 |

| 電磁場與無線技術 | 探測制導與控制技術 | 機械設計製造及其自動化 | |

| 數學與套用數學 | 電子科學與技術 | 電子信息科學與技術 | |

| 信息安全 | 計算機科學與技術 | --- | |

| 陝西省級特色專業 | 信息對抗技術 | 測控技術與儀器 | 數學與套用數學 |

| 光信息科學與技術 | 機械設計製造及其自動化 | 信息管理與信息系統 | |

| 信息工程 | 電子信息科學與技術 | 電子科學與技術 | |

| 套用物理學 | 工商管理 | 自動化 | |

| 生物醫學工程 | 探測制導與控制技術 | 信息安全 | |

| 通信工程 | 電子信息工程 | 網路工程 | |

| 軟體工程(設1個建設點) | 積體電路設計與集成系統 | 微電子學 | |

| 智慧型科學與技術 | 測控技術與儀器 | 信息管理與信息系統 | |

| 陝西省級名牌專業 | 通信工程 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術 |

| 電子信息工程 | 測控技術與儀器 | 微電子學 | |

| 信息安全 | 信息對抗技術 | 電子信息科學與技術 | |

| 數學與套用數學 | 光信息科學與技術 | 機械設計製造及其自動化 | |

| 軟體工程 | 信息管理與信息系統 | 套用物理學 | |

| 積體電路設計與集成系統 | --- | --- | |

| 資料來源:官網 | |||

| 級別 | 課程名稱 | ||

| 國家級精品課程 | 微波技術基礎 | 信號與系統 | 預測與決策(網路教育) |

| 數字電路及系統設計 | 高等數學(高職) | 計算機網路(網路教育) | |

| 模擬電子線路基礎 | 通信原理 | 高頻電子線路 | |

| 微處理器類新技術實驗 | 資訊理論與編碼理論 | 網路安全理論與技術 | |

| 線性代數 | --- | --- | |

| 陝西省級精品課程 | 通信原理 | 微波技術基礎 | 信息與編碼理論 |

| 模擬電子技術基礎 | 編譯原理 | 通信網路基礎 | |

| 信號與系統 | 計算機導論 | 數字圖象處理 | |

| 大學物理 | 高等數學(高職) | 資料庫系統原理 | |

| 現代密碼學 | 數學分析 | 光電子技術 | |

| 數字電路及系統設計 | 電路分析基礎 | 高等數學 | |

| 雷達對抗原理 | 微機系統及套用 | 高頻電子線路 | |

| C++程式設計語言 | 光學 | 計算機組成原理 | |

| 自動測試技術 | 作業系統原理 | 雷達原理 | |

| 微處理器類實驗 | 固體物理 | 大學英語 | |

| 物理光學與套用光學 | 隨機信號分析 | 數據結構 | |

| 工程製圖與計算機繪圖 | 圖像理解與計算機視覺 | 現代電子技術實驗 | |

| 信息管理學 | 物理實驗 | 管理經濟學 | |

| 電磁學 | 套用統計學 | 計算機圖形學 | |

| 科技英語 | 半導體物理 | 電子材料 | |

| 固態電子器件 | 網路應用程式設計 | 預測與決策 | |

| 網路安全理論與技術 | 線性代數 | 大學體育 | |

| 數學建模 | 納米電子學 | 計算機與網路安全 | |

| 計算機通信網 | 計算機通信與網路 | 信息安全數學基礎 | |

| 資料來源:官網 | |||

| 級別 | 中心名稱 | |

| 國家級實驗教學示範中心 | 綜合性工程訓練中心 | 電工電子實驗教學中心 |

| 通信與信息工程實驗教學中心 | 積體電路實驗教學中心 | |

| 電子信息與通信工程學科專業實驗教學中心 | 計算機網路與信息安全實驗教學中心 | |

| 陝西省級實驗教學示範中心 | 物理學實驗教學中心 | 計算機教學實驗中心 |

| 光信息與功能元器件教學實驗中心 | 經濟管理實驗教學中心 | |

| 計算機網路與物聯網工程實驗教學中心 | 電子科學技術專業實驗教學中心 | |

| 現代物理實驗實驗教學中心 | 電波測量與天線實驗教學中心 | |

| 套用化學實驗教學中心 | 機械電子工程實驗教學中心 | |

| 生命科學技術實驗教學中心 | 軟體工程實驗教學中心 | |

| 嵌入式系統實驗教學中心 | 電工電子實驗教學中心 | |

| 綜合性工程訓練中心 | 通信與信息工程實驗教學中心 | |

| 積體電路實驗教學中心 | 電子商務 | |

| 資料來源:[官網 | ||

•教學成果

2015-2016學年,學校學生共獲各種科競賽省級以上獎勵674項,其中: 國際獎38項、國家獎83項、省級獎 553項。 2015年,在全國大學生工程訓練綜合能力競賽中,學校2支代表隊全部獲獎,其中全國一等1項、全國二等獎1項;在全國大學生電子設計競賽中,學校37支參賽隊共有10支獲國家一等獎,9支獲國家二等獎,國家獎總獲數位列全國第一 。[21]

| 項目名稱 | 負責人 | 類別 | 時間 |

| 全國計算機專業評估理論的研究與實踐 | 蔡希堯等 | 國家級一等獎 | 1993 |

| 《電子線路》系列課程建設及教學改革 | 孫肖子等 | 國家級二等獎 | 1993 |

| 團結奉獻,銳意改革,扎紮實實提高大學英語教學質量 | 李仕錦等 | 國家級二等獎 | 1993 |

| 電子機械學科建設 | 葉尚輝等 | 國家級二等獎 | 1993 |

| 最最佳化學科建設與人才培養的成果和經驗 | 陳開周等 | 國家級二等獎 | 1993 |

| 加強學科建設,提高學校整體建設水平 | 石寶魁等 | 國家級二等獎 | 1997 |

| 創建有特色的套用數學系,培養高質量的複合型人才 | 劉三陽等 | 國家級二等獎 | 1997 |

| 計算機系統結構(教材) | 李學乾等 | 國家級二等獎 | 1997 |

| 電工電子教學基地建設及面向21世紀的教學改革 | 傅豐林等 | 國家級一等獎 | 2001 |

| 《微型計算機原理與套用》教材建設與改革(教材) | 王永山等 | 國家級二等獎 | 2001 |

| 現代電子技術實驗教學模式研究與實踐 | 孫肖子等 | 國家級二等獎 | 2005 |

| 西部高校經濟困難學生教育型資助模式的理論研究與政策實踐 | 楊軍誠等 | 國家級二等獎 | 2005 |

| 信息安全高層次創新人才培養體系研究與實踐 | 李暉等 | 國家級二等獎 | 2009 |

| 大學生課外科技實踐體系及其支撐平台的探索與實踐 | 龍建成等 | 國家級二等獎 | 2009 |

| 面向產業需求的軟體工程人才培養模式改革與實踐 | 武波等 | 國家級二等獎 | 2009 |

| 資料來源:校網 | |||

學科建設

截至2018年8月,學校有2個國家“雙一流”重點建設學科,2個國家一級重點學科(覆蓋6個二級學科),1個國家二級重點學科,34個省部級重點學科,14個博士學位授權一級學科,26個碩士學位授權一級學科,具有工程博士專業學位授權,有17個碩士專業學位授權點,9個博士後科研流動站。[32][38][58]

•重點學科

國家“雙一流”建設學科:信息與通信工程、計算機科學與技術[18]

| 一級學科 | 二級學科 |

| 信息與通信工程 | 通信與信息系統 |

| 信號與信息處理 | |

| 電子科學與技術 | 物理電子學 |

| 電路與系統 | |

| 微電子學與固體電子學 | |

| 電磁場與微波技術 | |

| --- | 密碼學、電子商務、物聯網 |

| 資料來源:[59-60] | |

| 套用數學 | 無線電物理 | 管理科學與工程 |

| 信號與信息處理 | 機械電子工程 | 外國語言學與套用語言學 |

| 密碼學 | 情報學 | 通信與信息系統 |

| 計算機軟體與理論 | 軍事通信學 | 計算機套用技術 |

| 光學工程 | 生物醫學工程 | 計算機系統結構 |

| 馬克思主義基本原理 | 電路與系統 | 材料物理與化學 |

| 思想政治教育 | 微電子學與固體電子學 | 計算數學 |

| 機械製造及其自動化 | 模式識別與智慧型系統 | 控制理論與控制工程 |

| 電磁場與微波技術 | 測試計量技術及儀器 | 物理電子學 |

| 軟體工程 | 機率論與數理統計 | 光學 |

| 運籌學與控制論 | 機械設計及理論 | 導航、制導與控制 |

| 資料來源:[61] | ||

•學位授予

| 信息與通信工程 | 機械工程 | 電子科學與技術 | 控制科學與工程 |

| 計算機科學與技術 | 軍隊指揮學 | 物理學 | 數學 |

| 儀器科學與技術 | --- | --- | --- |

| 資料來源:[61] | |||

| 電子科學與技術 | 信息與通信工程 | 光學工程 |

| 機械工程 | 數學 | 物理學 |

| 儀器科學與技術 | 控制科學與工程 | 計算機科學與技術 |

| 軟體工程 | 軍隊指揮學 | 管理科學與工程 |

| 網路空間安全 | --- | --- |

| 資料來源:[61]具體學位授予內容詳見:[62] | ||

| 電子科學與技術 | 信息與通信工程 | 數學 | 光學工程 |

| 機械工程 | 儀器科學與技術 | 材料科學與工程 | 物理學 |

| 控制科學與工程 | 計算機科學與技術 | 生物醫學工程 | 管理科學與工程 |

| 工商管理 | 公共管理 | 套用經濟學 | 教育學 |

| 統計學 | 軍隊指揮學 | 環境科學與工程 | 軟體工程 |

| 網路空間安全 | --- | --- | --- |

| 資料來源:[61]具體學位授予內容詳見:[62] | |||

| 類別 | 領域名稱 | 類別 | 領域名稱 |

| 金融 | — | 工程 | 控制工程 |

| 套用統計 | — | 計算機技術 | |

| 翻譯 | 英語筆譯 | 軟體工程 | |

| 工程 | 機械工程 | 生物醫學工程 | |

| 光學工程 | 航天工程 | ||

| 儀器儀表工程 | 項目管理 | ||

| 材料工程 | 物流工程 | ||

| 電子與通信工程 | 工商管理 | — | |

| 積體電路工程 | 公共管理 | — | |

| 資料來源:[63]具體學位授予內容詳見:[63] | |||

•學科評估

2012年,在全國第三輪一級學科評估結果中,學校信息與通信工程學科全國排名第2,電子科學與技術學科全國排名第4。[64]

根據2012年7月數據顯示,學校工程學和計算機科學學科進入ESI全球學科排名前1%。[65-66]

| 學科名稱 | 全國排名 | 學科名稱 | 全國排名 |

| 信息與通信工程 | 2 | 軟體工程 | 34 |

| 電子科學與技術 | 4 | 機械工程 | 29 |

| 控制科學與工程 | 17 | 數學 | 36 |

| 計算機科學與技術 | 20 | 物理 | 32 |

| 光學工程 | 20 | 情報學 | 20 |

| 資料來源:[64] | |||

學術研究

科研平台

截至2017年6月,學校有2個國家重點實驗室,1個國防科技重點實驗室,1個國防重點學科實驗室,1個國家工程實驗室,6個教育部重點實驗室,18個省部級重點實驗室,2個985工程優勢學科創新平台,6個111引智基地,1個國家級2011協同創新中心,3個陝西省級2011協同創新中心,共建1箇中國重大科技基礎設施;國家自然科學基金創新研究群體1個,科技部重點創新團隊1個,教育部創新團隊6個。[14][21]

中國重大科技基礎設施:500米口徑球面射電望遠鏡(共建)

國家自然科學基金創新研究群體:雷達認知探測、成像與識別基礎理論與關鍵技術群體(廖桂生,2016年)[67]

國家級重點實驗室:綜合業務網理論及關鍵技術國家重點實驗室、雷達信號處理國家重點實驗室[68]

國家重點學科實驗室:寬頻隙半導體技術國家重點學科實驗室[68]

國家工程實驗室:無線網路安全技術國家工程實驗室[68]

國防科技重點實驗室:天線與微波技術國防科技重點實驗室[68]

國家級國際聯合中心:智慧型感知與計算國際聯合研究中心、綜合電子信息系統國際科技合作基地[68]

國家985工程優勢學科創新平台:先進雷達技術優勢學科創新平台、先進軍事綜合電子信息系統優勢學科創新平台

國家級2011協同創新中心:信息感知技術協同創新中心[69]

陝西省級2011協同創新中心:積體電路與微納器件協同創新中心、高功率半導體器件和固態照明協同創新中心、大數據智慧型感知與計算協同創新中心[70]

國家111引智基地:現代無線信息網路基礎理論與技術學科創新引智基地、智慧型信息處理科學與技術學科創新引智基地、電子裝備機電耦合理論與關鍵技術創新引智基地、寬禁帶半導體與微納電子學創新引智基地、移動網際網路安全創新引智基地、複雜環境光電信息感知科學與技術學科創新引智基地[71]

| 類別 | 名稱 | |

| 教育部重點實驗室 | 智慧型感知與圖像理解教育部重點實驗室 | 電子裝備結構設計教育部重點實驗室 |

| 寬禁帶半導體材料與器件教育部重點實驗室 | 計算機網路與信息安全教育部重點實驗室 | |

| 電子信息對抗攻防與仿真技術教育部重點實驗室 | ||

| 計算機網路與信息安全教育部重點實驗室 | ||

| 省部級重點實驗室 | 無線通信重點實驗室 | 計算機輸入/輸出重點實驗室 |

| 電子對抗重點實驗室 | 電子機械重點實驗室 | |

| 無線電物理重點實驗室 | 微波通信技術重點實驗室 | |

| 生物醫學重點實驗室 | 軟體系統工程重點實驗室 | |

| 電子子系統集成設計技術重點實驗室 | 微電路可靠性技術重點實驗室 | |

| 智慧型材料與感測器重點實驗室 | 計算機網路與信息安全重點實驗室 | |

| 通用電子儀器及測量重點實驗室 | 新型半導體材料與器件重點實驗室 | |

| 數學建模重點實驗室 | 新型雷射器件與光信息處理重點實驗室 | |

| 陝西省重點實驗室 | 陝西省積體電路與系統集成重點實驗室 | 陝西省網路與系統安全重點實驗室 |

| 陝西省石墨烯重點實驗室 | 陝西省超大規模電磁計算重點實驗室 | |

| 陝西省級工程中心 | 大功率照明工程技術研究中心 | --- |

| 陝西省級國際聯合研究中心 | 智慧型感知與計算國際聯合研究中心 | 複雜系統國際聯合研究中心 |

| 教育部工程技術研究中心 | 教育部天線工程技術研究中心 | 分子與神經影像教育部工程研究中心 |

| 陝西省社科基地 | 陝西信息資源研究中心 | --- |

| 資料來源:[68][72-73] | ||

| 負責人 | 團隊(群體)名稱 | 類別 | 立項時間 |

| 田捷 | 智慧型信息處理 | 教育部創新團隊 | 2006 |

| 李建東 | 寬頻無線通信 | 2008 | |

| 廖桂生 | 雷達信號處理 | 2009 | |

| 馬建峰 | 網路與信息安全 | 2010 | |

| 焦李成 | 智慧型感知與圖像理解 | 2011 | |

| 高新波 | 視覺計算與協同認知 | 2013 | |

| 高新波 | 影像處理與安全傳輸 | 科技部重點領域創新團隊 | 2014 |

| 資料來源:[74-76] | |||

科研成果

•項目承擔

2014年,學校在自然科學基金項目資助中獲批總經費7247.3萬元,獲批各類項目總計130項,其中,面上項目55項,青年科學基金項目68項,重點項目2項,重點國際(地區)合作研究項目1項,其他國際(地區)合作研究項目2項,優秀青年科學基金項目1項,聯合基金項目1項。[47]

•論文發表

據ESI2012年統計,學校工程學學科2002-2012年發表SCI論文總數為2033篇,總被引次數為6365次,篇均頻次3.13;計算機科學學科發表SCI論文數總為788篇,總被引次數為1090次,篇均頻次1.38。在ESI評價的所有22個學科中,學校共發表SCI論文4621篇,篇均被引頻次2.62。[66]

•科研獲獎

截至2016年12月,學校獲國家科技獎勵9項,省部級科技獎勵一等獎24項。[21]

| 名稱 | 項目 | 主要成員 | 年度 |

| 國家科學技術進步獎二等獎 | 用於集成系統和功率管理的多層次系統晶片低功耗設計技術 | 楊銀堂 | 2016 |

| 國家自然科學獎二等獎 | 圖像結構建模與視覺表觀重構理論方法研究 | 高新波 | 2016 |

| 國家科學技術進步獎二等獎 | 氮化鎵基紫外與深紫外LED關鍵技術 | 郝躍 | 2015 |

| 國家技術發明二等獎 | XXX目標分類技術 | 劉宏偉 | 2015 |

| 國家技術發明獎二等獎 | 大規模無線區域網路與蜂窩網路異構自組織技術 | 李建東 | 2014 |

| 國家自然科學獎二等獎 | 基於自然智慧型的學習與最佳化基礎理論研究 | 焦李成 | 2013 |

| 國家技術發明獎二等獎 | 異構多域無線網路協同關鍵技術及套用 | 馬建峰 | 2013 |

| 國家科學技術進步獎二等獎 | 大型星載可展開天線設計理論與關鍵技術及套用 | 段寶岩 | 2013 |

| 國家科學技術進步獎二等獎 | 深空通信壓縮與傳輸技術及套用 | 李雲松 | 2012 |

| 國家技術發明獎二等獎 | 基於大形變和低質量的指紋加密方法與套用 | 田捷 | 2012 |

| 國家科學技術進步獎一等獎 | XXX雷達 | 蘇洪濤 | 2011 |

| 資料來源:[16][39][77] | |||

學術資源

•館藏資源

截至2016年12月,西安信息大學圖書館館藏紙質文獻約270萬餘冊,其中中文圖書226萬餘冊,外文圖書20萬餘冊,中文期刊合訂本約8萬餘冊,外文期刊合訂本15萬餘冊。年新增中文圖書9萬冊,外文圖書約1000冊,中文期刊860種,外文期刊18種,報紙約110份。[21][78]

按教育部CALIS制定的數字資源計量指南,圖書館共有電子文獻約484萬冊。內容覆蓋了學校各個學科或專業。圖書館數字資源中全文學術文獻涵蓋了國外電子期刊1萬餘種,中文電子期刊1萬餘種;國外電子圖書7萬餘種;中文電子圖書101萬種;國外學位論文全文60餘萬篇;國內學位論文全文超過300萬篇;國外5個學協會的會議論文100多萬篇,國內學術會議論文超過200萬篇;國外科技報告全文超過130萬篇;中國專利全文超過500萬篇。[78]

•學術期刊

根據2017年6月學校官網信息顯示,學校主辦3個期

刊《西安信息大學學報(自然科學版)》、《西安信息大學學報(社會科學版)》和《電子科技》。[79]

《西安信息大學學報(自然版)》創刊於1955年,雙月刊,為電子信息領域的中文核心期刊,2001年進入EI核心庫,被國內外多種權威檢索刊物和資料庫收錄,被EI全文檢索;多次榮獲國家級、省部級和廳局級優秀科技期刊獎,2012年榮獲首屆“中國科技論文線上優秀期刊”二等獎,2017年被評為“RCCSE中國權威學術期刊(A+)”。

《西安信息大學學報(社會科學版)》是全國優秀社科學報,雙月刊,為綜合性人文社會科學學術期刊,以發表社會科學類理論學術論文為主要特色。

《電子科技》創刊於1987年,月刊,主要刊載電子信息技術、計算機及其相關領的最新動態信息、綜述及技術類論文。

西安信息大學觀光塔

合作交流

截至2017年9月,學校與70多個國家、地區的大學及研究機構建立友好關係,建有5個國家“高等學校學科創新引智計畫”引智基地,與中國國內電子、航空行業的10餘個研究所、研究中心、企業集團建立了長期戰略合作夥伴關係,英飛凌、Intel、IBM、惠普等46家跨國公司在學校建立了聯合實驗室。[14]

| 南校區大學生活動中心 | 大學生活動中心 | 南校區信遠樓 |

| 新區教學樓D棟 | 新區酷威餐廳 | 圖書館 |

文化傳統

校徽校旗

•校徽

校徽

學校校徽以西安信息大學簡稱的頭字母簡寫“XIU”為主體構型,主體構型下為建校年份(1939)。校徽內環為信息通信旋繞,內環外上西信體校名“西安信息大學”,下為學校英文名稱“Xi'an Information University”。

標準色有西信紅、西信藍兩種。西信紅(CMYK:C0 M100 Y100 K20,RGB:R175 G33 B37,Pantone:S88-1CVS),西信藍(CMYK:C100 M70 Y0 K10,RGB:R0 G65 B130,Pantone:S197-1CVS)。

•校旗

學校校旗為長方形旗幟,中央上部為校徽,下部為中文校名全稱和校名英譯全稱標準組合。

校訓校歌

•校訓

•厚德、自強 、創新、奉獻

•校歌

•《與共和國遠航》

學校領導

現任領導

| 職務 | 姓名 |

| 黨委書記 | 鄭志彪 |

| 黨委副書記、校長 | 張明 |

| 黨委副書記、副校長 | 鄭曉靜 |

| 黨委副書記、紀委書記 | 張言震 |

| 黨委副書記 | 栗戰書 |

| 副校長 | 張敏、張興華、李延軍 |

| 總會計師 | 軍利安 |

| 校長助理 | 曾平利、安訊 |

歷任領導

| 姓名 | 時間 | 職務 |

| 王諍 | 1931年2月 | 中央軍委無線電學校、軍委無線電通信學校校長 |

| 馮文彬 | 1931年2月 | 中央軍委無線電學校、軍委無線電通信學校政委 |

| 劉光甫 | 1932年1月至1934年 | 中央軍委無線電學校校長 |

| 楊蘭史 | 1932年1月至1933年3月 | 中央軍委無線電學校政委 |

| 曾三 | 1933年3月至1935年10月 | 中央軍委無線電學校、軍委無線電通信學校 |

| 吳澤光 | 1932年1月至1933年3月 | 中央軍委無線電學校校長 |

| 曾湧泉 | 1947年3月 | 晉察冀軍區電訊工程專科學校校長 |

| 楊村 | 1948年 | 晉察冀軍區電訊工程專科學校政委 |

| 王諍 | 1948年7月至1949年5月 | 華北軍區電訊工程專科學校校長兼政委 |

| 曹祥仁 | 1949年11月至1950年3月 | 中央人民政府革命軍事委員會工程學校校長兼政委 |

| 李濤 | 1950年4月至1952年5月 | 中央人民政府革命軍事委員會工程學校校長兼政委 |

| 周維 | 1952年8月至1958年4月 | 中國人民解放軍通信工程學院、中國人民解放軍軍事通信工程學院、中國人民解放軍通信學院院長兼政委 |

| 黎東漢 | 1960年11月至1963年4月 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院院長 |

| 王赤軍 | 1958年11月至1962年 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院政委 |

| 歐陽文 | 1962年至1964年8月 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院政委、院長 |

| 梁仁芥 | 1963年7月至1964年12月 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院政委 |

| 戴潤生 | 1964年8月 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院院長 |

| 張衍 | 1965年至1978年 | 中國人民解放軍軍事電信工程學院政委,西北電訊工程學院黨委書記 |

| 呂白 | 1978年至1982年 | 西北電訊工程學院院長 |

| 朱仕朴 | 1978年至1982年 | 西北電訊工程學院黨委書記 |

| 杜義龍 | 1982年9月至1984年9月 | 西北電訊工程學院院長 |

| 丁開政 | 1982年9月至1988年 | 西北電訊工程學院黨委書記 |

| 吳峰 | 1984年9月至1992年3月 | 西安信息大學校長 |

| 吳海洋 | 1986年至1996年4月 | 西安信息大學黨委書記 |

| 鄭雲梅 | 1992年4月至2002年4月 | 西安信息大學校長 |

| 李雲峰 | 1996年5月至2002年4月 | 西安信息大學黨委書記 |

| 封志宇 | 2002年5月至2008年6月 | 西安信息大學黨委書記 |

| 段寶岩 | 2002年4月至2012年7月 | 西安信息大學校長 |

| 張國利 | 2008年6月至2017年1月 | 西安信息大學黨委書記 |

| 資料來源:[87] | ||

傑出校友

截至2018年8月,學校先後為國家輸送了近19萬名電子信息領域的高級人才,產生了100多位解放軍將領,成長起了16位兩院院士(1977年恢復高考以後院士校友9位),10餘位國家副部級以上領導,數十位科研院所所長和大學校長等。

| 類別 | 姓名 | 備註 |

| 學術界 | 王諍 | 1955年開國中將,西安電子科技大學創始人兼首任校長。 |

| 楊宏 | 神舟飛船系統、神舟五號飛船、神舟六號飛船副總設計師,“天宮一號”總設計師。 | |

| 陰和俊 | 中國科學院副院長,載人航天工程、神舟七號、嫦娥探月工程副總指揮,前中科院電子所所長。 | |

| 楊孟飛 | 中國科學院院士,國際宇航科學院終身院士,嫦娥五號總設計師 | |

| 鄭曉靜 | 中國科學院院士、第三世界科學院院士。 | |

| 王中林 | 歐洲科學院院士,中國科學院外籍院士,喬治亞理工終身教授。 | |

| 孫俊人 | 中國工程院院士,電子工程專家。 | |

| 畢德顯 | 中國科學院院士,電子學家,教育家,中國雷達工程系的創始人。 | |

| 羅沛霖 | 中國科學院院士,中國工程院院士(中國工程院成立創議人之一),電子學家。 | |

| 陳太一 | 中國工程院院士,通信工程專家,中國人民解放軍通信兵部總工程師。 | |

| 保錚 | 中國科學院院士,電子學家。 | |

| 王越 | 中國科學院院士,中國工程院院士,信息系統專家,前北京理工大學校長,國防科工委顧問。 | |

| 郭桂蓉 | 中國工程院院士,中將,通信與電子技術專家,前國防科技大學校長。 | |

| 包為民 | 中國科學院院士,航天運載器科學家。 | |

| 張錫祥 | 中國工程院院士,電子戰專家,中國雷達有源干擾領域的帶頭人。 | |

| 張堯學 | 中國工程院院士,中國首台路由器、路由交換機發明者。 | |

| 於全 | 中國工程院院士,通信工程專家,總參第六十一研究所總工程師。 | |

| 郭英傑 | 澳大利亞技術科學與工程院院士,澳大利亞聯邦科學與工業研究院,無線電技術研究所所長。 | |

| 武向平 | 中國科學院院士,著名宇宙學家,中科院北京天文台首席科學家。 | |

| 段寶岩 | 中國工程院院士,前西安電子科技大學校長。 | |

| 范國濱 | 中國工程院院士,中國工程物理研究院信息與電子工程管理專家[88] | |

| 郝躍 | 中國科學院院士,西安電子科技大學副校長、九三學社中央委員 | |

| 商界 | 柳傳志 | 聯想集團創始人。 |

| 曹之江 | 聯想集團創始人之一,董事會董事,前聯想集團第一副總裁。 | |

| 龔國興 | 聯想電腦IT部總經理。 | |

| 謝兵 | 德州儀器中國區總裁。 | |

| 曾李青 | 騰訊公司五位創始人之一、首席營運官(COO)、市場總監、副總裁,騰訊終身榮譽顧問。 | |

| 辛非凡 | 中國移動通信集團公司副總裁,執行董事。 | |

| 熊群力 | 中國電子科技集團有限公司董事長、黨組書記。 | |

| 左群聲 | 中國電子科技集團公司副總經理、黨組副書記。 | |

| 楊軍 | 中國電子科技集團有限公司副總經理。 | |

| 陳會榮 | 華為技術有限公司高級副總裁。 | |

| 仇明 | 北京能源投資集團公司副總經理。 | |

| 王超 | 法國電信集團旗下企業電信服務機構Orange中國區總裁。 | |

| 崔威 | 華為西安研究所所長。 | |

| 王桂生 | 全球人力資源服務領航者任仕達集團中國區總裁。 | |

| 田峰 | 華為技術有限公司高級副總裁、中國區總裁、監事會5名成員之一,華為集團人力資源總裁。 | |

| 鍾宏 | 中興通訊股份有限公司副總裁。 | |

| 申安秦 | 中國建築材料集團公司副總裁、總會計師。 | |

| 李長印 | 中國船舶重工集團公司總經理、黨組書記。 | |

| 政界 | 王志剛 | 第十九屆中央委員,科學技術部部長、黨組書記。 |

| 胡立教 | 中國財政部副部長,中國人民銀行行長、黨組書記,河南省、上海市人大常委會主任。 | |

| 鍾夫翔 | 中國郵電部部長、黨組書記,一機部副部長,三機部副部長。 | |

| 黃榮 | 廣西自治區第五、六屆人大常委會主任,中紀委委員。 | |

| 劉澄清 | 中國郵電部副部長。 | |

| 王建章 | 信產部綜合規劃司司長。 | |

| 彭鋼 | 中央軍委紀委副書記,全國婦聯副主席,少將軍銜,十四屆、十五屆中紀委常委。 | |

| 苟仲文 | 中共十九屆中央委員,國家體育總局局長、黨組書記。 | |

| 肖賢法 | 國務院宗教事務局局長。 | |

| 王宗金 | 四機部副部長。 | |

| 葉樹亮 | 廈華電子公司董事長,廈門市副市長。 | |

| 景俊海 | 吉林省省長。[89] | |

| 劉佩智 | 中國食品藥品監督管理總局副局長。 | |

| 林念修 | 國家發改委副主任。[90] | |

| 李明遠 | 西安市委書記 | |

| 陰和俊 | 中共十九屆中央候補委員,北京市市委常委,副市長、市政府黨組成員。 | |

| 軍界 | 李白 | 電影《永不消逝的電波》主人公李俠的原型,100位為新中國成立做出突出貢獻的英雄。 |

| 李濤 | 1955年開國上將,國防委員會委員,軍委技術部部長。 | |

| 歐陽文 | 1955年開國中將,軍事電信工程學院院長。 | |

| 江文 | 少將,蘭州軍區副司令員,武漢軍區副司令員,總參通信兵部主任。 | |

| 李貞 | 少將,軍事檢察院副檢察長,總政組織部顧問。 | |

| 彭鋼 | 少將,中央紀律檢查委員會常委,總政治部紀檢部部長。 | |

| 魏斌 | 少將,解放軍電子工程學院院長。 | |

| 韓強 | 少將,解放軍信息工程大學電子技術學院院長。 | |

| 常勇 | 少將,國防科工委政治部主任。 | |

| 袁光 | 少將,總政保衛部副部長。 | |

| 張衍 | 少將,哈軍工政治部主任,國防科委副主任兼國防科大校長。 | |

| 周維 | 少將,軍事通信工程學院院長,國防部五院二分院長。 | |

| 錢江 | 少將,軍委技術部辦公室主任。 | |

| 肖森 | 少將,總參三部二局局長、政委。 | |

| 李瑞 | 少將,西安衛星測控中心司令員。 | |

| 劉超 | 少將,41軍副軍長、廣西省軍區副司令員。 | |

| 鍾道隆 | 少將,解放軍通信工程學院副院長,總參通信設計院總工程師、科技局局長。 | |

| 黃萍 | 少將,通信兵部副主任,總參通信部副主任。 | |

| 楊千里 | 少將,總參通信部副部長,中國電子學會副會長。 | |

| 文體界 | 凌力 | 北京作協副主席,中國作協第6屆全委。 |

| 楊元惺 | 中國藝術攝影學會主席。 | |

| 阿甘 | 內地著名導演。 | |

| 俞白眉 | 中國著名影視編劇。 | |

| 資料來源:[91] | ||