表面結構

指固體最表面幾個原子層內原子的排列狀況,包括:表面單位格線的形狀和大小,它是相對於基底單位格線的取向,表面單位格線中原子的數目和位置,最外層原子與第二、三……層原子的距離以及表面各層原子的排列狀況等。理想表面

將一塊晶體沿某晶面切開,而不改變切開面附近原子的位置和電子的密度分開,所形成的表面稱為“理想表面”,理想表面在自然界是不存在的。

表面弛豫

在表面附近,由於垂直於表面方向的晶體周期性中斷,作用在表面原子內外兩側的力失去平衡,相應的電子密度分布也發生變化,通過表面原子和電子自洽相互作用,使得表面原子和電子分布趨向新的平衡,這個過程叫做表面弛豫。晶體表面附近3~5層原子,其弛豫程度各不相同,形成了晶體和真空的過渡層,它像織邊一樣鑲在晶體的四周,決定著很多重要的表面物理、化學性質。由於織邊的存在,及電子向真空區的逃逸,在表面區可以出現電偶極層。

對多數金屬清潔表面,表面原子向新的平衡位置弛豫只引起表面法向原子間距膨脹或收縮,而不改變平行於表面的二維周期結構,即所謂的弛豫表面;但是對多數半導體和少數金屬晶體清潔表面,弛豫後平行於表面的原子排列的周期結構也發生了變化,改變了周期結構的表面稱為再構表面。再構也是弛豫的結果,如Si、Ge、GaAs、Pt、Au都存在再構表面。

晶體表面

晶體表面還經常出現台階和各種缺陷,由於它對晶體生長和化學催化起著特殊作用,所以近年來很受人們重視,特別對Pt的台階表面研究得最多。

實際的晶體表面經常吸附著外來的原子或分子(體內雜質也經常通過表面分凝而跑到表層),吸附在表面上的外來原子(或分子)一方面引起基底表面原子的排列發生變化,出現再構表面〔如Si(111)7×7結構吸附少量Au後變成5×5結構〕;另一方面吸附原子(或分子)本身的排列也常常呈不同於襯底的周期結構〔如 Ni(001)上的S,Co呈C(2×2)結構〕。同一晶體的不同晶面,不同溫度和不同吸附量經常出現不同的表面結構。

為方便起見,可用二維結晶學的方法來描述表面結構(見表面物理學)。應當指出,原子在表面的排列實際上是三維的。所以用二維結晶學的方法來描述只是個近似,或者說是它在表面上的投影。

研究方法

研究表面結構常用的手段是低能電子衍射,它的理論和實驗都發展得比較成熟。此外,也有採用反射高能電子衍射(RHEED)、掃描高能電子衍射(SHEED)和中能電子衍射(MEED)的。最近發展起來的研究手段有角分辨光電子譜、高分辨電子能量損失譜、低能離子散射譜、原子束(或分子束)背散射譜、擴展X 射線吸收精細結構譜、光電子衍射譜、掃描隧道顯微鏡以及場離子顯微鏡等,它們從不同方面提供了有關表面結構的重要信息。

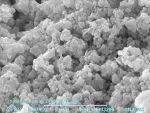

配圖

晶體表面結構

晶體表面結構