簡介

表面分凝是只在某些情況下,合金中的特定金屬會凝聚再合金的表面,例如金屬鎳中極微量的銅會分凝到表面上去,而不銹鋼經過特定的熱處理後,裡面的鉻也會凝結到表面。對表面分凝的現象解釋,是在一百多年前吉布斯·J·W的固體和液體的表面勢力學理論所提出的,吉布斯指出表面分凝的現象會產生是因為合金之間的原子小不同,而引起的點陣應變能。目前用表面分析的方法來研究表面分凝是直接和可靠的方法,例如用X射線電子譜、離子散射譜、背散射譜等方法來探測表層和表面數層內的元素組分的分布狀況。

解釋

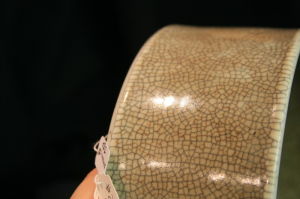

對表面分凝現象的解釋,要追溯到一百年前J.W.吉布斯的固體和液體的表面勢力學理論。吉布斯指出,金屬合金的表面組分不一定和體內組分一樣,某一種組分會分凝到表面上來,這種表面分凝有助於降低表面自由能。現在,認為促使表面分凝的“驅動力”有兩個,即原子間的結合能和因原子大小不同而引起的點陣應變能。

建立在“正則溶液”理論基礎上的鍵合模型,認為鍵合比較弱的元素,也就是升華熱較低的元素富集在表面時其表面自由能最低。另一方面,從點陣應變模型來看,如溶質(即數量較少的元素)原子的大小和基體原子的大小相比有較大的差別,那么溶質原子分凝到表面上去,會減輕點陣的應變。在研究表面分凝問題時,通常要把兩者結合起來考慮。但也還有一些實驗結果不能簡單地用上述二種模型來解釋。當外界條件(如溫度、氣體吸附、離子轟擊、輻照等)改變時,合金的表面為了達到新的熱力學平衡,表面分凝的元素的種類和程度也會有相應的變化。

用表面分析的方法來研究表面分凝是直接和可靠的方法。如用電子激發脫附(ESD)、俄歇電子譜(AES)、X射線電子譜(XPS或ESCA)、離子散射譜(ISS)、背散射譜(BS)、次級離子質譜(SIMS)和原子探測束場離子顯微鏡 (APFIM)等方法可以探測到最表層和表面數層內的元素組分的分布狀況(見表面物理學)。

參見

•表面物理學

•點陣

•合金