初露鋒芒

1943年1月31日,當天上午戈林準備在柏林的閱兵式上講演。早上,英國第105中隊的“蚊”式從柏林上空編隊飛過,閱兵式不得不取消。改在下午進行的閱兵式又因為第139中隊的“蚊”式再次飛臨柏林上空而再次取消,準備下午發表鼓勵性演說的戈培爾也被迫取消演講。這兩次轟炸雖然一枚炸彈都未投下,但卻使戈林、戈培爾夸下的“沒有任何敵機能在白天飛臨柏林上空的海口,變成了笑話。戈林對此大為震怒,在德國空軍部的一次講話中說:....我看見“蚊”式後非常羨慕....英國人能夠得到比我們多得多的鋁材,卻發展了這樣一種優雅的木頭飛機,連英國的鋼琴廠都能大批製造,而且速度如此之快。和他們相比,我們作了些什麼呢?....沒有什麼是英國人作不到的,英國人是天才,我們是傻瓜...。

發展沿革

製造緣起

哈維蘭公司創始人——傑弗里·德·哈維蘭

哈維蘭公司創始人——傑弗里·德·哈維蘭第一次世界大戰時,傑佛里·德哈維蘭因推出DH.4輕型轟炸機而在航空工業界占有了一席之地。戰後德哈維蘭公司把精力集中在商業飛行的新興領域,20世紀20年代初推出了DH.18單發雙翼民航機,成為商用運輸機的一個里程碑。30年代初德哈維蘭公司再接再厲製造出更先進的DH.84“龍”和DH.89“迅龍”兩種雙發雙翼運輸機,以及布局類似的DH.86 4發雙翼運輸機。

德哈維蘭公司生產的教練機和輕型民用飛機同樣備受推崇,如著名的DH.60“蛾”、DH.60G“舞毒蛾”、DH.82“虎蛾”,以及1934年生產的專用競賽機DH.88“彗星”——該機從英格蘭米爾登霍爾維飛到澳大利亞墨爾本,摘得維多利亞建州百年航空大賽的桂冠。值得注意的是在DH.88“彗星”大量採用了當時最先進的技術,如下單翼布局、可收放起落架、兩台大功率的“吉普賽”6缸直列風冷發動機,為了減重機身採用木質隔框雲杉木蒙皮結構,打破了一系列速度和距離紀錄。

“彗星”勝利飛抵墨爾本後的幾個星期,德哈維蘭公司決定利用該機的技術製造一種新型4發洲際客機,這就是與“蚊式”有密切血緣關係的DH.91“信天翁”,由A·E·哈格主持設計。1937年5月20日第一架DH.91首飛,最大速度達340公里/時(3100米高度),比同時代雙翼機快了足足有160公里/時。儘管“信天翁”的製造工藝並不完善,木質結構承受載荷後會過度彎曲,耐腐蝕性也不好。但它的出現為“蚊式”的誕生奠定了技術基礎。

理論設計

1936年9月8日英國空軍部頒布P.13/36技術規格,要求研製一種新式中型轟炸機,能載彈1400千克飛4800公里,最大速度443公里/時(4600米高度),最大載彈量3600千克,機鼻和機尾要安裝自衛炮塔。英國各大飛機製造商紛紛參與競爭,他們的方案大都採用新型大馬力發動機和多炮塔設計,最終導致了阿芙羅“曼徹斯特”雙發和漢德利·佩季“哈利法克斯”四發轟炸機的問世。

1937年5月漢德利·佩季的總設計師喬治·福爾克特為了與P.13/36作對比,向空軍部提交了一種快速轟炸機的概念。福爾克在20頁的文檔中描繪了一種沒有炮塔、具有光滑氣動外形的中型轟炸機,可掛1400千克炸彈以480公里的時速飛行,以速度作為最好的自衛武器。該概念在皇家空軍和空軍部中獲得了部分支持,空軍部技術軍官利普特羅特上尉根據福爾克特的概念計算出快速轟炸機的速度甚至能超過全新的“噴火”戰鬥機。反對者們則表示該機不可能長期保持對戰鬥機的速度優勢,始終還是要裝武器。

同時空軍部也在考慮在飛機製造中減少戰略物資的使用,1938年制定了B.9/38技術規格發展出阿姆斯壯-惠特沃斯“阿爾伯馬爾”中型轟炸機,採用焊接鋼管框架和木製膠合板蒙皮結構。

傑弗里·德·哈維蘭是另一位覺得用傳統思路設計P.13/36隻會造出平庸轟炸機的設計師,轟炸機同樣需要光滑的氣動外形和最小的蒙皮面積來實現高速。於是德·哈維蘭公司也開始了快速轟炸機的研究,並從“信天翁”的設計入手以節約時間。1938年4月德哈維蘭公司對安裝兩台羅爾斯-羅伊斯在研“灰背隼”V形12缸液冷發動機的構型進行了性能估算,隨後把布里斯托“大力神”和納皮爾“佩刀”發動機列入備選。7月7日傑弗里·德·哈維蘭致信空軍議會中負責研發工作的威爾弗雷德·弗里曼中將,討論了該機的技術規格並提出一旦開戰,鋁和鋼鐵等物資肯定會短缺,唯一不受限制的只有木材,儘管木材的抗扭轉性能不好,但強度重量比能做到與杜拉鋁和鋼材一樣,他認為設計一種非戰略物資製造的轟炸機是完全可行的。威爾弗里德·弗里曼爵士可以說是德哈維蘭公司在空軍部的盟友,一戰期間他就與傑佛里·德哈維蘭建立了友誼,當時是空軍會議成員,為政府提供航空事務方面的建議。弗里曼中將是一個富有遠見的人,理解並欣賞快速轟炸機概念,更重要的是他願意並有能力向頑固的傳統思維發起挑戰。

在經過深思熟慮後,7月27日德·哈維蘭再次致信弗里曼,表示安裝兩台“灰背隼”發動機的方案無法同時滿足P.13/36技術規格在最大速度和載彈量上的要求,必須做出取捨。如果一定要裝備炮塔,飛機就要做的較大,可載彈1800千克飛行2400公里,最大速度420公里/時(5800米高度),巡航速度370公里/時(5500米高度),傑弗里·德·哈維蘭認為這樣的方案過於妥協,去掉多餘設計後將會有更好的性能。1938年10月4日傑弗里·德哈維蘭估算了基於DH.91“信天翁”的另一個方案,該機安裝兩台“灰背隼X”發動機,機組編制三人,機頭安裝6~8挺前射機槍,機身布置1~2挺活動機槍,尾部安裝一座炮塔,設計總重8600千克,最大速度提高到480公里/時,巡航速度431公里/時(6900米高度)。但只安裝兩台“灰背隼”還是動力不足,按照常規思路增加發動機就變成4發大型轟炸機方案了,傑弗里·德·哈維蘭反其道而行之,乾脆取消全部自衛武器,進一步提高速度,依靠速度來保護自己。取消自衛武器的快速轟炸機憑藉速度和機動性更易擺脫敵機的追擊和高炮的射擊,還簡化了生產,縮短了製造工時,交付速度將遠遠超過競爭對手,此外還縮減了機組編制、被擊落時損失的人員更少。此時羅羅最新的“灰背隼XX”已配備了單級雙速機械增壓器,增加的功率能進一步提高該機的性能。但快速轟炸機與皇家空軍重武裝轟炸機理念完全背道而馳。

傑弗里·德哈維蘭相信該方案有很大的發展潛力,在“信天翁”和全金屬DH.95“火烈鳥”上驗證基本概念後,德哈維蘭公司開始設計一種全新的具有光滑氣動外形的木結構飛機,其速度將超過所有現有的和可預見的敵戰鬥機。1938年10月初傑弗里·德哈維蘭和總工程師查爾斯·沃克與空軍部的官員們開了會,軍方不太喜歡該方案,理由是德哈維蘭公司自一戰之後就沒有設計過作戰飛機,他們也不信任木頭結構,反而要求德哈維蘭公司為其他廠家轉包生產轟炸機機翼。

此時戰爭已經迫在眉睫,英國在重壓之下竭力重整軍備。這意味著德哈維蘭公司要么努力爭搶訂單生產自己的軍用飛機,要么淪落為其他飛機製造商的轉包廠。

1939年9月德·哈維蘭公司完成了快速轟炸機單髮型和雙髮型安裝不同發動機時的性能估算,並研究了自衛武器對性能的影響。單髮型的設計完成於9月6日,安裝一台2000馬力的納皮爾“佩刀”發動機,翼展14米,能掛載450千克炸彈飛行2400公里。9月20日傑弗里·德·哈維蘭在給弗里曼的另一封信中寫道:“……我們相信能製造出一種性能卓越的轟炸機。”

1939年10月5日戰爭爆發後的一個月,德·哈維蘭總工程師羅納德·畢曉普帶隊開始雙髮型的設計。該機的公司編號是DH.98,翼展15.62米,將安裝“灰背隼”或“獅鷲”發動機,公司傾向於立等可取的“灰背隼”發動機。為了增加DH.98的作戰靈活性,畢曉普提出可在前半段彈艙內安裝4門20毫米固定機炮,炮口從機鼻下方伸出。

這種快速轟炸機與英國空軍部的思維格格不入,他們認為兩名乘員數量不足,認為轟炸機一定需要強大的自衛武器,還希望一機多能,能轟炸、偵察、海上巡邏、運輸,除了掛炸彈外還能掛魚雷。德哈維蘭公司知道一旦按皇家空軍的要求增加乘員或自衛炮塔的話,就會極大損害原始設計的性能,使DH.98變成另一種平庸的中型轟炸機,所以堅持己見。空軍部還認為木製飛機已經過時,而實際上木製結構正是DH.98最大的亮點,隨著英國加速製造武器裝備,金屬原材料正面臨短缺,DH.98的木製結構將減輕金屬物資的供應壓力,但這並沒有使空軍部的花崗岩腦袋改變主意。

鑒於德軍在歐洲咄咄逼人的攻勢,空軍部有條件地接受了DH.98,他們仍然擔心德國人研製出速度更快的戰鬥機,要求德·哈維蘭公司增加兩挺前向和兩挺後向自衛機槍,還一再要求增加第三名乘員以降低長時間飛行時其他兩名乘員的工作強度。空軍議會細化了要求,增加遙控機槍,發動機2/3輸出功率時速度為443公里/時(4600米高度),掛載1800千克炸彈時航程4800公里。為了安撫空軍部,德·哈維蘭公司製造了幾個安裝在DH.98座艙後的炮塔模型,但除此之外沒對設計進行大的改動。

鑒於德·哈維蘭、布萊克本、布里斯托等廠家已經切實推進了快速轟炸機概念,弗里曼中將在1939年11月12日的一次會議上正式批准了德哈維蘭公司的DH.98輕型偵察轟炸機方案,但把速度要求提高到640公里/時(5500米高度)。一開始該機準備採用“灰背隼”發動機,後來把功率更大的“獅鷲”和“佩刀”列入備選。這次空軍部不再硬性要求安裝自衛武器,但採用“獅鷲”發動機的話DH.98尺寸會較大,可在尾部安裝一座4機槍炮塔。

一個月後的12月12日,空軍參謀部副主任,研發總監,轟炸機司令部總司令開會敲定DH.98的技術規格細節,並確定該機如何來滿足皇家空軍的戰略目標。轟炸機司令還是無法接受無自衛武器的轟炸機,但認為DH.98在安裝了F8或F24照相機後能成為不錯的遠程偵察機,這正是皇家空軍所缺少的。1939年12月29日空軍部和皇家空軍作戰司令部代表視察了德·哈維蘭公司哈特菲爾德工廠的DH.98全尺寸模型,代表著該項目最終獲得了官方的支持。

1940年1月1日弗里曼中將和傑弗里·德哈維蘭、飛機生產部副部長約翰·布坎南、布坎南的參謀長約翰·康諾利開了碰頭會,會上軍方正式訂購了一架DH.98原型機(序列號W4050)並宣布該機是“世界上最快的轟炸機”,德哈維蘭補充強調了該機的實用性。空軍部為DH.98正式頒布了B.1/40技術規格,確定該機是一種輕型偵察轟炸機,安裝兩台1280馬力的帶涵道散熱器的羅爾斯-羅伊斯RM3SM發動機(“灰背隼”21的試驗編號),載彈量450千克炸彈,最大速度639公里/時(7200米高度),巡航速度526公里/時(8100米高度),滿油航程2380公里(7600米高度巡航),實用升限9800米。

德·哈維蘭公司未雨綢繆,在契約簽訂前的1939年10月初就組織一隊設計師開始了DH.98原型機的詳細設計。德·哈維蘭公司租用了哈特菲爾德工廠附近的索爾茲伯里大廳來安置工程師,這是一座擁有護城河的古老莊園,曾是17世紀英王查理二世著名情婦內爾·格溫的住所,附近居民老是抱怨莊園裡在深夜會傳出鬧鬼聲,一戰時期溫斯頓·邱吉爾的母親也曾住在這裡。德·哈維蘭公司選中索爾茲伯里大廳的原因並不是因為神秘的歷史背景,而是莊園的位置相對隱蔽而且非常寬敞,傑佛里·德哈維蘭覺得幽靜的環境有利於提高工作效率,同時還利於保密。

設計師們先是在索爾茲伯里大廳巨大的廚房裡製造了懸掛在天花板下的DH.98模型,在德哈維蘭公司先後製造過的幾個DH.98模型中,就數這個最為詳細了。最初DH.98的乘員都坐在花房式透明機鼻座艙中,類似布里斯托“布倫海姆”或亨克爾He 111,很快就改為傳統的座艙設計並縮小了機鼻透明區域。1940年3月德哈維蘭公司開始在偽裝成穀倉的機庫中製造原型機。

1940年3月1日羅德里克·希爾中將授予德·哈維蘭公司一份契約,訂購50架DH.98偵察轟炸(包含B.1/40原型機)。5月空軍部制定了F.21/40技術規格,要求德哈維蘭公司研製在機鼻安裝4門20毫米機炮和4挺7.7毫米機槍的DH.98遠程戰鬥機,來解決英國運輸船隊面臨的福克-沃爾夫Fw-200“禿鷹”遠程海上巡邏機威脅,DH.98訂單中的一架被指定為F.21/40原型機(序列號W4052),6月DH.98被命名為“蚊式”。

儘管原型機進展順利,但“蚊式”還是沒有走出困境。隨著法國的陷落以及1940年5月英法聯軍的敦刻爾克大撤退,英國要面對德國迫在眉睫的入侵,新上任的飛機生產部長比佛布魯克勳爵不得不將資源集中生產現有機型上,沒有為新型號留出生產容量。德哈維蘭公司也在忙於為皇家空軍的“虎蛾”教練機安裝炸彈掛架,“蚊式”至少要到1941年初才能服役,所以比佛布魯克傾向於停止DH.98的研製。

比佛布魯克告訴弗里曼中將最好取消“蚊式”項目,不過並沒有發布具體命令,中將也樂得置之不理。因為弗里曼堅持己見,空軍部的一些圈子私下稱“蚊式”是“弗里曼的蠢行”。1940年6月比佛布魯克和空軍參謀部下令集中資源生產5種現有飛機:超級馬林的“噴火”、霍克的“颶風”、維克斯的“威靈頓”、阿姆斯壯-惠特沃斯的“惠特利”,布里斯托的“布倫海姆”。“蚊式”原型機的研製被迫暫停,在設計團隊拒絕交出製造原型機的物資時,該項目看起來已經毫無希望了。

1940年夏英國人民開始武裝起來保衛家園,弗里曼也在辦公室里放了一支湯姆遜衝鋒鎗。因為弗里曼對“蚊式”項目是如此堅定,所以有人不無惡意地揣摩,萬一項目被取消,弗里曼也許會用衝鋒鎗掃射那頭大“海狸”(指比佛布魯克——Beaverbrook)。7月德·哈維蘭公司總經理穆雷承諾在1941年12月前交付首批50架“蚊式”,並保證“蚊式”不會影響該公司生產“虎蛾”和“牛津”教練機,維修“颶風”戰鬥機,以及按許可證生產“灰背隼”發動機的主業後,比佛布魯克同意德哈維蘭公司繼續推進“蚊式”項目。但他把F.21/40“蚊式”戰鬥機列為高優先權,並把首批50架訂單改為1架B.1/40原型機、1架B.V原型機(W4057)、19架PR.I偵察機(包含一架原型機,W4051)和29架F.II戰鬥機(包含兩架原型機,W4052/4053)。

可以說是“蚊式”戰鬥機拯救了整個項目,由於政府和空軍部中反對快速轟炸機概念的人數量眾多,如果沒有戰鬥機型的話也許“蚊式”會就此終結。德哈維蘭公司根本不可能在1941年底前交付50架“蚊式”,實際上在1941年該公司只製造了20架“蚊式”,剩餘的30架直到1942年3月中旬才交付完畢,穆雷的承諾完全是為了避免項目被取消。

1940年秋隨著德國空軍對英轟炸從白天轉入夜間,“蚊式”也開始被視為一種潛在的夜間戰鬥機。10月空軍部頒布了F.18/40技術規格,但最終入選的是格羅斯特公司的方案而不是“蚊式”。

1940年秋德國的入侵計畫破產,德·哈維蘭公司的工程師們壓力驟減得以輕裝上陣。但好景不長,10月3日一架容克斯Ju-88轟炸機低空來襲,在哈特菲爾德工廠前的草坪上投下4枚炸彈,炸彈彈跳著沖入工廠後爆炸,導致21人死亡70人受傷,還炸毀了製造DH.98所需的大量物資。這架Ju-88也沒能飛回基地,被擊落在英國,飛行員被俘後招供戰前自己曾在德·哈維蘭技術學校學習,對目標非常熟悉,這令德·哈維蘭公司非常氣憤。

原型試飛

德哈維蘭公司在不列顛之戰期間因德國空軍頻繁空襲而損失了近1/3的工時,即便是在這樣的不利情況下,“蚊式”原型機的試製還是在索爾茲伯里大廳里按期完成。1940年11月3日被刷上黃色的防高炮誤擊塗裝的“蚊式”原型機E0234被拆解後運到哈特菲爾德工廠,然後在一座小型防爆棚里進行組裝。該機安裝兩台1460馬力的單級兩速增壓的“灰背隼21”發動機,各驅動一副德哈維蘭三葉液壓自動恆速變距螺鏇槳。E0234翼展15.90米,是“蚊式”家族中唯一在外翼段前緣有漢德利·佩吉縫翼的飛機,在後來的試飛中人們發現飛機低速操控性已經足夠好,翼縫毫無用處,於是被蒙布復蓋。11月19日E0234開始發動機試車,11月24日德哈維蘭的兒子——小傑佛里·德哈維蘭駕駛E0234開始滑跑試驗,他是公司的首席試飛員,負責“蚊式”的試飛工作。

一切就緒後小德哈維蘭在11月25日駕機首飛,當天是“蚊式”詳細設計開始後的第11個月,考慮到戰時的艱苦條件,這的確是個了不起的成就。小德哈維蘭旁邊坐著首席發動機安裝設計師約翰·沃克,小德哈維鬆開剎車,6420千克的E0234輕快地在裝配棚旁一條140米的跑道上滑跑起來,到達起飛速度後小德哈維蘭輕鬆拉起飛機,爬升到相當高度後才收起起落架。首飛中唯一發現的問題就是與主起落架支柱通過鋼索聯動的起落架艙門在速度超過350公里/時後,向下張開了約30厘米並持續一段時間。小德哈維蘭還注意到E0234在平飛中會稍稍左偏,需要調整一下操縱索配平。

E0234雖然是偵察轟炸機,但在試飛中表現出相當於戰鬥機的速度和機動性,證明了快速轟炸機概念的正確性。威爾弗里德·弗里曼中將在11月初就任空軍部副部長,在得知他的“蠢行”開始試飛後感到十分欣慰。

1940年12月5日E0234在390~410公里/時的速度區間裡發生了尾部抖振,嚴重到飛行員抓不住駕駛盤的地步。工程師們在E0234的可疑區域貼上毛線,在12月10日開始試飛研究氣流走向,結果發現罪魁禍首是氣流在發動機艙後部內側分離導致的局部失速,擾動氣流衝擊平尾導致抖振。為了理順氣流,工程師們在發動機艙內側和平尾前緣安裝了一種固定式縫翼,並增加了翼根整流罩,這的確降低了抖振的強度,但並沒有徹底解決問題。

12月29日E0234為比佛布魯克、弗里曼和其他政要做了飛行表演。1941年1月原型機移交給皇家空軍博斯坎普城的飛機和軍械實驗中心,獲得了W4050的皇家空軍序列號。在1941年1月16日的一次試飛中,W4050在1800米的高度輕鬆超過一架高速平飛的“噴火”。在德哈維蘭公司最初的估算中,“蚊式”的表面積、重量、動力都差不多是“噴火”Mk II的兩倍,所以速度只會快上20公里/時。但在接下來的試飛中W4050的表現超出預期,2月W4050在博斯坎普城與“噴火”Mk II的對比試飛中,在6700米高度飛到了631公里/時,大大超過了“噴火”在5900米飛出的580公里/時!

1941年2月原型機的抖振問題得到了徹底解決,工程師們加長了發動機艙,使其尾部突出於機翼後緣25厘米,而且與機翼的交界處圓滑過渡,徹底理順了發動機艙周圍的氣流,取消了整流罩和縫翼,唯一的代價是單片式襟翼被分成兩片。

2月9日皇家空軍試飛員約翰·坎寧安駕駛W4050飛行,他對飛機“輕柔的操縱和總體讓人愉快的飛行特性”留下了深刻印象,認為“蚊式”裝上AI雷達後可以完美取代布里斯托“英俊戰士”。

2月19日飛機和軍械實驗中心正式開始W4050的試飛,2月24日該機在滑行穿過粗糙草地時因尾輪卡死導致機身出現裂紋,為此在3月初換上了W4051原型機的機身。儘管遭此挫折,飛機和軍械實驗中心在《第767號初步試飛報告》中仍不吝溢美之辭:“該機的飛行讓人愉悅……副翼控制輕而有效……”,W4050在試飛中達到的最大速度為631公里/時(6700米高度),估算實用升限10300米,最大爬升率880米/分(3500米高度)。

W4050的操縱翼面輕而有效,可以實現良好的機動性,需要注意的是在高速飛行時不能積極使用方向舵。對於沒經驗的機組來說,低速起降時可憐的副翼效率也是個問題。“蚊式”在7700千克的飛行重量時,以320公里/時的巡航速度飛行可以達到最大航程。該機低速飛行前要先把速度降到323公里/時,襟翼放至15度,發動機轉速定在2650轉/分,可以接受的最小速度低至240公里/時。“蚊式”襟翼和起落架收起時的失速速度為195公里/時,兩者全放的失速速度降到160~190公里/時,正常進場迎角下的失速速度為160~175公里/時。在距離失速速度還有19公里/時前,飛機會抖動發出失速警告。“蚊式”的失速並不激烈,機鼻輕柔下墜,改出也很容易,除非向後拉桿否則不會掉翼尖。

1941年4月20日W4050為比佛布魯克勳爵進行了飛行表演,美國陸航的亨利·阿諾德將軍和他的助手艾爾伍德·柯薩德少校也觀摩了表演。“蚊式”表演了一系列的機動動作,其中包括單發滾轉爬升。柯薩德少校後來回憶道:“我第一次看到“蚊式”時就被她的性能震撼了。一般來說看起來快的飛機飛起來也快,“蚊式”就是這樣的飛機,按照當時的標準“蚊式”的外形非常流線,受到了英國人高度重視和推崇。”

在6月21日空軍部開始制定“蚊式”大規模生產計畫時,該機實際上已成為世界上速度最快的飛機之一。空軍部訂購了176架F.II戰鬥機,另外還有50架的訂購意向。1941年7月軍方肯定了“蚊式”無自衛武器轟炸機的概念,7月21日又臨時決定把首批訂單中的9架PR.I改為B.IV轟炸機,高層的善變不可避免地對首批“蚊式”的交付造成了延誤。就在皇家空軍在“蚊式”偵察機、戰鬥機、轟炸機的數量上糾結時,皇家海軍也來摻和把水攪得更渾,他們要求裝備DH.98快速拖靶機,被比佛布魯克勳爵一口回絕,理由是把安裝兩台寶貴的“灰背隼”發動機的飛機用作拖靶機是對資源的極大浪費。

W4050長期被用於各種試飛,成為“蚊式”家族的測試“老黃牛”。該機曾在座艙後安裝了一座炮塔模型進行阻力測試,1941年7月軍方最終放棄了為“蚊式”安裝炮塔的想法。1941年10月末W4050返廠換裝“灰背隼61”發動機和4葉螺鏇槳,該發動機是第一種配備兩速兩級增壓器的“灰背隼”,大大提高了性能。1942年6月20日W4050在更換髮動機後開始飛行,隨後飛出了讓人咋舌的速度:在進氣口安裝帶防冰柵、發動機工作在全增壓模式下時達到689公里/時(8700米高度),拆除防冰柵後增加到703公里/時(8900米高度),高度也達到了前所未有的12200米。1942年10月為了配合“蚊式”NF.XV夜間戰鬥機的研製,W4050安裝了新翼尖後把翼展增加到18.03米後,於12月8日開始試飛。W4050最終更換了為高空最佳化的兩速兩級增壓“灰背隼77”發動機,在1943年12月飛到了707公里/時的速度(8840米高度),成為了最快的“蚊式”。這次飛行後不久W4050停飛等待拆解報廢,幸好哈特菲爾德工廠索要了該機作為教具。1958年9月W4050回到出生地索爾茲伯里大廳的“穀倉”進行修復,現被永久保存在德哈維蘭飛機遺產中心。

“蚊式”PR.I照相偵察原型機W4051原定於1941年初首飛,但由於機身被用於修復W4050,所以更換了一個生產型的機身,首飛也推遲到1941年6月10日。該機仍然沿用原型機的短髮動機艙和單片式襟翼,安裝兩台“灰背隼21”發動機以及翼展較短(5.93米)的平尾,但具有翼展16.51米的生產型機翼。

“蚊式”F.II戰鬥機原型機W4052也是在索爾茲伯里大廳的“穀倉”中製造的,同樣安裝“灰背隼21”發動機,不過增加了機鼻機槍和機腹機炮,也是第一架採用加長發動機艙的“蚊式”原型機。由於戰鬥機的機動負荷更高,所以W4052加強了機翼,這造成了一些延誤。

就在W4052首飛前的5月13日凌晨,德國黨衛軍間諜卡雷爾·里希特潛入英國,跳傘降落在索爾茲伯里大廳附近。他並不知道大廳里正在研製的秘密戰機,他在第二天在前往倫敦途中被捕。二戰中許多德國間諜被英國人逮捕後被成功策反,參加“雙十字”行動向德國傳回假情報。不過卡爾·里希特是個死硬分子,1941年12月10日被處以絞刑。

1941年5月15日小德哈維蘭駕駛W4052首飛,從索爾茲伯里大廳旁的空地直接起飛,省去了拆解並運輸到哈特菲爾德工廠再展開試飛的過程。不過這塊空地面積有點小,小德哈維蘭徵得地主同意後砍掉了邊緣的一排籬笆。

W4052後來還測試了炸彈掛架、“拖鞋”式可拋副油箱、安裝在機翼前緣的阻塞氣球剪線器、漢密爾頓螺鏇槳、制動螺鏇槳、能讓飛機以更陡峭的角度下滑的可下偏副翼、大型方向舵調整片等設備。但最奇怪的還是安裝在W4052機身中部的楊曼傘形減速板了,這把“傘”充氣打開後產生的低壓效應可以使飛機迅速減速。1942年1~8月間W4052對楊曼傘形減速板進行了測試,結果發現放下起落架也能達到相同的減速效果,而且抖動更輕微。W4052一直作為測試機使用直到1946年1月被拆毀。W4053也是戰鬥機原型機,原定被用於測試機背炮塔,但該機最後沒有安裝炮塔而是被改為T.III教練機交付。

首批50架“蚊式”序列號為W4050~W4099,具體型別如下:

W4050,“蚊式”原型機

W4051,PR.I原型機

W4052,F.II原型機

W4053,F.II原型機,後被改裝成T.III教練機

W4054~W4056,W4058~W4063,PR.I

W4057,B.V原型機

W4064~W4072,B.IV

W4073~W4099,F.II/NF.II,其中三架被改裝成T.III。

到1942年1月德哈維蘭公司已經獲得了1378架各型“蚊式”的訂單,另外還準備在德哈維蘭加拿大公司生產400架“蚊式”。

生產製造

德哈維蘭公司採用轉包生產的模式來製造“蚊式”,機身殼體主要由郎森、E. Gomme、帕克·諾爾、Styles & Mealing家具廠製造的,其中有些廠家在今天也小有名氣。製造“蚊式”所需的專用木板來自美國威斯康星州馬什菲爾德的羅迪斯製造公司,公司老闆漢密爾頓·羅迪斯招募了一群姑娘來熨燙木板。翼梁由J.B.Heath和Dancer & Hearne樂器廠製造,襟翼、襟翼護罩、前緣組件、彈艙門等許多部件在白金漢郡的海威科姆製造,因為這裡有標準很高的家具製造業。約有5000架“蚊式”安裝了來自海威科姆的部件。

在加拿大,“蚊式”的機身殼體由通用汽車加拿大公司的安大略省奧沙瓦工廠製造,然後運到多倫多的德哈維蘭工廠總裝。在澳大利亞,德哈維蘭公司悉尼工廠直接製造“蚊式”。加拿大共製造了1076架“蚊式”,澳大利亞製造了212架。總數7781架“蚊式”中有6710架是戰時生產的。

正式服役

“蚊式”從服役伊始就受到了官兵們的歡迎,被譽為“木頭奇蹟”,或被調侃為“白蟻的夢想”,或就是簡單而親切的“Mozzie”。“蚊式”在服役初期遭遇了一些磨合性問題,這對一種新飛機來說是在正常不過的。“蚊式”是一種快速而敏捷的雙發機,輕載的“蚊式”功率重量比極高,關掉一台發動機後還能輕快飛行,飛行員開玩笑說其實“蚊式”是德哈維蘭設計的一種單發機,只是出於安全原因才增加了第二台發動機。一次美國陸航一名魯莽的B-26“劫掠者”飛行員向“蚊式”發起挑戰,結果在平飛中被“蚊式”輕鬆超過,這並不稀奇,稀奇的是那架“蚊式”關掉了一台發動機!

不過“蚊式”並不是一種容易駕馭的飛機,飛行員必須充分了解這頭性能野獸。“蚊式”的翼載較高,低空飛行很平穩,但也導致降落速度過高。“蚊式”的敏捷性很好,可以飛出極富攻擊性的機動,但飛行員要承擔可能扯裂機翼的後果。“蚊式”的配平很麻煩,轟炸機尾部過重,戰鬥機頭部過重。

“蚊式”最嚴重的問題之一就是進出座艙相當不便,轟炸機和偵察機的下方艙門,以及戰鬥機的側艙門尺寸都太小,乘員身著全套飛行裝備和降落傘後只能費力擠過艙門。這雖然不影響乘員從座艙蓋頂部緊急逃生,但影響快速撤離。

機械師們在初次見到“蚊式”時因不同尋常的木頭結構而心存疑慮,但慢慢通過實踐認識到這是一種堅固可靠的飛機,“蚊式”實際上是盟軍最易於維修和維修成本最低的飛機。

“蚊式”在服役之初的速度相當於德國空軍的Bf-109F和Fw-190A,德國戰鬥機經常會遇到爬升到截擊高度時“蚊式”投彈返航的事情,再追趕已來不及。儘管戰爭後期德國人研製出速度超越“蚊式”的戰鬥機,但“蚊式”依然是個難以對付的目標。“蚊式”在夜間更是占據了絕對優勢,德國空軍的Me-110和Ju-88夜間戰鬥機都無法與之匹敵。德國人在提高夜間戰鬥機性能上也做了很大的努力,但因盟軍的戰略轟炸,在發動機方面始終不過關。亨克爾He 219和容克斯Ju 388在性能上相當於“蚊式”,但都未大量生產,稀少的數量從未對“蚊式”產生嚴重威脅,在整個戰爭期間“蚊式”的夜間行動基本沒有受到像樣的阻礙。

從來沒有人懷疑“蚊式”是一種極佳的偵察機,這種飛機可以飛到任何想去的地方,沒有多少德國戰鬥機能追上她。首先裝備“蚊式”的第1照相偵察單位很快就擔負起繁重的偵察任務。

1941年9月“蚊式”偵察機第一次參戰,9月18日第1照相偵察單位的魯伯特·克勒克少校和他的觀察員索爾巴茲上士駕駛一架PR.I在法國南部執行任務,情報顯示納粹正集結軍隊要占領西班牙,這架“蚊式”前來核實情況。但在任務中飛機的發電機出現故障,照相機在蓄電池耗盡後變成死重,PR.I不得不提前返回基地,返航途中遭遇三架梅塞施密特Bf 109的攔截後輕鬆逃脫,三名德國飛行員目瞪口呆地目送這架從未見過的英國雙發機消失在天空。

9月20日同一架“蚊式”在法國南部上空執行另一次偵察任務,這次的飛行員是阿里斯泰爾·泰勒上尉,任務很成功,此後第1照相偵察單位的任務不再被局限在西歐。不幸的是泰勒和他的“蚊式”在10個星期後在挪威特隆霍姆和卑爾根上空被高炮擊落,成為首架戰損的“蚊式”。

1942年秋“蚊式”開始在歐洲被占領國家上空執行氣象偵察任務,為盟軍的空襲和其他軍事活動提供氣象資料。除轟炸機司令部外,皇家空軍其他部門越來越欣賞“蚊式”,“蚊式”的產量也穩步上升。

1942年10月第1照相偵察單位升格為聯隊,下轄5箇中隊,其中的第540中隊負責執行深入敵後的遠程偵察任務,這是短腿的“噴火”偵察機所力不能及的。“蚊式”偵察機的航跡遍及歐洲大陸,拍攝了大量極富價值的照片。英國政府還經常讓報紙刊登一些“蚊式”拍回的關於德國重要目標的照片(如“格奈森瑙”號巡洋艦),來顯示皇家空軍的飛機可以不受阻礙地飛行在歐洲大陸上空。

由於“蚊式”偵察機主要在白天單獨執行任務,為了不被攔截需要不斷提高速度和升限,於是獲得了換裝兩級增壓“灰背隼”發動機的優先權。PR.VIII成為第一種安裝該發動機的“蚊式”,1943年偵察中隊開始換裝PR.VIII,10月完全取代了PR.I和PR.V。

1943年3月8日一架PR.VIII成為首架偵察柏林的“蚊式”,6月2日一架PR.VIII偵察了波羅的海沿岸的佩尼明德德國技術研究中心,首次拍攝到了V-2彈道飛彈的照片,導致皇家空軍在8月實施“九頭蛇”行動,對該地區進行密集轟炸。

PR.IX換裝了馬力更大的發動機並增加了載油量。1943年一架PR.IX在歐洲中部來了一次“大巡遊”,從皇家空軍本森基地起飛後飛越德國雷根斯堡、奧地利維也納、匈牙利布達佩斯、義大利福賈后降落在西西里島的卡塔尼亞,在滑向停機坪時已耗盡了燃油。這次“大巡遊”總航程3060公里,耗時6小時30分,均速407公里/時,顯示了“蚊式”無與倫比的遠程偵察能力。

1943~1944年冬季,照相偵察中隊的“蚊式”開始進一步提高作戰高度以躲避德國改進型高空戰鬥機的攔截,為此有8架PR.IX換裝了功率更大的發動機和4葉螺鏇槳。但寒冷的高空對機組和飛機來說都是個巨大的考驗,於是誕生了有增壓座艙的PR.XVI,但因各種磨合性問題該機直到1944年5月才開始服役。

1944年下半年在安裝有氧化氮加速裝置的Bf-109和噴氣式的Me-262問世後,德國空軍的戰鬥機終於獲得了明顯的速度優勢。1944年7月26日Me-262首次擊落“蚊式”,當天德國空軍阿爾弗雷德·施雷柏中尉駕駛Me-262A-1追上並重傷了第540中隊的一架“蚊式”偵察機,“蚊式”躲進雲層甩掉了敵機,但在返航時墜毀在義大利基地。幸好在戰爭後期Me-262數量太少,許多還因為缺少燃料而停飛,才沒構成重大威脅。

皇家空軍的對策是開發PR.32特別高空型,該機的巡航高度達到13000米,高於Me-262的實用升限。在戰爭中沒有PR.32被擊落,僅有一架PR.32因單發故障降到低空遭遇Fw-190,但設法逃脫了。

1943年春“蚊式”偵察機首次進駐遠東,從印度加爾各答起飛在東南亞上空執行偵察任務。1944年7月最後一種“蚊式”偵察型PR.34被派駐蘇門答臘南部的印度洋科科斯群島,偵察東南亞的日軍設施。1955年12月15日第81中隊的PR.34A RG314對馬來亞游擊隊實施了一次偵察,這是皇家空軍“蚊式”執行的最後一次作戰任務。

“蚊式”偵察機創造了一系列的飛行紀錄,1944年5月一架PR.34創造了21小時31分從倫敦飛到南非開普敦的速度紀錄,1945年9月第540中隊的一架PR.34創造了從東-西的跨大西洋速度紀錄,1945年皇家空軍東方空軍司令部的一架PR.XVI從緬甸起飛執行偵察任務,持續飛行了8小時50分,航程3900公里,創造了雙發飛機的航程紀錄。美國空軍退役上校羅伊·斯坦利二世曾寫道:“我認為“蚊式”是戰爭中最好的偵察機。”

技術特點

“蚊式”繼承並改良了DH.91“信天翁”的木製結構與工藝,例如機翼採用樺木膠合板蒙皮而不是雲杉木蒙皮。因木材的抗扭抗剪性能不好,所以德哈維蘭公司在設計“蚊式”時始終遵循一個原則——木材僅被用於承受平面應力,在“蚊式”的起落架、發動機、控制翼面安裝點、翼身結合點等要受到立體應力的地方全採用金屬鍛件或鑄件,整機全部金屬鍛件和鑄件的總重量只有130千克。儘管“蚊式”在生產過程中不斷進行經歷改進,但基本結構始終不變。

“蚊式”的橢圓形截面機身與“信天翁”一樣是硬殼結構,內部除隔框外沒有任何其他加強結構,如全金屬半硬殼機身的縱梁和桁條等。“蚊式”的機身採用高強度層壓膠合板製造,板材厚約11毫米,內外層是約2毫米厚的加拿大樺木,中間是厄瓜多輕木夾芯(也稱巴沙爾木)。機身被分成左右兩半單獨製造,先把加強木板和木條嵌入紅木或混凝土陽模上的正確位置,再塗上酪素膠貼上裁剪好的層壓膠合板,最後用皮帶固定等待膠水固化後機身硬殼就可以整體從模具上取出了,然後再粘上機身隔框。“蚊式”的機身從頭向尾逐漸收細,內部被雲杉木夾芯膠合板隔框分為7個隔艙,第7號隔框承載平尾和垂尾。機身與隔框膠合處的一圈蒙皮採用雲杉木夾芯膠合板加強,艙門四周和翼根等需要加強的地方也使用了雲杉木夾芯膠合板。

“蚊式”的機身由這薄薄的層壓膠合板形成,內外層是加拿大樺木,中間是厄瓜多輕木夾芯。

像做模型那樣把機身分成左右兩半也方便了設備的安裝,許多關鍵系統在機身膠合前就能先行安裝,無需像傳統飛機那樣在總裝時由工人爬進鑽出安裝,加快了裝配進度。安裝完設備後的兩半機身就可以對接合攏了,機身的對接處採用雲杉木層壓板製造,對接面呈V形咬合。先把機身用螺栓固定一起膠合,最後在對接處內外表面粘上膠合板強化蒙皮。在早期試製時由於製造公差問題合攏機身是個苦差事,後來隨著工藝的完善,這個問題也隨之消失了。完成膠合的機身會被敷上一層馬大普蘭蒙布(一種細平紋棉布),然後在重心位置鋸出安裝機翼的大開口,並在開口的四角裝上機翼金屬安裝點,機身上的開口和艙門也在此時鋸出。如果要修改機身的話也很容易,唯一需要的工具就是鋸子。

“蚊式”的並列雙座座艙布置在前翼梁前方,飛行員居左,導航員/投彈手或偵察型上的觀察員坐在右側並稍稍靠後的座位上。偵察型和轟炸型的乘員可以匍匐爬進透明機鼻中,前下方有橢圓形的投彈瞄準視窗,兩側還各有一個矩形舷窗。“蚊式”花房式淚滴形座艙蓋的前方視野極佳,但兩側視野被發動機艙遮擋而且幾乎沒有後方視野,為了解決這個問題,一些後期偵察型在觀察員座椅頂部增加了一個氣泡觀察窗。“蚊式”戰鬥機用單片平板防彈玻璃風擋取代了轟炸型和偵察型的兩片式楔形風擋,阻力稍高但改善了瞄準精度。“蚊式”偵察機和轟炸機座艙蓋兩側有氣泡式舷窗以提供向下視野。

“蚊式”的中單翼採用了經空氣動力學家皮爾西改良的皇家空軍34翼型,前緣平直,後緣前掠形成明顯的梯形平面外形。機翼整體製造成形,前後翼梁中空盒形結構,由上下層壓雲杉木樑和兩側膠合板腹板構成。層壓木樑使用雲杉木在高溫高壓下疊壓製造,避免特意尋找高大雲杉樹的問題。前後翼梁間是雲杉木和膠合板製造的抗壓翼肋,每側機翼的8號翼肋經過加強以支持外掛物掛架。構成機翼前緣的保形肋和D形蒙皮構件直接固定在前翼樑上。翼肋上下沿翼展方向鋪設有雲杉木桁條用於支撐樺木雙層膠合板蒙皮,外翼段蒙皮增加復蓋一層馬大普蘭蒙布並塗上銀漆。內翼段前緣的弦長增加了56厘米以容納散熱器,散熱器的調節風門設定機翼下表面前翼梁之前,這種內置式散熱器布局的阻力較小。液壓控制的襟翼也採用膠合板製造,副翼則是全金屬鋁合金結構。“蚊式”的平尾和垂尾也是全木質結構,但升降舵是全金屬結構,方向舵是鋁合金骨架蒙布結構,兩者都帶有配重翼尖。所有操控翼面後緣都有一片金屬配平片。

W4050原型機的前緣縫翼在生產型上被取消,原型機和早期生產型具有較短的發動機艙和單片式襟翼,但因為抖振問題而加長了發動機艙,於是襟翼被發動機艙分成了內外側兩部分。

膠水和木頭不但使“蚊式”重量輕、外形優雅、還減少了戰略物資的消耗,降低了製造難度和工時。“蚊式”的模組化設計也有利於分散式製造,這意味著家具和鋼琴廠也能製造木製組件,然後送到總裝廠統一裝配,這種製造模式在當時是非常先進的。

但木頭飛機也不是沒有缺點,1944年11月部署在遠東的“蚊式”接連墜機,這些事故大多是因為機翼上表面蒙皮在飛行中從翼樑上脫落引起的,人們認為是酪素膠在東南亞高溫潮濕環境下脫膠了。傑佛里·德哈維蘭的弟弟赫利沃德·德哈維蘭少校立即帶隊趕赴印度展開調查,1944年12月初少校發表調查報告,聲稱“事故並不是因為脫膠導致的,而是機體在潮濕的季風季節中產生了收縮……”。但皇家空軍在後續調查中發現真正的原因還是膠水導致的製造缺陷,飛機生產部在迪福德的一個調查組證實了這一觀點,他們發現德哈維蘭公司哈特菲爾德和利夫斯登格林工廠製造的6種型號的“蚊式”都存在類似缺陷,而這些飛機都未曾在高溫潮濕環境中使用或者被白蟻侵蝕過,當時的報告寫道:“膠合標準距理想相去甚遠……”。“蚊式”因“失去控制”導致的事故比例是其他飛機的3倍,空軍部因德哈維蘭少校在印度搶先發表的氣候論才沒有失去對“蚊式”的全部信心。為了解決這一問題,德哈維蘭公司在所有“蚊式”的機翼上表面都沿翼梁敷設了整張膠合板封住蒙皮接縫,在防止水汽侵蝕的同時進行加強。最後德哈維蘭公司在改用“隕石”脲醛樹脂合成膠水後宣布問題得到徹底解決。

“蚊式”的彈艙布置在機翼下方的機身內,彈艙門採用輕木夾芯膠合板製造,一些轟炸型的彈艙門凸起以容納重1800千克的“餅乾”炸彈。“蚊式”的航程和續航力表現都不錯,總內油452英制加侖(2050升),有4個內翼段油箱,4個外翼段油箱,以及2個機身中央油箱,其中內翼段油箱和機身中央油箱被列為主油箱。機翼油箱都布置在機翼前後翼梁間,兩個一組安裝在左右機翼,每組內翼段機翼油箱容積143加侖,每組外翼段油箱容量58加侖。機身中央油箱安裝在座艙後的2號3號隔框間,總容積50加侖,FB.VI的機身油箱增加到63加侖(290升)。此外“蚊式”的機翼下方可掛載兩個50加侖或100加侖可拋副油箱,使總載油量增加到615或715加侖(2800或3250升)。“蚊式”轟炸型掛載一枚“餅乾”炸彈時只能在翼下掛載兩個50加侖副油箱,彈艙掛載4枚227千克炸彈時翼下可掛兩個100加侖副油箱。某些型號的“蚊式”還可以在彈艙可掛載遠程油箱以增加作戰半徑。偵察型為了減少執行高空任務時燃油的蒸發,安裝了中央和內翼段增壓油箱,氣泵可隨著高度的上升加大油箱的空氣壓力,飛行員也可以通過操作座椅後方的增壓/放氣鏇鈕來調節油箱增壓值。

“蚊式”的低阻發動機艙也是木製的,內部安裝堅固的發動機焊接鋼管支架和主起落架金屬安裝點。兩台“灰背隼”發動機各驅動一副三葉變距螺鏇槳,多數“蚊式”採用同向鏇轉的螺鏇槳,這樣就可以採用相同的變速箱以簡化後勤,同向螺鏇槳也沒對操控性產生多大影響。發動機散熱器上水箱安裝在發動機艙前部,發動機艙的滑油箱容積15加侖(68升),其中2.5加侖(11升)是空氣,滑油箱不帶單獨的冷卻控制系統,通過滑油散熱器散熱。“蚊式”的散熱器安裝在內翼段前緣,每組散熱器分為三部分,最外側是滑油散熱器,中間是發動機散熱器,內側是座艙加熱器的熱交換器。散熱器通過調節電動氣動風門的開合角度來控制流經散熱器的空氣流量。

在“蚊式”的服役初期,集氣式排氣管在發動機運轉一會後就過熱,導致消焰罩變形,這種排氣管還降低了發動機的性能。PR.VIII、B.IX開始改用了多管式噴射排氣管,結果速度增加了6~21公里/時。

“蚊式”的散熱器風門、機械增壓、照相槍、彈艙門、炸彈/火箭掛架等所有需要乘員控制的開關都由一個24伏電池供電。無線電設備包括甚高頻(VHF)和高頻(HF)電台、Gee導航儀、敵我識別裝置等都使用交流電。“蚊式”的右側發動機艙(2號發動機)內安裝一台24伏直流發動機,左側發動機艙安裝一台交流發電機。發電機還向安裝在座艙右側的滅火控制器供電,該裝置在迫降時可自動啟動,如果發動機在飛行中起火,滅火控制器也會閃起警告燈。“蚊式”後期型為了在迫降時節約滅火劑和清理髮動機的時間,滅火控制器改為半自動觸發。

“蚊式”採用後三點式起落架,液壓收放的主起落架向後收入發動機艙後部,鄧祿普-馬斯特蘭製造的抗擺尾輪是半收放的,沒有艙門。主起落架機輪配備了雙氣動剎車,輪胎是鄧祿普製造的,左右起落架單元可互換。主起落架的兩根減震支柱內部填充橡膠塊,便宜可靠就是有點僵硬。

衍生型號

PR.I

“蚊式”PR.I照相偵察機是“蚊式”的第一種生產型,原型機W4051於1941年6月10日首飛,是繼F.II原型機後首飛的第三架原型機。PR.I保留了原型機的短髮動機艙和5.93米翼展的短平尾,以及集氣式排氣管。PR.I和“蚊式”轟炸機看起來很相似,都具有彈艙和透明機鼻,不過PR.I的彈艙容納的是照相機。全機開了5個圓形照相視窗,後機身左側一個、機腹一個,每扇彈艙門前端各一個,登機艙門一個。該機最多可以安裝4台相機,包括一台斜視相機和三台垂直相機,可根據任務的需要靈活搭配。兩台垂直相機也可以組合在一起成為立體相機,安裝角度略有不同但拍攝範圍大部分重疊,能形成立體照片。一開始PR.I的所有相機都安裝在鋼架上,後來為了降低振動而改為木架。

PR.I的總產量僅10架(含原型機),其中4架可在彈艙安裝遠程油箱,原型機後來也升級到生產型標準。PR.I都塗有經過“噴火”偵察機驗證的藍灰色塗裝,具有良好的高空偽裝效果。PR.I是最先進入皇家空軍服役的“蚊式”,1941年7月13日小德哈維蘭駕駛W4051飛抵皇家空軍本森基地,把該機交付給第1照相偵察單位,接下來兩個月中德哈維蘭公司又陸續交付了4架,所有PR.1都裝備了該中隊。1941年9月16日一架PR.I在比斯開灣試飛時在7000米高度遭遇三架梅塞施密特Bf 109的攔截,“蚊式”憑藉速度輕易擺脫了德國戰鬥機的追擊。9月17日PR.I W4055執行了“蚊式”的首次作戰任務,對布雷斯特、拉帕利斯和波爾多的德國海軍基地進行了偵察。

PR.I的航程達3500公里,最大速度615公里/時,巡航速度410公里/時,實用升限10670米,爬升率870米/分。PR.I的速度和航程足以深入德境偵察,唯一的問題就是數量不足。到1942年中期,“蚊式”偵察機的身影遍及歐陸,最遠至捷克斯洛伐克和挪威,僅遭遇極少的攔截。

PR.II/PR.IV

鑒於“蚊式”PR.I非常成功,皇家空軍決定把31架B.IV改裝為PR.IV。頭兩架PR.IV是照相偵察中隊在1942年4~6月間自行改裝的,同時還有4架NF.II夜間戰鬥機被改裝成PR.II。PR.IV增加了內油,彈艙內可以掛載遠程油箱,使總載油量從540加侖(2450升)增加到700加侖(3180升),航程達3782公里。1942年4月PR.IV DK284首次參戰,1942年10月由照相偵察中隊重組而來的第540和544中隊換裝了PR.IV。

PR.VIII

1941年羅爾斯-羅伊斯已開始研製下一代“獅鷲”發動機,但此時皇家空軍急需高空發動機,“獅鷲”不可能在近期完成研製,所以羅爾斯-羅伊斯決定研製“灰背隼”的高空型,最初的型號就是1565馬力的兩級增壓“灰背隼61”。“灰背隼61”來的正是時候,此時“噴火V”已被福克-沃爾夫Fw 190壓制主,安裝“灰背隼61”的“噴火IX”將重新爭奪制空權。值得一提的是P-51“野馬”在棄用艾利森V-1710,換裝“灰背隼61”最終成為了二戰經典戰鬥機。

德哈維蘭公司也迅速評估了“灰背隼61”發動機,W4050安裝了該發動機後開始試飛,結果讓人振奮,在1942年6月的第二次試飛中飛到了12200米高度。更換了發動機後的W4050飛到了695公里/時的最大速度,比B.IV快了80公里/時。

“灰背隼61”量產後被“蚊式”迅速採用,5架B.IV換裝了“灰背隼61”發動機後改裝為PR.VIII,成為第一種安裝兩級兩速增壓發動機的作戰型“蚊式”。第一架PR.VIII DK324在1942年10月20日首飛,1942年末PR.VIII作為過渡機型進入第540中隊服役。1943年2月27日該機首次參戰,3月8日一架PR.VIII成為首架偵察柏林的“蚊式”。兩級增壓發動機大大提高了“蚊式”的性能,PR.VIII的最大速度達到702公里/時,巡航速度415公里/時,升限12000米,爬升率760米/分。

PR.IX

PR.IX是正式安裝兩級增壓發動機的“蚊式”生產型,該機派生自B.IX。1943年4月第一架PR.IX LR405首飛,當月首批兩架PR.IX交付第540中隊,總產量90架。

PR.IX由於換裝了1680馬力的“灰背隼72/73”發動機需要修改發動機艙。“蚊式”之前的發動機艙只有一個腹部化油器進氣口,新發動機艙在前下方增加了一個較大的中冷器進氣口,並加大了化油器進氣口。新的中冷器冷卻增壓空氣後再提供給化油器,使發動機在6400米高度仍能產生1505馬力的功率。“灰背隼72/73”兩側的排氣管從5管改為6管,PR.IX一般都安裝了排氣管消焰罩。PR.IX還引入了新型通用機翼,外翼段下方增加了一對掛架,可掛載一對50/100/200加侖副油箱,或一對225千克炸彈,不過在作戰中極少掛載炸彈。副油箱使該機的航程進一步增加到3945公里。

1943年初皇家空軍開始評估亮度高於英制產品的美制M46照相閃光彈,1943年春PR.IX開始裝備M46閃光彈,但機組發現並沒有大幅增加夜間偵察的效率。有8架PR.IX換裝了功率更大的“灰背隼76/77”發動機和美制漢密爾頓-標準4葉螺鏇槳,4葉螺鏇槳進一步提高了高空性能,卻降低了低空性能。

PR.XVI

1943年7月一架B.IV換裝“灰背隼72/73”發動機並改裝增壓座艙後開始試飛,成為PR.XVI和B.XVI的原型機。PR.XVI是與B.XVI並行生產的,總產量432架,成為數量最多的“蚊式”偵察機。第2戰術空軍第140中隊率先裝備了PR.XVI,該中隊參加了D日登入前的準備,使用PR.XVI在法國北部執行了大量航拍任務。部分PR.XVI安裝了Gee和“麗貝卡”導航儀,可執行遠程夜間照相任務。數量眾多的PR.XVI活躍在各條前線上,地中海戰場部署了相當的數量。

PR.XVI的最大特點就是增壓座艙了,此外在座艙蓋兩側和導航員座位頂部還增加了氣泡觀察窗。PR.XVI安裝“灰背隼72/73”或“灰背隼76/77”發動機,彈艙內有標準的閃光彈掛架,最大速度668公里/時,巡航速度400公里/時,實用升限11700米,爬升率884米/分。

PR.32

1944年皇家空軍決定以PR.XVI為基礎設計一種特別的高空偵察機,並指示德哈維蘭公司把一架PR.XVI改裝成PR.32原型機。此時皇家空軍已放棄優雅卻繁瑣的羅馬數字,改用阿拉伯數字編號體系。PR.32採用了NF.XV的長機翼和以及為高空最佳化的兩級增壓“灰背隼113/114”發動機,功率1690馬力,此外還拆除了一切不必要的設備進行減重,作戰高度可達12800米。

PR.32原型機在1944年8月首飛,隨後有5架PR.XVI被改裝成5架PR.32。PR.32在1944年12月4日首次參戰,正好趕上了歐戰的尾巴。

PR.34/PR.34A

蚊式轟炸機

蚊式轟炸機PR.34是最後一種“蚊式”偵察機,是專為在太平洋戰場執行遠程偵察任務而設計的。PR.34的設計基於PR.XVI,拆除了所有裝甲,彈艙門凸起,彈艙可掛載遠程副油箱,使總內油增加到1192加侖,成為最重的“蚊式”,滿油時的最大起飛重量比W4050原型機增加了35%,不過PR.34在實際使用中極少掛載彈艙油箱。

PR.34安裝兩台“灰背隼113/114”發動機,左發驅動一台馬歇爾公司的座艙增壓器。該機以483公里/時的速度巡航時最大航程達到5800公里,最大速度分別是539公里/時(海平面)、652公里/時(5200米高度),684公里/時(9100米高度)。PR.34安裝4台F52雙傾斜垂直相機和一台F24斜視相機,有時也安裝一台用於航空勘測K-17相機。

PR.34的總產量181架,英國盧頓的波斯富公司製造了其中的50架。1945年5月PR.34完成試飛,同月開始向印度部署,在轉場飛行中創造了英國—印度航線的最快速度紀錄。1945年8月太平洋戰爭結束前PR.34從科科斯島起飛執行了38架次任務,範圍復蓋蘇門答臘和馬來亞。PR.34在日本投降後監視了各戰俘營,確保日軍完全執行投降條款。

戰後部分PR.34被升級成PR.34A,換裝“灰背隼113A/114A”發動機,安裝改進型Gee導航儀,改進起落架收放機構。PR.34A在遠東一直服役到1955年。

PR.35

有10架“蚊式”B.35被改裝成PR.35,但沒有趕上二戰。

相關條目

軍事軍工

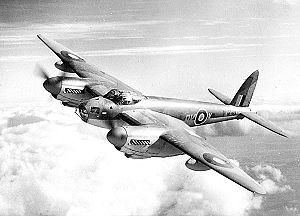

蚊式轟炸機(Mosquito)是英國二次世界大戰時期服役的一款雙發動機轟炸機。因為機身結構以木材為主,又有木製奇蹟(WoodenWonder)的綽號。除了擔任日間轟炸任務以外,還有夜間戰鬥機、偵察機等衍生型。

目錄

1德國的蚊式戰機

蚊式轟炸機

蚊式轟炸機2發展歷史

3設計特點

3.1機身結構

3.2動力

3.3武裝

4主要生產次型

4.1轟炸機

4.1.1B.MkIV

4.1.2B.MkVII

4.1.3B.Mk.IX

4.1.4B.MkXVI

4.1.5B.MkXX

4.1.6B.Mk25

4.1.7B.Mk35

4.2偵察機

4.2.1PR.MkI

4.2.2PR.MkVIII

4.2.3PR.MkXVI

4.2.4PR.Mk32

4.2.5PR.Mk34

4.3夜間戰鬥機

4.3.1F.MkII

4.3.2NF.MkXII

4.3.3NF.MkXIII

4.3.4NF.MkXV

4.3.5NF.MkXVII

4.3.6NF.MkXIX

4.3.7NF.Mk30

4.4戰鬥轟炸機

4.4.1FB.MKVI

4.4.2FB.MkXVIII

4.4.3FB.Mk21

4.4.4FB.Mk26

4.4.5FB.Mk40

4.4.6FB.Mk41

4.4.7FB.Mk42

4.5教練機

4.5.1T.MkIII

4.5.2T.Mk22

4.5.3T.Mk27

4.5.4T.Mk29

4.5.5T.Mk43

5作戰歷史

6使用國家

7相關條目

8外部連結

9參考資料

德國的蚊式戰機

德國也曾製作過一款蚊式戰機:Ta-154Mosskito,這是繼He-219後,德國所研製的第二款夜間戰鬥機專用機型。它效法英國-DH.98,由福克烏爾夫公司開發,本機採用木製結構,效能卓越,可惜黏著機身的接合劑不佳,因而造成空中解體而墜機之意外,被迫放棄該機之開發作業,總產量只有27架。

發展歷史

設計特點

機身結構

動力

所有各型蚊式轟炸機都使用勞斯萊斯或者是授權美國生產的梅林液冷發動機。最初使用的梅林XX型只有一級機械增壓器,到1942年梅林61型改用二級機械增壓器之後,大幅提升蚊式的有效作戰高度。

武裝

4門20毫米機炮

4挺12.7毫米機槍

主要生產次型

轟炸機

B.MkIV

第一系列38架由PR.MkI改裝而來,載彈量907公斤(2000磅)。第二系列為轟炸機型的全新量產型,使用梅林21或23型發動機其中部分載彈量為1814公斤(4000磅)。總計生產235架,包括32架改裝為PR.MkIV。

B.MkVII

加拿大負責生產,使用梅林31型發動機的B.MkIV第二系列。總數25架。

B.Mk.IX

高高空轟炸機型,最大載彈量1814公斤(4000磅),使用梅林72/73或76/77型發動機。類似設計被改裝為PR.MkIX。本型只有4架。

B.MkXVI

與B.MkIX使用同樣的發動機,但是駕駛艙改為加壓型,同時借重PR.MkIX偵查型增加內載燃料的方法。總共生產1200架。

B.MkXX

加拿大生產的B.MkIV第二系列,換裝美國佩卡德(Packard)生產的梅林31或33型發動機。一共生產145架。

B.Mk25

B.MkXX換裝梅林225發動機的改良型,一共生產400架。

B.Mk35

遠程轟炸機型,使用加壓駕駛艙與梅林113A/114A發動機,可以同時攜帶2714升(597英制加侖)燃料與1814公斤(4000磅)炸彈。二次世界大戰結束之後改裝為PR.Mk35或TT.Mk35。一共生產122架。

偵察機

PR.MkI

PR.MkVIII

PR.MkXVI

PR.Mk32

PR.Mk34

夜間戰鬥機

F.MkII

NF.MkXII

NF.MkXIII

NF.MkXV

NF.MkXVII

NF.MkXIX

NF.Mk30

戰鬥轟炸機

FB.MKVI

FB.MkXVIII

FB.Mk21

FB.Mk26

FB.Mk40

FB.Mk41

FB.Mk42

教練機

T.MkIII

T.Mk22

T.Mk27

加拿大生產的訓練機

T.Mk29

T.Mk43

作戰歷史

使用國家

英國

澳大利亞

比利時

緬甸

中華民國

捷克

多米尼加

法國

以色列

紐西蘭

瑞典

土耳其

南斯拉夫

相關條目

多用途戰機

夜間戰鬥機

轟炸機

外部連結

參考資料

蚊式轟炸機DanielJ.March,BritishWareplaneofWorldWarII,AIRtimePublishing,ISBN1-880588-28-5

改型機型

照相偵查機、轟炸機、戰鬥轟炸機、夜間戰鬥機、轟炸引導機、魚雷轟炸機、獵潛機、晝間巡邏機、布雷機、教練機、特種運輸機等。根據作戰任務的需要,"蚊"式在生產過程中一共有43種改型,其中26種曾經參加二戰的作戰行動。

十年間,在英國及加拿大、澳大利亞等總共生產了38個改型計7781架,並令人難以置信地成為戰時英國飛得最快的雙發軍用機,而且和"蘭開斯特"、"噴火"二種飛機一起,成為大戰中皇家空軍三大支柱裝備之一。

PR.I

1941年9月入役,非武裝照相偵查機。

Ⅱ/NF.Ⅱ NF.Ⅱ,

1942年5月入役,裝4*20mm+4*7.7mm機槍/炮,後期加裝AI MK Ⅳ/V"箭"雷達或Turbinlight探照燈,逐漸取代Bristol Beaufighter成為本土夜間戰鬥機主力,並為重型轟炸機夜間轟炸護航,共擊落敵機600餘架,擊落V-1飛彈近600枚。部分在拆除雷達後改為F.Ⅱ型晝間戰鬥機,在馬爾它、西西里、北非戰場使用。總計製造466架。

T.Ⅲ

教練機。

Ⅳ

不裝自衛武器的轟炸機,機內彈艙攜帶4*500磅炸彈。1941.11裝備105中隊,1942.5.31首次參加對科隆的轟炸。少部分在改進機內彈艙後,可挾帶4000磅炸彈。

FB. Ⅵ

1943.2入役,在NF.Ⅱ基礎上增加機翼強度,除在機身彈艙內攜帶1000磅炸彈外,機翼下還攜帶2*500磅炸彈,總載彈量達到2000磅。如不攜帶炸彈,可攜帶50/100加侖付油箱、水雷、深彈、8*60磅火箭彈等。一些飛機還裝雷達裝置。該型的總產量達2584架,是"蚊"式中生產量最大的,是在敵占區執行轟炸、引導任務的主要機型。

Ⅶ

加拿大生產的B.Ⅳ型,僅在加拿大本土使用。

PR.Ⅷ B.Ⅳ

換裝Merlin61帶增壓器發動機改成的照相偵查機。

MK.Ⅸ

裝雙級增壓Merlin發動機,能攜帶4000磅炸彈,裝若干先進電子設備:Rebecca(雷別卡導航系統);Boozer;Oboe;MK Ⅵ H2S(地形轟炸雷達)。

NF.Ⅻ

夜間戰鬥機,和NF.Ⅱ相似。裝AI MK Ⅷ Centrimetric雷達,由於雷達的天線為盤形,原機頭的機槍取消。

NF.ⅫI

和NF.Ⅻ基本一致,但機翼採用FB. Ⅵ型機翼,可以和FB. Ⅵ 一樣在機翼下攜帶若干裝備。

NF.XV

延長翼展的高空戰鬥機,裝增壓座艙,機體結構再次減重,裝AI MK Ⅷ雷達,用4*7.7mm機槍取代20mm機炮,專門為對付德國Ju-86P高空襲擊機而製造。

MK.XⅥ

分PR.XⅥ和B.XⅥ(偵察/轟炸)兩種型號,裝增壓發動機和增壓座艙,共生產1200架。戰爭後期用來攜帶4000磅炸彈,對德國本土目標進行騷擾性攻擊。

NF.XⅦ

夜間戰鬥機,裝AI MK X或SCR 720雷達,4*20mm機炮。

FB.XⅧ

多用途戰鬥機,FB. Ⅵ的改型,俗稱'TseTse',在機腹裝一門57mm Molins 6磅炮,備彈25發,僅保留2挺7.7mm機槍。原設計目的是一種反坦克機,因57mm炮不能有效的擊穿德軍坦克的裝甲,全部移交海岸警衛司令部,成為獵潛機。

NF.XⅨ

NF.ⅫI 改裝AI .Ⅷ/X或SCR720雷達的改型。

XX

加拿大建造的B.Ⅳ.

FB.21---T.29

加拿大建造的裝仿Merlin的Packard V-1650發動機的若干改型,未全部投產。

NF.30

夜間戰鬥機,裝AI MK.X雷達和電子干擾設備。

PR.32

延長機翼,裝Merlin113/114發動機的偵察機。

MK.33

海軍的艦載型,機翼可摺疊,四葉螺鏇槳,有著艦鉤,4*20mm機炮,魚雷,美國ASH雷達。

PR.34

裝增壓座艙,裝Merlin113/114發動機的戰略偵察機。

NF.36

戰後型戰鬥機,裝Merlin113/114發動機,AI MK X雷達。

TF.37

海軍魚雷轟炸機,和MK 33類似,但裝AI/ASV MK ⅫI雷達。

NF.38

最終的出口夜間戰鬥機,裝AI MK Ⅸ雷達。

TT.39

靶標拖曳機。

FB.40

澳大利亞生產的MK Ⅵ.

PR.41

澳大利亞生產的PR.Ⅸ

T.43

澳大利亞生產的教練機

性能參數

型號B.Ⅳ/NF.ⅡFB/MK.Ⅵ/B.XⅥ

用途轟炸機/夜間戰鬥機/戰鬥轟炸機/轟炸機

乘員:2

發動機:2*1250hp

MerlinXⅪ2*1460hp

MerlinXⅫI2*1250hp

MerlinXⅪ2*1680hp

Merlin72

翼展:15.25米

機長:11.10米

機高:3.90米

最大速度:402千米/小時

升限:7320米

最大航程:1000千米

武器:907KG炸彈4*20mm,Hispano-Suiza,4*0.303,Browning4*20mm,Hispano-Suiza,4*0.303,Browning,907KG炸彈1814KG炸彈