形態特徵

藨草

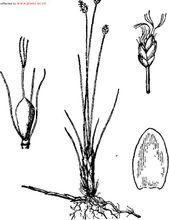

藨草匍匐根狀莖長,直徑1-5毫米,乾時呈紅棕色。稈散生,粗壯,高20-90厘米,三稜形,基部具2-3個鞘,鞘膜質,橫脈明顯隆起,最上一個鞘頂端具葉片。葉片扁平,長1.3-5.5(-8)厘米,寬1.5-2毫米。

苞片1枚,為稈的延長,三稜形,長1.5-7厘米。簡單長側枝聚繖花序假側生,有1-8個輻射枝;輻射枝三稜形,稜上粗糙,長可達5厘米,每輻射枝頂端有1-8個簇生的小穗;小穗卵形或長圓形,長6-12(-14)毫米,寬3-7毫米,密生許多花。

鱗片長圓形、橢圓形或寬卵形,頂端微凹或圓形,長3-4毫米,膜質,黃棕色,背面具1條中肋,稍延伸出頂端呈短尖,邊緣疏生緣毛;下位剛毛3-5條,幾等長或稍長於小堅果,全長都生有倒刺;雄蕊3,花葯線形,藥隔暗褐色,稍突出;花柱短,柱頭2,細長。

小堅果倒卵形,平凸狀,長2-3毫米,成熟時褐色,具光澤。花果期6-9月。

生長環境

藨草

藨草生態環境:生於河邊、溪塘邊、沼澤地及低洼潮濕處。成片出現藨草草占優勢的群落。

抗寒耐濕,為濕生植物。喜生於潮濕多水之地,常於溝邊塘邊、山谷溪畔或沼澤地,成片出現藨草占優勢的群落。喜溫暖、濕潤和半陰環境。耐寒,喜水濕,怕乾旱,耐陰。生長適溫 13~19℃,冬季溫度不低於7℃,其地下部可耐-15℃低溫。

分布範圍

藨草

藨草資源分布:除廣東、海南外,中國各地區均有分布;俄羅斯、歐洲和印度、朝鮮、日本等國也有。

栽培技術

繁殖方法

有性繁殖即種子繁殖。3-4月份在室內播種,用盆裝入培養土並整平壓實,後將催好芽的種子撒播在上面,然後灑上一層細紗或土覆蓋種子,再將播好種的盆浸入水中。保持室溫20-25℃,20天左右即可發芽生根。

無性繁殖在清明節前後,把越冬苗從田或盆中挖出,把土抖掉,用枝剪或快刀將地下莖切成若干塊叢,每叢8-12個莖芽,進行栽種。

栽培方法

露地栽培,選擇水景區適合的位置,在地面上挖穴栽植,株行距30cm左右,如肥沃地(池),當年即可旺盛生長連成片。盆栽,選用無泄漏地水盆,每盆栽8株左右,保持25℃左右溫度及淺水(1-3cm)15天左右即可發芽。在生長發育季節時,應及時清除田中、盆中雜草,初期水淺,中期深水,後期淺水,以促使地下莖越冬芽地形成,提高來年的繁殖係數。

生長期內需施1-2次追肥,冬季要清除枯葉。病蟲害防治,病害為葉斑病,用多菌靈1000倍葉噴霧於葉面均可。蟲害用敵百蟲、敵殺死等1000-1500倍液噴殺均可起到殺蟲的效果。

主要價值

藥用價值

![藨草[藨草]](/img/8/0b1/wZwpmL1YTM2kjM2UzNygzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1czL1AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 藨草[藨草]

藨草[藨草]功能主治:開胃消食;清熱利濕。主飲食積滯;胃納不佳;呃逆飽脹;熱淋;小便不利

需要注意:孕婦及體虛無積滯者慎服。

園林價值

適於盆栽觀賞。

飼用價值

適口性劣等,幼期馬、牛、豬、羊樂食。藨草質地柔軟,產量高。可利用期為6~8月,供青飼。粗老之後纖維多,飼用價值降低。由於生長在水濕地或淺水中,造成收穫和放牧的困難,故未被廣泛套用。全株除刈割飼用外,是造紙和編織(編席、編帽子、編坐墊)的原料。

![藨草[藨草] 藨草[藨草]](/img/c/bb0/nBnauM3X4gTO3EDN4UTOwADO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1kzL3AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)