信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

石窟

四川省

蒲江石窟VI-853

簡介

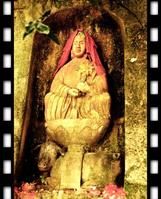

蒲江石窟全國重點文物保護單位,南北朝至清代石窟寺及石刻。主要包括飛仙閣摩崖造像、龍拖灣摩崖造像,分別位於四川省蒲江縣西南10公里處的朝陽湖山崖上和鶴山鎮蒲硯村。飛仙閣摩崖造像、蒲江石窟即二郎灘摩崖造像,沿崖長約200米間有歷代石窟摩崖造像現存87龕,其中唐代68龕、五代1龕、宋代7龕、明代1龕、清代10龕。有佛、菩薩、天王、力士、金剛、夜叉、飛天等五百五十多軀造像。佛像最大者高6米,最小者30厘米,刻工精細、線條流暢,神態各異。還有一尊高2.5米、長3.5米的大石獅,16通碑刻題記。附近有傳為西漢文帝時莫公將軍舍官隱居地,後人為紀念他而建的飛仙閣,北宋稱莫佛院,南宋僧文意撰《飛仙洞跋》,改今名。附近還有水龍洞、旱龍洞、仙人洞等。龍拖灣在古佛山西麓,有南北朝至唐宋造像10龕80尊。還有十六國時期西涼嘉興元年(417年)題碑文。 飛仙閣摩崖造像

飛仙閣摩崖造像飛仙閣摩崖造像位於蒲江縣西南朝陽湖鎮二郎潭兩岸山崖上,共92龕,造像777尊。其中北岸87龕,南岸5龕。最早造像為唐永昌元年(公元689年),唐代造像64龕491尊,主要有唐永昌元年(689年)所造瑞像龕、釋迦、三世佛、華嚴三聖、彌勒、觀音、千手觀音、如意輪觀音、地藏、天龍八部、胡人天王。五代造像17龕256尊,有一佛六菩薩、西方淨土變等。清代造像11龕30尊,有南海觀音、訶梨帝母等。龕形多為長方形,最大的造像為大佛坪8號龕,龕內雕高達6米的唐代彌勒佛。

飛仙閣摩崖造像分布於西南絲綢之路古道上,以唐代為主,造像形態各異,形象生動,栩栩如生。題材豐富,具有很高的歷史、藝術、科學價值。尤其是瑞像龕,是四川省年代最早的菩提瑞像。

龍拖灣摩崖造像位於蒲江縣鶴山鎮蒲硯村古佛山,主要分布於龍拖灣、庵子岩、土地嘴、石馬庵4處相鄰的地點。龍拖灣在古佛山西麓,有南北朝至唐、宋造像10龕80尊,主要有西涼嘉興元年(417年)摩崖題名碑1通、唐代觀音像、釋迦像、宋代釋迦像。庵子岩在古佛山東麓,明代造像3龕34尊,為西方三聖,有明成化、嘉靖題記。土地嘴造像在庵子岩東北500米,唐代造像13龕,263尊。有千佛、彌勒佛、釋迦佛、唐天寶題記。石馬庵造像在庵子岩東1000米,造像共9龕91尊,其中唐代5龕81尊,千佛、釋迦佛等,有唐會昌、大中、鹹通、大順等題記。清代造像4龕10尊,主尊分別為牛王菩薩、訶梨帝母、二郎神。

龍拖灣摩崖造像,從南北朝到唐、宋、明、清各個時代造像都有,具有較高的歷史、宗教和藝術價值。

胡人雕塑

研究古代文化交流的重要文物飛仙閣是一個有2000多年歷史的古蹟。相傳漢文帝時,一個名叫莫公的將軍遠征雲南,凱旋後駐軍於此,見這裡山清水秀,便留下來隱居潛修,後騎仙鶴白日飛天而去。後人建閣塑像祭祀他,此閣便稱為飛仙閣。飛仙閣有一處大規模的唐、五代至清代的摩崖造像群,在這些摩崖造像中,還有幾尊胡人雕塑,體現出了胡人在南絲綢之路的經濟、文化交流上的作用,對研究古代中外文化和藝術交流來說是重要文物。

飛仙閣9號龕,有釋迦牟尼座椅飾金翅鳥、童子騎獸王像,雕刻精細。壁上高浮雕印度佛教護法神天龍八部,則充分表現了古代中國與印度的文化、藝術交流,具有很高的歷史、藝術、科學價值,並載入《中國美術全集》、美國《亞洲藝術檔案》。飛仙閣55號龕,以地藏王為尊,為武則天時期所造,獨特罕見。而飛仙閣60號龕的瑞像是唐代專門派人到印度臨摹回來的,該瑞像龕是四川省年代最早的菩提像,對於研究瑞像在中國的流傳有著重要的作用。

組成

飛仙閣摩崖造像飛仙閣摩崖造像位於蒲江縣西南朝陽湖鎮二郎潭兩岸山崖上,共92龕,造像777尊。其中北岸87龕,南岸5龕。最早造像為唐永昌元年(公元689年),唐代造像64龕491尊,主要有唐永昌元年(689年)所造瑞像龕、釋迦、三世佛、華嚴三聖、彌勒、觀音、千手觀音、如意輪觀音、地藏、天龍八部、胡人天王。五代造像17龕256尊,有一佛六菩薩、西方淨土變等。清代造像11龕30尊,有南海觀音、訶梨帝母等。龕形多為長方形,最大的造像為大佛坪8號龕,龕內雕高達6米的唐代彌勒佛。飛仙閣摩崖造像分布於西南絲綢之路古道上,以唐代為主,造像形態各異,形象生動,栩栩如生。題材豐富,具有很高的歷史、藝術、科學價值。尤其是瑞像龕,是四川省年代最早的菩提瑞像。

龍拖灣摩崖造像

龍拖灣摩崖造像

龍拖灣摩崖造像