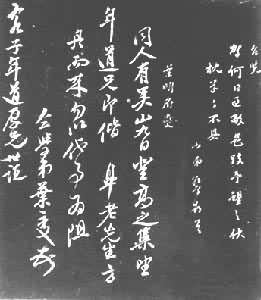

葉燮(1627~1703)

正文

清代詩論家。字星期,號己畦。嘉興(今屬浙江)人。因晚年定居江蘇吳江之橫山,世稱橫山先生。康熙九年(1670)進士,選為寶應知縣。不久因鯁直不附上官意,被藉故落職,後縱游海內名勝,寓佛寺中誦經撰述。主要著作為詩論專著《原詩》,此外尚有講星土之學的《江南星野辨》和詩文集《己畦集》。《原詩》原附刊《己畦集》中,分內外兩篇,每篇分上下兩卷,共4卷。後收入《昭代叢書》和《清詩話》中,合為 1卷。人民文學出版社1979年出新校注本(與《一瓢詩話》、《說詩晬語》合刊),以《清詩話》本為底本,校以《己畦集》本,仍分4卷;內篇上下分卷,據文意略有調整。內篇為詩歌原理,其中上卷論源流正變,即詩的發展;下卷論法度能事,即詩的創作。外篇為詩歌批評,主要論工拙美惡。《己畦集》中尚有《與友人論文書》等文學論文,宗旨與《原詩》略同,內容亦不出以上三個方面。

關於詩的源流正變,葉燮認為:“源流、本末、正變、盛衰,互為循環”,“未有一日不相續相禪而或息者也”。但“變之中有不變者在”:本於六經之道,合乎溫柔敦厚之旨,雅而不可涉於俗,這些是不能變的。所以體現這些原則的最高典範《詩經》與杜甫詩也是“長盛於千古,不能衰、不可衰”的。因此,葉燮既主張文學的進化,說“物之踵事增華,以漸而進,以至於極”,“乾坤一日不息,則人之智慧心思必無盡與窮之日”;又反對文學的質變,斥罵“叛於道、戾於經”者為“反古之愚賤”。出於這種觀點,他要求作詩者這樣處理繼承與革新的關係:先學習古人,“痛去其自己本來面目”;久之,“又能去古人之面目”,而“卓然自命”。

葉燮(1627~1703)

葉燮(1627~1703)關於詩的工拙美惡,葉燮提出:“當爭是非,不當爭工拙”,“未有是而不工者,未有非而不拙者,是非明則工拙定。”但他之所謂“是”,又以“適於道”為最高標準。由此出發,他重質輕文,說體格、聲調等等僅是詩的“文”,必有“詩之才調、詩之胸懷、詩之見解以為其質”,故學詩者“必先從事于格物,而以識充其才,則質具而骨立”;重自然而輕人工,認為“自然之理不論工拙,隨在而有,不斧不鑿”,起、止“皆有不得不然者”;反對片面追求“陳熟”或者“生新”,認為二者均屬“無本”,指出陳熟、生新以及大小、香臭、深淺、明暗等等“對待之兩端”,均“各有美有惡,非美惡有所偏於一”,若能“抒寫胸襟,發揮景物,境皆獨得,意自天成,能令人永言三嘆,尋味不窮,忘其為熟,轉益見新,無適不可也”。

葉燮的詩論具有明顯的樸素唯物主義傾向以及辯證法思想,他實際上試圖把文學創作建立在反映論的基礎上,並試圖解決繼承與革新的關係問題。但他未能把一般哲學原則融入詩的特殊規律中去,所以有的觀點不夠貼切,如以“在我”的才、膽、識、力反映“在物”的理、事、情之論。同時他又堅持正統儒家立場,所以仍以合於六經之道為文學的最高原則,且最終倒向了以理攝物的客觀唯心主義和否定破舊立新的折衷主義。他的這種世界觀和方法論在清代學者中具有一定的代表性。

葉燮的詩論原為糾正明代前、後七子和公安派這兩種對立傾向而發。因此在破除正統封建觀念、促進文學質的革新方面雖嫌不足,但在總結歷史經驗、幫助正統文學繼續延展方面卻頗多可取見解,尤以對前、後七子拘泥體格、聲調的批判最為精彩。他的《原詩》也以理論的創造性和系統性居於清代眾多詩論專著之上。

葉燮的詩論對沈德潛、薛雪有一定影響,但沈、薛均未能進一步發揮葉燮的進步觀點,沈德潛則反而發展了葉燮的落後觀點,實際上已另立宗旨,別為一派。