概況

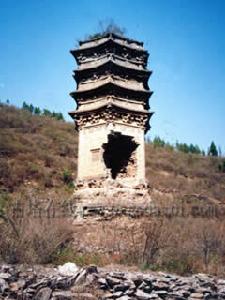

萬壽塔位於青浦鎮南,俗稱南門塔,建於清乾隆八年(1743年)。萬壽塔建在青浦南門外大盈浦內的漲濯上。《上海文物博物館志》等資料載:萬壽塔磚木結構的方塔,7層四面,現高24.53米(塔底文保碑的背面介紹說高32.9米。應是修繕後),邊長4.35米。塔院占地面積1342平方米,總建築面積255.9平方米。塔成之後,附近又建殿、堂、廡等,占地30餘畝,稱萬壽塔院。 汪德馨《塔院記》載:“其士大夫與里之父老子弟輸金錢,仿浮圖象教,巋然建瓴級於南門之外,丹黃璀璨,上聳雲霄。 萬壽塔

萬壽塔設計構造

萬壽塔為八角十三層密檐式磚塔,高五十餘米,塔基為雙層須彌座,上面有許多小龕,龕內刻有佛禮故事,及山川、流水、松柏、祥雲、佛塔、寺廟、神獸、人物等等,栩栩如生。 萬壽塔

萬壽塔歷史

萬壽古塔悄然無語地矗立在那裡已有幾百年之久。見過它的人無不讚嘆古塔的秀美,可是對於它的歷史卻鮮有人知。人們甚至不知道它的稱謂,它建於何時,它又因何矗立在這裡。附近居民因古塔靈秀可愛,就傳說它叫“玲瓏塔”。 萬壽塔

萬壽塔 萬壽塔

萬壽塔保護狀況

萬佛塔歷900多年的風雨侵蝕、地震戰火,至今仍保存完好,除其塔基牢固,結構謹嚴外,歷代不斷維修也是重要原因,特別是新中國成立後,進行了系統的修繕和管理。1953成立了文物保管所,

萬壽塔

萬壽塔![萬壽塔[上海] 萬壽塔[上海]](/img/d/79c/nBnauM3X2YTMwkjM0YTO4ADO0QTM5czMxYzMzQTNwAzMwIzL2kzLzEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)