簡介

萊頓弗羅斯特現象(Leidenfrost Phenomenon):液體不會潤濕炙熱的表面,而僅僅在其上形成一個蒸汽層的現象,由科學家萊頓弗羅斯特在1756年發現。

1756年有一位名叫萊頓弗洛斯特的科學家在一把燒的通紅的鐵勺上滴上一滴水珠,水珠竟然懸浮起來並持續30秒,萊頓弗羅斯特效應水滴能夠懸浮起來的原因在於,接觸炙熱的鐵勺後,水滴底部立即形成一層水蒸汽,把水珠與鐵勺隔開,就使得水滴懸浮起來,懸浮起來的水滴暫時不能吸收更多的熱量,減慢了汽化速度,因此懸浮可以持續30秒,這就是萊頓弗羅斯特效應。

此現象說明當液體遭遇極度炙熱時就將化作一層絕緣的氣態防護層。當你用濕手指掐滅蠟燭時正是依靠著這層蒸汽層的保護。只要有充分的條件,人人都可做到這點(就如同有了防火牆一般),然而只有很少的人可以對火免疫。

現象

把水滴落在滾燙的鐵板上,假若鐵板的溫度僅高於水的沸點(100°C),水會發出嘶嘶聲並迅速沸騰。但當鐵板到達萊頓弗羅斯特點(Leidenfrostpoint)時,水便會產生萊頓弗羅斯特現象。水珠會在鐵板四處滾動,並緩慢地逐漸蒸發,反而令水珠可以存在更久。在萊頓弗羅斯特現象下,水珠中跟鐵板接觸的部分會迅速沸騰形成水蒸氣,與此同時水珠尚保持液體的狀態,由於水蒸氣的傳熱比液體水慢得多,蒸氣層阻隔水直接接觸滾燙鐵板並大大降低水滴沸騰的速度。

水會隨著水中含有的雜質、滾燙物件的材質、水的溫度(由於姆潘巴現象,冷水可能比熱水更易蒸發)等而改變,粗略量度下水在平底鍋的萊頓弗羅斯特點為約193°C。

廚師在預熱鍋子時,只要落下幾滴水看會否形成水珠,便可得知鍋子是否夠熱。在傳統的過火儀式,參加者會先沾濕雙腳,由於萊頓弗羅斯特現象令水不會快速升溫,使得熱不容易傳到人們的腳,即使人們走在火堆之上,只要不長時間接觸炭火,也不易被燒得火紅的炭火燙傷。另外,依照萊頓弗羅斯特現象的原理,液態氮會在手上迅速沸騰並形成隔熱層,防止手凍傷,因此便可徒手觸摸液態氮。《流言終結者》(MythBusters)亦曾在節目中利用萊頓弗羅斯特現象,嘗試把手沾濕後放進燒熔的鉛里。

理論

公式

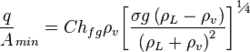

公式1756年,萊頓弗羅斯特觀察到,當熱燙表面上的小水滴四處跳動時,水滴的蒸發速度緩慢。隨著表面溫度再度提高,熱輻射的效應會變得比熱傳導更為顯著,因此這時再提高溫度,熱流會上升。一水平表面之熱流最低點可由Zuber'sequation推導而來。其數值是由飽和溫度所決定。其中C為Zuber常數,於適當的壓力之下大部分的液體C值約為0.09。

套用

科諾瓦洛夫接受挑戰

科諾瓦洛夫接受挑戰 2014年,旨在關注漸凍人症(ALS)的“冰桶挑戰”活動風靡全球,吸引了世界各地不少知名人士參與。看著視頻中挑戰者被一桶桶冰水迎頭澆下,即使作為旁觀者仿佛也能感受到那種徹骨奇寒。然而,這項挑戰對於常年居住在寒冷地域的俄羅斯居民來說卻似乎是“小兒科”了,近日就有一名來自“戰鬥民族”的科學家進行了一次“冰桶挑戰”的升級版——“液氮挑戰”。

克拉斯諾雅茨克州34歲的AntonKonovalov在一家生產液氮的化工廠工作。在他近日上傳的一段視頻中,他用一桶液氮迎頭澆下,這種液體的溫度只有零下195度。

為驗證桶內液體的真實性,Konovalov還將一根樹枝伸進桶中,可以看到,樹枝立刻被冰封,並很輕易地在他手中被碾成了碎片。

然而被如此寒冷液體澆下後,Konovalov卻只是搖了搖頭,雖然很冷,但完好無損。為確認他確實安然無恙,他的朋友們還上前觸碰他的臉頰,可以看到Konovalov的皮膚依然是柔軟的,而後者卻對著鏡頭哈哈大笑。