基本資料

中文名稱菱鰭烏賊拉丁名稱Thysanoteuthisrhombus

拉丁門名Mollusca

拉丁綱名Coleoidea

拉丁目名Teuthoidea

拉丁科名Thysanoteuthidae

拉丁屬名Thysanoteuthis

分布類型海水

形態特徵

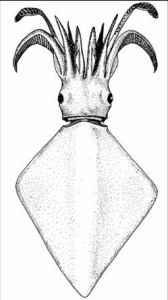

幼年期與成體形態已甚相近。胴部狹圓錐形,胴長約為胴寬的4倍,體表色素斑細密。肉鰭厚而發達,全包胴部全緣,每鰭略呈三角形,兩鰭相接呈縱菱形。無柄腕中

菱鰭烏賊

菱鰭烏賊以第3對腕最長,約為其他腕的2倍,第1、2、4對腕長度相近,腕式為3〉2〉4〉1,第3對腕側膜發達,寬度約為腕寬的2倍,膜上有許多橫肋,第1、2對腕側膜寬度與腕寬相近,第4對腕側膜不明顯,腕吸盤2行,角質環具尖齒,雄性左側第4腕莖化;觸腕穗略膨大,吸盤4行,角質環具尖齒,觸腕柄具2行稀疏的吸盤,交錯排列。內殼角質,略呈寬劍形,中軸粗長,其劍身稍短於中軸,內面凹人。生活時,體色紅,甚鮮艷;浸制後,紅色素淡退,但胴背中央仍留有一條明顯的暗紅色帶,已知成體的最大胴長為800毫米。稚仔的形態與成體迥異,胴部袋形,體表滿布色素斑,較大,略呈圓形,頭部背面的色素斑更大,僅3、4個。肉鰭小,位於胴部後端或後部,隨生長而增大,1同長18毫米的個體,其肉鰭已包被胴部全緣的百分之八十。胴長4、5毫米的個體,第3對腕側膜還很狹窄,僅及腕寬的五分之一,胴長久10毫米的個體,第3對腕側膜的寬度已與腕寬相近。

產地分布

南海,日本群島南、北部和西南部,小笠原群島,馬來群島,印度洋,南非,馬德拉群島,地中海,波多黎各島海域。

生活習性

大洋性種類,但定時隨暖流和季風向沿海島嶼附近洄游,有成對(性別不定)或一、二十個一起汩洄游的習性,不成大群,夜間活躍,趨光性強,常遊動於表層,小個體有躍出水面的記錄,大個體則常擱淺于海灘上。產浮性卵,卵包於膠質卵鞘中,在表層漂流;長的卵鞘可達1.3米,直徑20厘米,卵"帶"呈彈簧狀螺鏇排列(鈴木等,1979)。大個體為中上層大型魚類的食餌,據VossandErdmam(1959)報導,在一條重約172公斤的藍槍魚(Makairamazara)的胃中發現一個全長約1米,重約10公斤的菱鰭烏賊。

軟體動物門(三)

| 軟體動物門是僅次於節肢動物的第二大門類。身體柔軟不分節,一般可分為頭、足、內臟團和外套膜四部分。具口的頭部位於身體前端。除雙殼類外,其他各類軟體動物口腔內有顎片和舌齒。 |