信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古建築

湖北省

荊州三觀VI-661

簡介

荊州三觀位於湖北省荊州市荊州區江陵古城內。荊州古城三觀包括元妙觀、開元觀和太暉觀。城內的元妙觀始建於唐貞觀九年(635年), .

.承載獨特道教文化的“荊州三觀”

據傳,道教鼻祖老子,曾在荊州一帶生活、著書、傳道數十年,奠定了荊州道教文化基礎。千百年來這裡修建了不少道觀。反映荊州獨特道教文化的建於唐朝的玄妙觀、開元觀、明朝的太暉觀就是其中的突出代表。2006年6月,荊州三觀作為古建築,被公布為第六批全國重點文物保護單位。在歷史長河中,它們的“待遇”如何?它們記載了怎樣的不為人知的傳奇故事?

玄妙觀與“九老仙都宮記”碑

太暉觀

太暉觀這座古觀始建於唐開元年間,踞今已有一千多年的歷史,由於歷代屢遭水患和戰亂的毀壞,如今的玄妙觀只剩下三重殿:前為玉皇閣,中為三天門,後為置於崇台之上的玄武閣(又名紫皇寶殿)。據觀中現任主持李師傅介紹,這三重殿均為明代萬曆年間重建。

太暉觀

太暉觀玉皇閣前,豎立著一塊大石碑,李師傅介紹到:“這就是‘九老仙都宮記’碑。立於元順帝至正三年,是江漢平原所能見到的最早的碑刻。”

走近這塊莊嚴而又令人遐想的古碑時,卻發現歲月早已磨滅了它昔日的色澤,取而代之的是風雨洗禮後的痕跡,模糊的字跡,殘缺的古石……在李師傅的講解中才了解到,“九老仙都宮記”碑上記載了當時的玄妙觀主持道人唐洞雲被元順帝封為八仙之後的第九仙的相關事宜,而碑文則為元代著名學士歐陽元撰寫、書法大家危素手書,其史料及藝術價值彌足珍貴。

九老仙唐洞云何許人也?據《江陵縣誌》記載,元朝時道教盛行,玄妙觀在元代最為興盛,當時,著名的道教法師唐洞雲(道號元靜真人)任玄妙觀主持。他廣集資財,擴建殿宇,塑造神像,增修了配殿、膳食房、僧人房和香客房等附屬建築,使玄妙觀規模不斷擴大,香火鼎盛。元朝皇帝曾先後授予唐洞雲誠明中正玄靜法師、第九仙等尊號,並將玄妙觀賜名為“九老仙都宮”。

玄妙觀建成後,倍受歷代帝王青睞,觀名因此被多次改變。從宋真宗時的“天慶觀”,元成宗時的“玄妙觀”,到元順帝時的“九老仙都宮”再到清代為避清聖祖康熙帝玄燁之諱又改名為“元妙觀”……這些名字記載著玄妙觀的歷史與興衰。

開元觀與荊州博物館

開元觀,一座極具傳奇色彩又匯集歷史文化的古老建築。曾經,這裡有遠近聞名的“黑虎望金鐘”的稀世文物以及“玉兔竄竹林”的美麗傳說,然而上個世紀初那場席捲中國大陸的血風腥雨,打破了開元觀1200多年的寧靜。據記載,1958年,以開元觀舊址為基礎,闢建了荊州博物館,博物館完好的保存了開元觀的古建築和文物。

太暉觀

太暉觀如今的“開元觀”已與“玄妙觀”、“太暉觀”被列為全國重點文物保護單位。

開元觀有大量的優秀民間傳說。其中的“玉兔竄竹林”流傳廣泛,為荊州人所津津樂道。傳說,開元觀修起,祖師殿供奉祖師爺後,神奇的雕刻匠在祖師爺面前、信士弟子跪拜的地方,花了七七四十九天時間,在一塊漢白玉上精雕了一幅“玉兔竄竹林”的美麗圖案。當“玉兔竄竹林”鋪在殿里的時候,整個大殿突然生輝,光彩異常。若干年後,圖案里的精美玉兔,享受了人間香火,接受了信士弟子們的朝拜,它漸漸地產生了靈性,成了一隻玲瓏乖巧、活潑可愛的白色玉兔,常常從畫面的竹林中竄了出來,從而在祖師爺的殿堂上跳上跳下,在天門台上跑前跑後;在天門台旁竹林里竄來竄去;在天台以東的水井中出出進進。上至道長,下至弟子,還有數不清的香客都幸運地看到過,人們都感到無限歡樂,誰都想多看幾眼,誰都把它當成神仙對待。就這樣相伴著觀內的一代一代的道長,一代一代的弟子,過了一年一年又一年,直到日本侵略中國,戰火蔓延到荊州,日本兵衝進了開元觀,敲缺了“玉兔竄竹林”的漢白玉雕畫,從此玲瓏乖巧的白玉兔失去了靈性,再也見不到它在觀內活動的身影了。

站在古道觀前,看著歷經歲月洗涮的古蹟,給人迥然不同的感受,一片參天古木包圍在四周,流露出平和寂靜的氣氛。這裡雖然少了拜神求佛的香客,但卻多了幾分古樸的應有的莊嚴。

開元觀坐北朝南,現存有三重殿,前為雷祖殿、中為三清殿、後為祖師殿。現在,開元觀記憶體建築為明清兩代重建。

相傳,開元觀內埋有唐代斷碑,為此,宋代詩人查藻曾寫下“斷碑最古開元時,上有模糊五千字”的詩句。

觀內尚存元代和明代碑刻,以及大鐘、香爐等文物。雷祖殿旁陳列的特大型馬槽和大鐵鍋傳說為關羽和曹操所用。

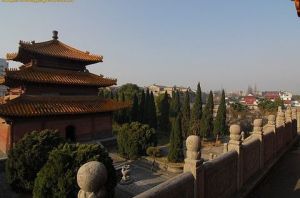

太暉觀與湘獻王

荊州自古為兵家必爭之地,據記載,朱元璋有兩個兒子先後在此坐藩。先到荊州的是湘獻王朱柏。600多年前,發生在這裡的“湘獻王越規建王宮,溪峨山自焚示清白”留下了“太暉觀”這一具有歷史價值的古道觀。太暉觀位於荊州市荊州城西門外的太暉山上。為荊州最大的道觀,遠近聞名,有“小金頂”、“賽武當”之稱。太暉觀與別的廟宇道觀不同,修得像座皇宮。因此有“江南小故宮”之美譽。

沿著太暉觀的傳說,重返六百多年前那個藩王鬥爭、兵荒馬亂的歲月。

傳說,明太祖朱元璋的第十二個兒子朱柏,自幼聰穎。7歲時受封為湘王,14歲就藩荊州府,26歲便作為副元帥,和主帥楚昭王朱楨一起,奉朱元璋詔命,率兵數十萬征伐南方“古州蠻叛”,立下了赫赫戰功。

.

.朱元璋死後,朱柏集廣東、廣西、湖南、湖北四省財力,在荊州城西門外開始修建湘王宮。王宮規模宏大,採用了蟠龍石柱等裝飾。這都超過了當時的等級規定。所以數年以後,在王宮即將竣工的時候,有人向皇上告發了朱伯,說他在封地私造金鑾寶殿,有謀反之心。當時惠帝剛繼位不久,便派兵來荊州欲將朱柏逮捕入京問罪。朱柏又氣又急,急忙派人從安陸府搬來一尊祖師銅像供奉於殿中,並將王宮改為道觀,取名曰“太暉觀”。但是,朝延並不因此而寬恕他。朱柏無計可施,只得帶著全家人於附近的溪峨山中自焚而亡。後葬於太暉觀附近。湘王死後,皇上才曉得他並無造反之心,於是派人造了一座“湘王墓”,讓湘王日日夜夜伴守著太暉觀。因諡號為“獻”,故又被稱為湘獻王。據介紹,墓室結構奇特别致,建築工藝精湛,與太暉觀交相映襯,共同構成湘獻王地上地下兩個王宮。

湘王朱柏究竟是否有謀反之心,已經難以斷言。然而,他被迫進行的改王宮為道觀之舉,在無意之宮增加了這座古建築的文化價值。荊州歷代藩王的王宮均已蕩然無存,而太暉觀仍得以留存至今,就是一個證明。

據記載,當時太暉觀規宏大,雄偉壯觀。繼湘王以後,明遼王、惠王以及清順治、康熙、乾隆都曾對其加以修繕。明崇禎八年還曾進行過重修。據清乾隆《江陵縣誌》記載,其時,太暉觀有主殿五重,故有“遍數珠宮,獨此雄甲荊楚”之譽。

民間又有另一種傳說,從前有一個窮秀才,生活窮困潦倒,但是卻是個大孝子。有一年,老母病了,他尋醫途中恰好路過太暉觀,就進廟求菩薩保佑老母,看到這裡的廟已經破敗,就在此許願發誓要修廟。菩薩果真顯靈了,他老母的病一下子好了,於是他變賣了田地,開始修廟,廟修好了他更窮了,為了維持家計,他開始替人家寫書信。後來,老母死了,他又賣掉了祖屋。這樣勉強維持了一段時間,又吃光了,於是他在胸前掛了一個盆上街要飯。一個熟人撞見了說:“你心地那么善良,還修了座廟,怎么就淪落到這種地步,真是好心沒好報啊。”話音剛落,突然天空烏雲四起,頓時電閃雷鳴,於是,窮秀才趕緊往回跑,結果被雷劈死了,屍身蕩然無存,只剩下了半截手指頭。人家說他與太暉觀有淵源,有人就將這半截指頭送到廟裡,一個老道士看出了其中的玄機,就用香油將半截手指泡了起來。一晃眼十八年過去了,另一個秀才考取了狀元打馬遊街時,進太暉觀拜神,磕頭時,老道士一看,這秀才的手上剛好缺了半截指頭,就說到:“你天生奇才,福氣非淺,就是有一點缺陷”只見老道士將那半截指頭輕輕往狀元手上一按,手指馬上就上去了。從此,人們每逢重陽節便會打著萬名傘來這裡朝拜,視太暉觀為“荊楚福地,太暉仙地”。

太暉觀的傳說各種各樣,這些我們無從考證,然而太暉觀600多年的風雨見證著它的榮耀與辛酸。

.

.由於種種原因,太暉觀在不同歷史時期遭受過不同程度的破壞。現在,太暉觀存建築有:朝聖門、祖師殿,財神殿、三宮殿、靈霄寶殿、文昌殿、藥王殿、娘娘殿。

殿里的韓道長和楊道長介紹到,原來這裡是銅瓦鐵脊,文革的時候讓人扒光了大煉鋼鐵了。現在只剩下大脊兩端靠近龍吻的一塊是鐵的,一邊一塊。從底下看,頗有些銹跡。

祖師殿是保存最為完整的古建築,它建在條石砌成的高台上,台高八米。600多年的石階梯,在訴說著歷史的滄桑。

登朝聖門,狹窄的三十二級石階梯讓人有一種搖搖欲墜的感覺,階梯兩旁有青石欄桿,欄板上雕刻著形態各異妙趣橫生人物故事圖案。

走進祖師殿內,一派莊嚴神聖。青煙裊裊,散發的輕香縈繞在殿內。楊道長介紹到,這祖師殿就是文物,就是歷史,殿里從來不生蜘蛛網。祖師殿四周,設有兩米多高的圍牆,圍牆上鑲嵌大小五百靈官,千姿百態。大殿原蓋銅瓦,有“小金頂”之稱。殿堂廊宇四周,豎有十二根青石廊柱,其中正面四根與背面二根都雕蟠龍。

起身離開太暉觀時,巧逢道士們做法事。況且況且況況且,打擊樂配合得相當和諧。五個道長披著紅色道袍,打擊節奏、唱鏇律、有和聲、配合默契,且隨時有即興成分。最右邊的一個道長一個人打大鼓、敲罄、鑔和鈴,拍子全是兩拍,並加入了不少切分節奏。身臨其境,傾聽名不虛傳且獨具韻味的道教音樂讓人心曠而神怡。

後記:“荊州三觀”沉澱並記載了許多歷史與文化,為傳承道教文化奠定了基礎,而它們本身建築的藝術價值也無一不體現古代勞動人民的智慧與勤勞。