台灣無我茶會

1989年創辦

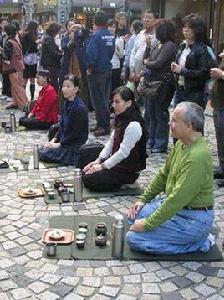

“無我茶會”是中國台灣當代茶思想所研發的茶會形式之一。1989年在台北由蔡榮章先生創辦,如今已發展成在中、日、韓、新、美國等地舉辦的茶文化活動,而且每兩年在一個地區舉辦大型的國際無我茶會。1994年以前先是以“無我茶會推廣委員會”的名義在各地推廣;1994年8月7日成立“無我茶會推廣協會” ,以“發揚茶道精神、促進國際茶文化交流、推廣茶業發展、增進家庭倫理關係,促進社會和諧美好”為本會宗旨。 本會設理事長一人,二年一任,習慣上不連任,並有理事會推動會務,監事會監督會務,會員大會為最高權力單位,於各地設定指導老師、茶道老師與茶道教室,作為推動無我茶會與相關茶學的組織。

無我含義

“無我”原為佛教語,謂世界上不存在實體的自我。提倡“無我”即要消滅人們的一切妄想,達到清淨的境界。“無我”也可作“忘我”、“無私”解釋,茶會以“無我”命名,意在達到“德行修養至善”.提倡和平友好,以茶會友。無我茶會程式為:按照約定抽籤主座,不分尊卑。一律席地而坐,圍成一圈,自帶茶具、茶葉、熱水,人人泡茶,人人奉茶。每人泡茶四杯,各自向左邊的三位茶侶各奉一杯,自留一杯,同時自己也得到右邊茶侶4人的奉茶。這樣各人喝4懷,人家都能品嘗到各種茶的風味。連泡3次,然後各自收拾茶具,散會。茶會進行期間禁止講話,一切舉動相互配合默契。開始之前,可以相互聯誼,留影紀念,互相觀摩茶具、茶葉,盡情欣賞不同的風韻。

主要工作項目

如下:

1. 每兩年主辦或參加一次國際無我茶會,國際無我茶會由本會發起,活動內容為:

· 無我茶會。

· 各地區茶道表演。

· 論文發表。

· 參觀主辦地區茶藝(業)界。

2. 每兩年舉辦一次大型之無我茶會,通常於母親節、中秋節舉辦,以提倡傳統倫理精神、增進人倫關係。此外,並經常主辦或協辦相關單位舉辦之無我茶會。

3. 不定期舉辦無我茶會研習營,培訓指導老師及茶道老師教學研討會,提升教學品質。

4. 不定期舉辦無我茶會茶道教室觀摩,評鑑教室資格,輔導成立茶道教室。

5. 茶道老師資培訓計畫:如學校教師寒暑假之茶道研習營,期能將茶道教育落實於學校教育。

6. 編撰、出版“茶學基本教材”如:

· 制茶與識茶。

· 泡茶原理與小壺茶法。

· 蓋碗茶。

· 陶瓷與茶器。

· 茶文化概論。

· 無我茶會180條。

7. 舉辦茶道表演、專題演講、政府主辦之文藝季茶文化節目、兩岸茶文化研討會等相關活動。

主旨精神

“無我茶會”是試圖通過茶,通過“為別人泡茶,別人為你泡茶”這樣一種看似簡單的形式,使人們步入“清靜”的境地。“無我茶會”的宗旨是“無尊卑之分”、“無報償之心”、“無好惡之心”、“無地域流派之分”。

1. 無尊卑之分因座位是抽籤決定,不設貴賓席、觀禮席,但可以有圍觀的朋友,表現出無尊卑之分的精神。而且席地而坐,不但簡便,亦沒有桌椅的阻隔,縮短了人與人之間的距離,使之更為坦然親切。

2. 無報償之心每人奉茶給左邊(或右邊)的茶侶,但喝到的茶卻來自右邊(或左邊),自己要奉茶給誰喝,或接受誰的茶,事先均不知道,也無法從自己所奉茶的人中獲得回饋,這就是無所為的奉茶法,目的在培養人們應“放淡報償之心”。

3. 無好惡之心每人自行攜帶茶葉,種類不拘,因茶為自備,每一個人所喝到的茶可能都不一樣,如此就可以品茗、欣賞到不同的茶,而無好惡之分,希望大家以一種超然的心情品嘗每人帶來的茶葉。

4. 無流派與地域之分茶會中的茶具和泡茶方式皆不受拘束,但以“簡便”為原則,祛除多餘的形式規範,才有足夠的心情與時間享受茶會的意境,且不易流為器物的競賽。

5. 求精進之心“將茶泡好”是茶道的基本精神,故事先要有足夠的練習,否則不論是將自己或別人所奉之茶泡壞了,都會造成別人或自己的困擾,而從品茗不同茶中,可以讓自己檢討自己泡得如何,而保持精進之心。如遇到泡壞了的茶,只好以寬容的心接納。

6. 遵守公共約定茶會之前,主辦人員會發給每人一張“公告事項”,說明茶會進行的程式與時間。而茶會進行期間沒有指揮與司儀,大家依事先排定的程式進行。

7. 培養團體默契,體現團體律動每個人將自己所帶來的泡茶器具,各自就定位後,就各自的泡起茶來,只見大家默默的泡茶、傳遞,未見有人交談。奉茶時不要說“請喝茶”,被奉茶者也不需說“謝謝”,但鞠躬致意、感謝之心依然需要,如此不但表現出茶道中的空寂境界,且在禁聲中培養泡茶速度的團體默契,表現出自然協調之美。

茶會問答

1. 何謂無我茶會?

無我茶會是一種茶會的形式,人人自備茶具、茶葉圍成一圈泡茶。如果規定每人泡茶四杯,那就把三杯奉給左邊三位茶侶“也可規定奉給左邊第二、第四、第六位茶侶”最後一杯留給自己。如此奉完規定的泡數(如規定泡三道)聆聽一段音樂演奏後(也可省略),收拾茶具結束茶會。

2. 座位如何安排?

座位由抽籤決定,也不設貴賓席、觀禮席,但可以有圍觀的朋友,表現無尊卑之分的精神。席地而坐不但簡便,而且沒有桌椅的阻隔,人與人間更為坦然密切,只是應該準備一塊方便攜帶的坐墊。

3. 單邊奉茶的意義何在?

每人奉茶給左邊“或右邊”的茶侶,但喝到的茶卻來自右邊(或左邊),這是“無所為”的奉茶法目的在訓練人們“放淡報償之心”。

4. 茶葉如何攜帶?

茶葉每人自行攜帶,種類不拘,“也可以事先規定帶哪類茶”。茶葉事先放入壺內,不另備茶罐。由於茶系自備,每人喝到可能是每杯都不一樣的茶,希望大家以超然的心情接納,欣賞之“無好惡之心”。

5. 帶哪類型的茶具以何方法泡茶?

茶具與泡法皆不受拘束,“無地域與流派之分”。但備具有“簡便”的規定,因此如此才有足夠的心情與時間,享受茶會的意境,且不易演化成器物的競賽。

6. 茶泡壞了怎么辦?

一定要專心泡茶,而且事先有足夠的練習,否則茶泡壞了對不起自己,對不起別人,對不起茶,這是無我茶會“求精進之心”的體認。奉過來的茶泡壞了,或是自己要奉給別人的茶泡壞了,都造成自己與別人很大的苦惱,預防之道就是“把茶泡好”這是茶道的基本精神。遇到泡壞了茶,只好以寬容的心接納。

7. 茶會進行間可以說話嗎?

泡茶之前的茶具觀摩與聯誼時間可以走動、交談、拍照留念。開始泡茶後就不可以了。奉茶時不要說請喝茶,被奉茶者也不要說謝謝,但鞠躬感謝的心依然需要,別人前來奉茶時不要中途離席出去奉茶。茶會進行中沒有指揮與司儀,大家依事先排定的程式進行,再加上大家都不說話,也沒有音樂陪襯,不但顯現空寂的境界,且表現團體行動自然協調。在社教功能上還可培養大家遵守公共約定的習慣。

8. 如何求得進度的一致?

茶會之前不但要為沒參加過無我茶會的人舉辦說明會及演練,還要發給每人一張公告事項,說明茶會進行的程式與時間。報到抽籤後還要有對表的動作,動作慢的要快一點,動作超前的要放慢一些。大家都擠在一起奉茶時,不妨先跳到不擠的地方,這些都是無我茶會,培養團體默契的功能。

9. 何謂無我茶會的七大精神?

綜合上面二至八項的特質,可以提煉出無我茶會的七個主要精神。

(1). 座次由抽籤決定,無尊卑之心。

(2). 奉茶至左,飲茶自右,無報償之心。

(3). 以超然心情欣賞每人帶來的茶葉,無好惡之心。

(4). 茶具型式與泡法不拘,無流派之分。

(5). 將茶泡好,求精進之心。

(6). 指揮與司儀,遵守公共約定。

(7). 席間不語,培養團體默契,體現團體律動之美。

10. 必備的茶具是哪些?

(1). 一壺一盅四杯:杯數依需要調整,杯子用“杯套”包起來。“二杯一壺”,“二杯一盅”各用包壺巾包紮妥當,出門前壺內裝入茶葉。(茶具型制可另選定)。

(2). 旅行用熱水瓶:出門前裝入適溫的熱水,(依所泡茶業需要之溫度)。

(3). 奉茶盤:奉茶時所需的拖盤。

(4). 坐墊。

(5). 定時器:茶巾可省略或用手錶,懷紙代替。

(6). 照明燈:限夜晚無我茶會使用。要能站立,且光線往下往旁照射者。

(7). 穿脫方便的鞋子:一雙穿脫方便,不需用手協助的鞋子。

11. 奉茶時杯子如何放置?

以每人泡茶巾前端作為奉茶地方。若泡茶四杯,就奉茶地方,區分為四等分,奉茶給第一位茶侶時,將杯子放在奉茶地方的第一個位子,從奉茶者的右邊算起,奉給第二位茶侶時,將杯子放在第二個位置上。奉給第三位時放在第三個位置上,自己的一杯就放在第四個位置上,第二道以後端茶盅出去奉茶,倒在自己的杯內。

12. 一定是泡四杯奉三道嗎?

不一定,只要事先約定好就可以了。泡幾杯,奉幾道,奉給誰。帶什麼茶,要不要供應茶食,都可以事先約定。

13. 可以奉茶給圍觀的人嗎?

可以,但要事先約定,如果規定泡四杯,奉四道,可以在第二道時,從自己提帶內取出四個小紙杯,每人奉茶給後面圍觀的朋友。第三道恢復原規矩,第四道再度奉給後面圍觀的人這時圍觀的人手中已有杯子只要用茶盅奉茶即可。五百人的無我茶會可以奉茶給二千位參觀的朋友,是活動力很強的一種茶會方式。

14. 席地而坐的方式有何規定?

沒有,只是鼓勵“跪坐”的方式,因為“盤坐”時不易端著杯子站起,而且雙腳太靠近茶具。不習慣跪坐的人初期不會適應,但這種坐姿有益健康,是體育界鼓勵的一種運動。但腳關節受損的人不要勉強,用一張小凳子都是可行的變通方法。

15. 音樂欣賞如何安排?

喝完最後一道茶後靜坐原位,演奏或歌唱的人看大家坐定,開始吹奏或演唱一段曲子,時間最好不要超過五分鐘。演奏或歌唱完畢,待樂音消失後,將自己使用過的杯子擦拭一下,收回自己的杯子,收拾茶具,結束茶會。這樣的安排是將音樂欣賞視為品茗的一部份,所以前後不宜有鼓掌的動作。

西藏酥油茶茶會

概述

茶會。中甸藏語稱“扎禮”,意為請人喝酥油茶聚會。是中旬藏族青年自發舉行的賽歌晚會。 節日或農閒日子,幾個侶伴一同出遊或趕會,就常醞釀出一個茶會。途中遇到中意的集體(自然為異性青年群)就邀請。邀請形式不拘,常以嬉樂開始。邀請一方中的一人想法接近對方中的她(他)的身旁,出其不意地搶去他(她)的頭巾或帽子,然後嘻笑著跑開。被槍者則作出堅決要討還東西的樣子,緊追不捨,跑離人群後,兩人即可協商,約好時間和地點,到時雙方就在既定時間相會,一會兒便開始唱歌,歌聲起處,茶會儀式就開始了。 雙方邊唱邊走,緩緩來到房舍。一路上借物三詠嘆,直唱進家中正屋火塘邊。分賓主坐定後繼續唱和。火塘邊備有糖茶水潤喉。至午夜時分,邀請的一方獻上湯元、米酒供大家吃喝。直至次日晨曦臨空時,方終止而散。

茶會對歌

甘南夏河縣的藏族,每到新春佳節就舉行“斗姆”,意為歌會。這種活動是由出面主辦人準備茶和酒及場地,還要準備木柴,供晚間烤火用。歌會開始時,賓主各一方,成半圓形,另一邊是盛裝的婦女,首先主方男子起來,一手端著酒杯,一手拿著帽子,慢慢地移動著腳步,唱著讚歌,邊唱邊選擇客方的對象,然後請客方接著唱。對方也以同樣的姿態和形式接唱。這樣往返不已,不時還有婦女出場跳舞。 到了晚上就轉為對唱情歌(當地藏語叫“拉依”)。男女分坐。首先男方起來,一手拿著帽子,另一手作某種手勢,邊唱邊走向女方,到他選好的對象面前,用帽子蓋一下女方的頭,這就是請這位婦女接唱,女方不離座位就唱起來了。歌手們對歌時,在場的人們靜靜地聽著,唱完一曲總是發出一陣吆吼聲,喝彩助興。 這種歌會,給藏族青年男女提供了一個正當的社交活動場合

茶會禮儀

會議、茶會,由於出席人數較多,入場也較集中,一般不採用高杯端茶的方法,而是提前將放有茶葉的高杯擺在桌上,在活動開始前,由服務員用暖瓶直接在桌前往杯中倒水。採用這種方法上水的優點是快捷、便利,但要注意防止出現漏倒空杯的情況。服務員倒過水後,要逐杯加以檢查。檢查時,可用於觸摸一下杯子的外壁,如果是熱的,表明已倒過水,如果是涼的,說明漏倒水了,要及時補倒。 續水,一般在活動進行30--40分鐘後進行。如果往小茶杯中續茶水,應將一把茶壺茶,經過濾倒入另一把茶壺,然後再續水。倒續水時瓶口要對準杯口,不要把瓶口提得過高,以免濺出杯外。如不小心把水灑在桌上或茶几上,要及時用小毛巾擦去。不端下茶杯,而接在桌上或茶几上往杯中倒水、續水,是不符合操作規範的。 在往高杯倒水、續水時,如果不便或沒有把握一併將杯子和杯蓋拿在左手上,可把杯蓋翻放在桌上或茶几上,只是端起高杯來倒水。服務員在倒、續完水後要把杯蓋蓋上。注意,切不可把杯蓋扣放在桌面或茶几上,這樣既不衛生,也不禮貌。如發現賓客將杯子放在桌面或茶几上,服務員要立即斟換,用托盤至托上,將杯蓋蓋好。 倒水、續水都應注意按禮賓順序和順時針方向為賓客服務。

南京賞鳥茶會

南京雨花茶園一帶的每天清晨,都會從遠遠近近那些竹樹叢林深處傳來半似天籟,半似地籟的繁音,激越嘹亮,喧歌沸天,儼如“雲門鹹池之奏”,真叫美妙絕倫呢!——這就是來自鳥兒茶會的大合唱之聲。

所謂鳥兒茶會,顧名思義,無非是喝茶賞鳥者們的一種聚會罷。而啜茗賞鳥之聚會,則須講究與之相契的審美環境,古今皆然也。記得鄭板橋對此就有過一番精詣之論。他說啜茗賞鳥之道,莫如在自家的門前屋後,種樹栽竹,使之“扶疏茂密,為鳥國鳥家。將旦時,睡夢初醒,尚輾轉在被,聽一片啁啾,如雲門鹹池之奏;及披衣而起,頮面漱口啜茗,見其揚翬振彩,倏往倏來,目不暇給,固非一籠一羽之樂而已”。在鄭板橋看來,惟有如此啜茗賞鳥,方稱得上是“以天地為囿,江、漢為地,各適其大,斯為大快”這樣一種審美境界。

鄭板橋的這番茶道審美之論,固然善則善矣。不過拿咱們今天的都市生活來說,卻是現實條件所不允許的。試想,那種繞於自家門前屋後的森森竹樹,以及由此而造出的“鳥國鳥家”,哪裡是一般私家獨戶所能從事,所能擁有的呢?因此也就不難理解,何以像雨花茶園這樣的天然勝境,其誘惑力如此之大,以至吸引了周圍幾乎所有遛鳥的人們來此聚會,終於成了鳥兒茶會的佳絕處。

早先我只知道,這般佳絕處僅有一個所在,那就是緊靠雨花茶廠門前的那片雜樹從中。只緣那時我的臨時寓所就在雨花新村,故爾每日拂曉時分,則常到雨花茶園一帶去散步。每每看到那些遛鳥的老倌,頂著晨星,踩著朝露,各自攜帶著籠鳥蹣跚而來:有提著的,有挑著的,也有用腳踏車或小型三輪貨車拖載著的,三三五五從陵園西北門魚貫而入,絡繹走進茶園。待把籠鳥掛好之後,便擇定林間平日坐憩慣了的空隙處,開始他們充滿林野氣息的喝茶聊天,侃侃不已。這真像是地地道道的一方露天茶座呢。只是茶葉、茶具和水,統統是各自帶來的。走近一瞧,才見他們所用的茶器,五花八門的什麼都有:諸如帶蓋的搪瓷缸子,裝過冷飲的塑膠瓶子,也有用紫砂小壺的,也有索性用大粗碗的,而最多的則是形形色色的玻璃罐頭瓶子,或是盛過醬菜的,或是盛過咖啡的,如今用尼龍絲給編上套子,正好做茶杯。但見那個拿大粗碗的,不時倒上半碗泡好的涼茶,咕咚咕咚的,一口氣便喝乾了碗底,儼然北京人喝大碗茶的氣派,許是一時竟顧不上恪守細斟慢啜的金陵傳統茶道罷。如此隨隨便便,無拘無束地喝茶,他們反倒覺得比茶館更自在、更愜意、更痛快呢。

日本茶道的茶會

茶會之前,主人要首先確定主客,即主要的客人,一般為身份較尊貴者,像千利休之於豐臣秀吉。確定了主客之後再確定陪客,這些陪客既要和主客比較熟悉又要和主客有一定的關係。決定客人之後便要開始忙碌的準備茶會了,這期間客人們會來道謝,因為準備工作的繁忙主人只需要在門前接待一下即可。一般茶會的時間為四個小時,太長容易導致客人疲憊,太短又可能無法領會到茶會的真諦。茶會有淡茶會(簡單茶會)和正式茶會兩種,正式茶會還分為“初座”和“后座”兩部分。為了辦好茶會,主人要東奔西跑的選購好茶、好水、茶花、做茶點心及茶食的材料等。茶會之前還要把茶室、茶庭打掃的乾乾淨淨,客人提前到達之後,在茶庭的草棚中坐下來觀賞茶庭並體會主人的用心,然後入茶室就座,這叫“初座”。主人便開始表演添炭技法,因為整個茶會中要添三次炭(正式茶會的炭要用櫻樹木炭),所以這次就稱為“初炭”。之後主人送上茶食,日語為“懷石料理”(據說和尚們坐禪飢餓時將烤熱的石頭揣在懷裡以減少飢餓感,故稱)。用完茶食之後,客人到茶庭休息,此為“中立”。之後再次入茶室,這才是“后座”。后座是茶會的主要部分,在嚴肅的氣氛中,主人為客人點濃茶,然後添炭(後炭)之後再點薄茶。稍後,主人與客人互相道別,茶會到此結束。

茶道茶會

茶道茶會茶會通常有紀錄,紀錄的內容包括與會眾、壁龕裝飾、茶具、飯菜、點心等情況,有時還加入與會眾的談話摘要和紀錄者的評論。這種紀錄叫“會記”。古代有很多著名茶會的會記流傳下來,成為現代珍貴的資料,如《松屋會記》、《天王寺屋會記》、《今井宗久茶道記書拔》、《宗湛日記》等被稱為四大會記。