作品原文

與伏牛長老偈

不算菩提與闡提①,

惟應執著便生迷②。

無端指個清涼地③,

凍殺胡僧雪嶺西④。

注釋譯文

詞語注釋①善提:舊譯為道,新譯為覺。道者通義,通於佛法。覺者覺悟。僧肇注《維摩經》曰:“道之極者,稱日菩提。秦無言以譯之。菩提者,蓋是正覺無相之真智乎。”闡提:一闡提之簡稱,為無成佛之性者。《涅槃經·五》曰:“一闡提者,斷滅一切諸善根本,心不攀緣一切善法。”

②執著:固著於事物而不離也。迷:暗於事理、謬妄顛倒。

③清涼地:佛禪之智慧,能除熱惱,則修行之所稱為清涼地。

④雪嶺:印度之北境有高聳大山,千古頂雪,稱為雪嶺或雪山。釋迦牟尼曾於雪山苦行,修菩薩道。小乘佛教中根本之上部座曾移轉於雪山中,稱雪山部。

捧不管成佛與難成佛,

只要執著便是迷誤。

待修行若定在清涼處,

雪嶺西邊凍殺僧徒。

作品鑑賞

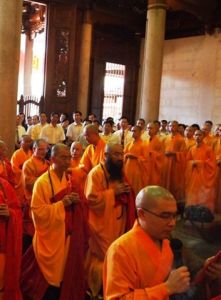

該詩原是表現禪理的偈句,寫得形象生動便成為詩。這首詩以無著口的思想諷刺執著於一定的坐禪修道方式的僧徒。印度佛教中,禪作霄為六度波羅蜜之一,其修禪的方式也有嚴格的規定。修禪之處須在析森林中或石洞中,須結跏趺坐,不動不睡,心攝一處。有將修禪與頭陀行相結合,禪者更須持戒、行苦行。而中國禪宗特別是慧能開創的南宗,對這種方式進行了根本的改變。《壇經》云:“善知識;又見有人教人坐,看心看淨,不動不起,從此置功。迷人不悟,便執成顛,i即有數百般以如此教道者,故知大錯。”南宗禪以為,禪在於悟,無須:坐修的方式,若執著於方式,這種執著自身便是迷誤,因為它偏離了:自性。司空圖的這首偈句便表現了這種思想。菩提與闡提,即有成;佛之智慧與無成佛之善根者,在印度佛教中,有根本的區別。一闡提之人,永遠不能成佛。但是,中國佛教許多宗派特別是禪宗,打破了這種區別,宣揚人人都可成佛。南宗禪以為“菩提般若之智,世人本自有之,即緣心迷,不能自悟”(《壇經》)。區別不在人的根性,而在迷誤。迷有多種,迷於名襉、迷於情慾等,世人易知此等為迷;可是,迷於修道仍是迷誤,世人卻往往不省悟。因釋迦牟尼曾在雪山苦行修道而得成佛,後世便有許多人仿效,推崇雪山苦修。但不知“直心是道場,直心是淨土”,悟得清靜本性是禪的不二法門。心外坐求道,如捕風捉影。一定堅持只有雪山才是清涼的修道場所,那除了挨凍之外,別無意義。

作者簡介

司空圖(837年—908年),字表聖,自號耐辱居士、知非子。河中(今山西永濟)人。公元869年(鹹通十年)進士,官至知制誥、中書舍人。一生中,幾次歸隱,過著亦官亦隱的居士生活。於57歲時,真正歸隱於中條山(今山西西南部)王官谷,避世棲遁。有先世別墅,泉石林亭,頗愜幽趣。日與名僧高士游詠其中。朱全忠受禪,召為禮部尚書,不起。哀帝被弒,圖聞,不食而卒,年72。《唐書·卓行傳》載其行跡。《全唐詩》存其詩3卷。