本意簡介

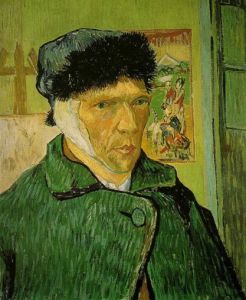

梵谷代表作《自畫像》

梵谷代表作《自畫像》意義

自畫像

自畫像對於自畫像而言,便是如此:當畫家用畫筆自我呈現的時候,猶如說道:“看,這就是我!”可是真的如此簡單么?事實遠非如此,我們甚至可以斷言,能夠只用於表達“真實”的自畫像其實少之又少。那些畫家筆下的一幅臉部特寫,或者全身像的描繪,無論其有意與否,總會讓我們滿心期待並充滿好奇地去尋覓畫像所隱藏,或者說作者在大膽表達的同時卻試圖隱藏的那些微小。

在那些偉大的畫家中間,有些卻是絕無意隱藏的,相反,其竭力向我們傾訴其所想表達的內容,他們所畫的那些傳世佳作讓我們無不驚嘆和追索其真正的含義。而正是這些我們所追索的含義似乎才是畫像的精髓和生命所在,而最值得我們留心的,是那些畫筆揮舞時不經意間流淌出來的些許執著與凝重。

如果說自畫像的起源是指畫者細緻與不加修飾地留下自己的面貌特徵(好比簽名),那么隨著Inassistenza(一種義大利早期自畫像風格)的出現,一切都有所改變。在這種作品中,畫家在其畫像中所表現出來的獨特視角,著實讓觀者眼前一亮。

需要首先明確的是,從那個時期開始,知名畫家們中間初現權貴並自成新興的社會階層,同時,對藝術家的定義也不再只是簡單的裝飾品創作者,所有這一切的變化亦非一朝一夕所能發生,所以當創作場景出現並被畫者引入構思的時候,這個時期的藝術家們會很快融入其中並以其獨有的觀察視角將其納為己有並描繪出來。

文藝復興時期,是對創作構思和對早期畫家作品創意再發現的時期,同樣也是各種新探索、新嘗試的時期,更是自畫像藝術自成一體的時期。那些對古希臘羅馬的藝術傳承的再發掘,使我們對人與人所在的世界進行了重新審視。正如李奧納多·達·芬奇在義大利數學家帕喬利經典名著《神聖比例》中所繪的經典插畫,人逐步變為了萬物主宰。同樣,透視法的重新定義和玻璃制鏡子的出現,再加上自14世紀末開始威尼斯藝術文化的流散與傳播,人們對獨立自畫像的出現有了具體認識和新的思考。

同樣是那個時期,哲學上的主體和客體開始相對而立,而對其深入的思考也拉開帷幕。

自畫像

自畫像代表人物

畢卡索

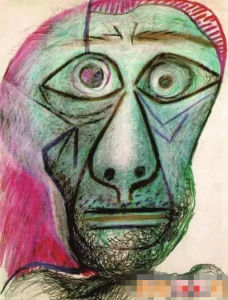

畢卡索最後一幅自畫像作於1972年

畢卡索最後一幅自畫像作於1972年畢卡索的自畫像年代起始於1896年的西班牙巴塞隆納,即他15歲的青少年時期,止於1972年的法國穆然,即他92歲離世的前一年,在這些畫像後面,畢卡索仿佛一直在尋找著什麼,對此,作為這位繪畫奇才的摯友和知己皮埃爾·帶的話讓我們更加心中瞭然:“畢卡索,那時候仍每天堅持繪畫,直到有一天其第一次有了對死亡的預感,轉而便開始了新一輪的自畫像創作……顯然,他被這來日無多,並無法用其手下的畫筆表達完所有想要表達的現實所困擾不已。”

因此,當死亡臨近的時候,這位傳奇巨匠傾其心血於對自己的自畫像創作上來。

皮埃爾·帶說:“畢卡索,在他1923年第一次受訪時,並未曾說過:‘我不是在尋找,而是在發現。’這其實是1926年以後的誤傳而已,他其實是這樣說的:‘當我繪畫創作的時候,我為的是展現我所發現的,而不是我所正在尋找的。藝術本身,創意並不足以支撐所有,如同西班牙語裡的一句俗語,愛情,需要用行動表達,並不僅僅是簡單的衝動,只說不練並不算數。藝術,雖是一種虛構,它卻能讓我們看清事物的本質,那最終讓我們接納並真正領會其含義的本質。’”

梵谷

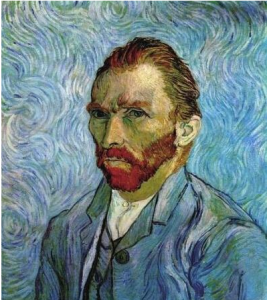

自畫像(油畫)1889年梵谷

自畫像(油畫)1889年梵谷梵谷,或與畢卡索形成某些對比。率直卻飽受磨練的梵谷或許並無過人的天賦異稟,但他在僅約十年間的繪畫生涯中,不懈地努力和發掘自己,提高技藝,尤其在自畫像方面,如同在不富饒的土地上開墾並辛勤耕耘,從而最終收穫豐盛的果實。其第一幅畫像完成於1886年的巴黎,儘管他窮困潦倒更無章可循,但他還是迷戀上了讓他從此一發便不可收的自畫像創作。在主動要求被關進坐落在法國小鎮聖雷米的一座瘋人院後,他的最後一幅作品亦完成於那裡。

一次他給特奧的信中寫道:“雖然不易,但如果有一天我能畫好自己的肖像,那我就能輕鬆畫出這世間其他紅男綠女的肖像了。”接著在1889年的9月,他又寫信補充道:“人們常說能夠看清楚自己不易,我對此深信不疑,而想要畫出自己亦不輕鬆!”

當面對這世間紅男綠女,揮筆已如信手拈來時,梵谷開始了其對繪畫“藝術本質”的追求以及其對自己的重新認識。不得不說,這是個艱難的過程。在這短暫的時期內,他完成了39幅自畫像,我們不難覺察到,這其中的一些畫卷,其實是在試圖掩蓋那些畫家難以用語言傾吐的秘密和不輕鬆。

![自畫像[書畫類型] 自畫像[書畫類型]](/img/4/659/nBnauM3X0AjNxkDNxIDMyQjNzQTMwcjNxEzMzQTNwAzMwIzLyAzLygzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)