簡介

堯廟

堯廟布局

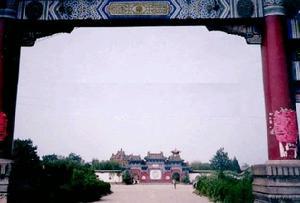

古帝堯廟位於臨汾市南約三公里處。堯廟漢魏時代始建於汾西古平陽城,晉惠帝元康年間徙堯廟於汾東原上。唐顯慶三年(658)徙廟於城南今址。歷代修葺,屢遭戰亂,今存山門、五鳳樓、廣運殿、寢宮等,欞星門、儀門已毀。正門

正門

正門廣運殿

廣運殿

廣運殿歷史

堯廟

堯廟堯帝

堯帝

堯帝堯廟楹聯

大哉為君,舉禹稷契皋益,以水官土官木官金官火官,時亮天功,功歸元首;奧若稽古,歷虞夏商周秦,而西漢東漢南漢北漢蜀漢,皆承帝祚,祚錫萬年。

堯母廟楹聯履武生神君,吞卵亦生神聖,須知大聖大神,赤帝母儀垂千古;

子婦為笑後,女孫並為笑後,終讓太皇太后,丹陵慈蔭被中天。

相關詩詞

謁帝堯廟千古如天日,巍巍與善功,

禹終平洚水,舜亦致薰風。

江海生靈外,乾坤揖讓中,

鄉人不知此,簫鼓謝年豐。

旅遊指南

門票價格:15元 交通提示:1、10、11、13路公共汽車百匯站下車,轉乘3路汽車到終點就是堯廟(之前有堯廟公園站,不可下車)山西旅遊景點

| 山西(Shanxi)位於太行山之西,黃河以東。山西省地理座標為北緯34°34'-40°43'、東經110°14'-114°33'。東西寬約290公里,南北長約550公里。 |