簡介

脊髓空洞症,1546年Esteinne首先描述本病,Charles第一次用脊髓空洞命名,是累及脊髓的慢性進行性疾患,屬先天性發育性脊髓異常,內有空洞形成。臨床特點是肌肉萎縮,相應節段痛溫覺消失,觸覺和本體覺相應保留,肢體癱瘓及營養障礙等。

病因學

脊髓空洞病因分析

脊髓空洞病因分析Greenfield強調脊髓空洞症為脊髓呈管狀空洞,由頸段上下延伸許多節段,應看作與脊髓中央管單純囊腫不同,空洞積水更適用於後者,認為本病是脊髓背中線發育畸形的結果,空洞腔可與中央管交通,空洞內襯可見室管膜細胞,囊內液與CSF類似。也有人認為本病因膠質細胞增殖,其中心部壞死形成空洞。

病理改變

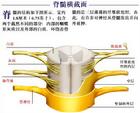

空洞多限於頸髓,可伸延脊髓全長,在不同節段,截面積不同,在頸髓、頸膨大達最大程度。最初空洞限於后角基底或髓前連合,囊腫緩慢擴大累及兩側更多灰質和白質,有時脊髓實質只剩下狹窄邊緣,神經組織退變消失。空洞可伸延至延髓,罕有到腦髓者。

臨床表現

發病年齡31~50歲,兒童和老年人少見。男多於女,曾有家族史報告。進展緩慢,持續多年。症狀與病變節段和所在神經軸內位置有關。頸下段上胸段病變多見。

(一)感覺症狀 痛溫覺因脊髓丘腦纖維中斷而喪失,而由於後柱早期不受累,輕觸覺、震顫覺和位置覺相對保留,屬本病特徵,稱節段性分離性感覺障礙。可有深部痛,累及肩臂。累及後索時,則出現相應深感覺障礙。

(二)運動症狀 病變擴展到前角細胞引起運動神經元破壞,相應肌肉癱瘓、萎縮,肌張力減低,肌纖維震顫和反射消失。手內在肌受累一般最早,上行到前臂、上臂及肩帶。手部肌肉受累嚴重可出現爪形手畸形。病變累及側索,下肢可有對稱或非對稱性痙攣性輕癱,反射亢進,跖反向伸性。晚期可出現Horner征,是傷及中央外側細胞柱內交感神經元所致。

(三)營養障礙由於關節軟骨和骨的營養障礙以及深淺感覺障礙產生的反饋機制失調,Charcot關節。表現為關節腫脹、積液,超限活動,活動彈響而無痛感。X線顯示關節骨端骨軟骨破壞破碎,可有半脫位。皮膚可有多汗,無汗,顏色改變,角化過度,指甲粗糙、變脆。有時出現無痛性潰瘍。常有胸脊柱的側彎或後突。膀胱及直腸括約肌功能障礙多見於晚期。病變波及延髓引起吞咽困難,舌肌萎縮癱瘓,眼球震顫,此型易危及生命。CSF檢查多正常,Queckenstedt試驗少有梗阻。

輔助檢查

脊髓空洞症

脊髓空洞症MRI檢查:空洞顯示為低信號,矢狀位出現於脊髓縱軸,橫切面可清楚顯示所在平面空洞的大小及形態。MRI對本病診斷價值較高。

鑑別診斷

本病早期有雙手內在肌萎縮,無力,痛溫覺障礙,以後下肢可有上運動神經元輕癱與脊髓型頸椎病需認真鑑別,尤其成年人X線平片多有頸椎關節病征更易混淆。但本病常有節段性分離型感覺障礙,手及上肌萎縮範圍廣,神經營養障礙多比頸椎病重。頸椎病無延髓症狀,Queckenstedt試驗梗阻機會比脊髓空洞多,如診斷疑難,MRI可明確診斷。脊髓空洞所致Charcot關節腫脹,關節軟骨及軟骨下骨病變需與其他關節病,如類風濕性關節炎,骨關節炎,關節結核鑑別。關節腫脹及骨軟骨破壞,而相對不痛為本病特點。