簡介

胰島腺移植作為1型糖尿病根治手段之一,近年來也取得了許多進展。根據國際胰島移植登記處(IPTR)的統計,截止2004年共進行23.043例胰腺移植,2000年後明顯增加,其中多數為胰腎同時移植(SPK),移植後3年受體存活率在90%以上,移植物存活率在60%-70%。胰腺移植的長期療效優於胰島移植,然而目前尚存在較高的手術併發症風險,僅適應那些少數選擇性病例,因此絕大數(80%)與腎移植聯合進行。

臨床胰島移植可使1型糖尿病成為胰島素不依賴,且手術安全簡便。早在20世紀70年代中期國外開始套用胰島移植治療1型糖尿病,直到1990年才有病人移植後短期脫離胰島素的報導。國內於1981年起率先開展了1型糖尿病異體胰島移植治療的臨床研究,取得了良好的效果。據統計學1991年全國已有939例1型糖尿病作了胰島移植,移植有效率86.6%,其中59例停用胰島素治療,保持胰島素不依賴歷時1.5-86月,這雖是世界上最大系列,效果較好的一組病例,然而總體移植效果還不理想,究其原因主要為移植的質量與數量不足,未適當套用免疫抑制劑,或與移植早期未積極控制受體的高血糖狀態等有關。

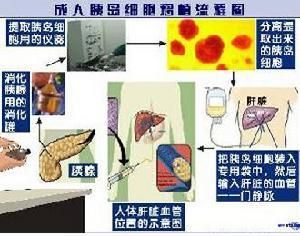

進入新世紀後,加拿大艾伯塔大學Edmonton小組採用釋放酶(Liberace)經導管灌注消化胰腺,在無異種蛋白環鏡中純化胰島,新鮮胰島經門脈肝內移植,並使用不含糖皮質激素的免疫抑制方案,進行臨床胰島移植獲得巨大成功,並形成了著名的Edmonton方案。該小組於2000年報導了7例血糖極不穩定的1型糖尿病例移植1年後全部停用胰島素,引起國際對胰島移植廣泛關注,為此美國NIH組織了歐美地區10個科研中心進行重複和臨床研究。

因而,目前認為成胰島移植僅適應於極不穩定的糖果尿病患者;或已進行另一個器官移植並已接受免疫抑制治療的糖尿病患者。胰島移植面臨主要問題是供體胰腺匱乏和胰島分離產量較低(一般50%)我國的組織器官供體更加匱乏,鑒於建立成人胰島移植的技術體系的投資及難度較大,加之供體來源緊缺,整體進展較慢,有待於建立國家級臨床胰島移植研究中心,促進臨床胰島移植研究健康有序發展,以免造成資源的浪費。

目前,中國國內多家醫院開展了胰島移植。其中,中南大學湘雅三醫院王維先後進行了二十多例同種和異種胰島移植,取得了明顯效果。

發展歷史

胰島移植

胰島移植1894年,英國醫生Williams和Harsant採用部分羊胰腺成分移植到皮下的方法治療1例發生了酮症酸中毒的15歲1型糖尿病少年。雖然移植物發生排異而很快失效,但開創了胰島移植的歷史。1976年胰島移植套用於臨床,20世紀80年代,胰島分離和純化技術出現飛躍發展。

1972年,Ballinger等首次報導了胰島移植可逆轉糖尿病大鼠的高血糖。1977年,人類自體胰島移植成功用於治療難治性慢性胰腺炎,使10例患者中的3例獲得了不同程度的不依賴胰島素狀態。隨後,人類同種異體胰島移植逐漸開始進行臨床研究,但成功率非常低,主要原因是分離的胰島數量不足和移植後的排斥反應。1988年,Ricordi等發明了半自動胰島分離系統,解決了胰島分離和純化的技術障礙。1992年,Pyzdrowski等報導了移植26.5萬個胰島足以使1型糖尿病(T1DM)患者擺脫對胰島素的依賴。儘管如此,2000年以前,國際胰島移植登記處(IITR)共登記了447例同種異體成人胰島移植,移植後只有不到10%的患者達到了超過1年的不依賴胰島素狀態,遠遠低於胰腺移植患者(70%以上)。效果不佳的原因包括:植入的胰島數量不足或功能較差,免疫抑制劑對胰島細胞有毒性作用,排斥反應或自身免疫反應對胰島細胞的損害等。

2000年,加拿大EdmontonAlbertaUniversity的JamesShapiro領導的研究小組探索的胰島移植方案(Edmonton方案)取得了重大成功。他們對7例有嚴重低血糖史和代謝不穩定的1型糖尿病患者成功進行了胰島移植,隨訪平均11.9個月,術後均不需胰島素治療,未再發生嚴重低血糖。

2000年,Shapiro等採用無類固醇激素的免疫抑制治療用藥方案,取得連續7例胰島移植的成功,每位患者移植來源於2個或以上供體胰腺的胰島,可使T1DM患者完全停用胰島素治療超過1年以上。其後,為了驗證該方案的臨床療效和可重複性,由美國、加拿大及歐洲的9個胰島移植中心對此方案進行了為期4年的合作研究。結果顯示,在多家中心按照統一的Edmonton方案實施胰島移植的36例T1DM患者中,有16例(44%)在移植1年後完全不需要胰島素治療;對這16例患者隨訪至2年時,仍有5例(31%)患者完全脫離胰島素治療。2004年美國糖尿病學會年會公布的國際多中心臨床研究結果顯示:套用Edmonton方案,胰島移植3年以上不使用外源性胰島素者達53%。

截至2004年11月1日,Shapiro研究小組共開展了65例胰島移植,進行2次移植者52例,3次移植者11例。其中達到不依賴胰島素狀態者44例,接受胰島的總量為(11910±469)胰島當量(IE)/kg,另有3例雖仍需使用胰島素,但移植胰島數量>16000IE/kg。對上述47例患者進行隨訪的結果顯示,移植5年後仍可測得C肽者占80%左右,但維持不依賴胰島素者僅為7.5%左右,不依賴胰島素狀態持續時間中位數為15個月,需要重新開始胰島素治療的劑量比移植前減少一半,所有47例患者低血糖反應積分和血糖穩定性指數均較移植前顯著改善。

上述結果提示,人類同種異體胰島移植雖然取得了重要的進展,但在胰島供體來源、胰島分離技術、移植技術、保護胰島功能、減少免疫抑制劑毒性等方面仍需新的突破,否則該治療方法無法廣泛套用於臨床。

套用背景

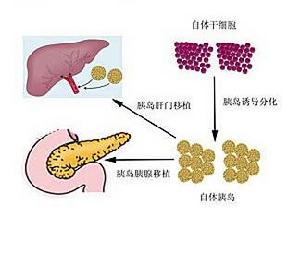

胰腺切除並自體胰島移植示意圖

胰腺切除並自體胰島移植示意圖1、胰腺移植種類有:胰腎聯合移植SimultaneousPancreas-kidney(SPK)Transplantation;腎移植後的胰腺移植PancreasafterKidney(PAK)Transplantation;單獨胰腺移植PancreasTransplantalone(PTA) 。

2、胰島移植與胰腺移植比較的優勢

1)將胰島注射進入門靜脈的方式遠比進行複雜的外科手術進行胰腺移植簡單,損傷小;2)可以事先在培養基中處理要植入的胰島;3)使之的免疫耐受加強;4)事先使用供體抗原對受體進行脫敏處理;5)供體胰島可以冷凍保存;6)胰島的來源可能比較廣泛,通過使用異種胰島分離、體外胰島擴增、或生物工程技術製備胰島細胞系。

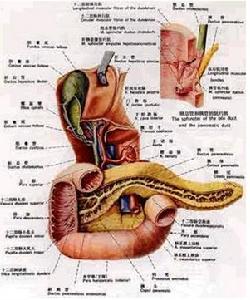

3、胰島移植的主要方式:自供體取得胰島細胞,將胰島細胞植入糖尿病患者的肝臟;與胰臟血管相比,經門靜脈進行操作較容易,而且移植的胰島細胞在肝臟存活,可模擬生理性胰島素分泌方式。

4、胰島移植適應症和禁忌症:

胰島移植適應症,1992年ADA建議:1)1型糖尿病合併終末期腎臟疾病,接受或準備接受腎移植;2)對於沒有腎功能衰竭的患者,應為經常發生嚴重急性代謝併發症的情況或精神障礙不能正常使用胰島素治療的人胰島移植禁忌症,TheEdmontonisletCellTeam建議:1)嚴重心臟病;2)嚴重的精神障礙,依從性差或酗酒;3)感染活動期或患有惡性腫瘤;4)體重大於理想體重25%以上;5)有內源性胰島素分泌的證據,如2型糖尿病;6)吸菸;7)妊娠期或準備妊娠。

5、胰島細胞的來源:1)人類胰腺B細胞;2)其他動物胰腺,例如豬;3)誘導人胰腺導管細胞;4)誘導胎兒胰腺幹細胞;5)治療克隆技術生產的B細胞自體移植;

種類

胰島移植中操作基本程式

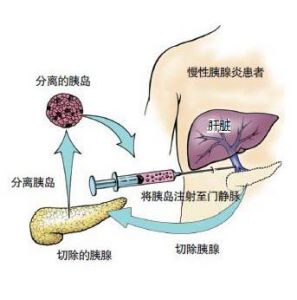

胰島移植中操作基本程式一、自體移植

適用範圍:治療慢性胰腺炎伴頑固性疼痛或引流失敗的病人。

二、同種異體移植

(一)體外胰島分離純化過程

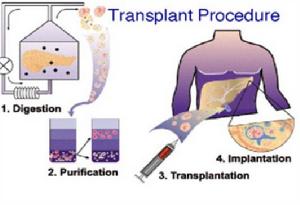

對捐獻者的胰腺進行處理;向捐獻者胰管中逆行加壓注入高濃度膠原酶溶液;胰腺被振盪搖動而撕碎;使用消化-過濾罐將已分離的胰島儘快濾出,避免被過度消化,影響產量;胰島通過過濾及Ficoll密度梯度離心及使用細胞分離儀COBE2991被分離。

(二)胰島的質量控制

1、胰島的數量與體積:採用DTZ染色,按胰島的直徑類別計數染色的胰島,換算成150um的胰島當量IEQ。

2、胰島純度:使用DTZ染色評價。

3、胰島活性與內分泌功能:AO與碘丙啶(PI)螢光染色;葡萄糖刺激的胰島素釋放試驗。

4、胰島無菌性:供體做病毒抗體檢查。

(三)免疫抑制劑的套用

1、環孢菌素(CsA):抑制T細胞活化,減少IL-2、IL-3和IFN的分泌量。

2、CsA與強的松或硫唑嘌呤聯用。

3、ALG與CsA聯用。

4、FK506替代CsA。

5、FK506與酶酚酸酯(MMF)聯用。

6、新型免疫抑制劑:雷帕黴素、Allotrap(CTLA4Ig)、長效IL-2受體抗體防止胰島移植物免疫排斥對策。

7、在可能的情況下,儘量在移植前進行組織配型。

8、免疫抑制劑的套用。

9、免疫隔離。

10、移植耐受。

(四)移植成功的判斷

1、患者的生活期望。

2、移植物功能的提供(如:脫離藥用胰島素,明顯的C肽分泌)。

3、患者代謝指標的正常。

4、對於糖尿病合併症的改善。

5、患者的生活質量。

三、異種移植

在幾種不同的來源中,豬胰島最有可能在近期套用於臨床:

1、來源豐富。

2、人和豬胰島素的相似性。

3、豬為雜食動物,和人類的血糖水平接近。

4、豬可以被經過基因學處理,轉基因豬可使B細胞有人類基因的表達,對抗免疫攻擊,胰島素的分泌量加大。

四、人工胰腺

免疫隔離就是採用合適的材料將移植物和宿主的免疫系統隔離開,使其免受宿主免疫系統的攻擊而長期存活。隔離材料一般為半透膜,要允許營養物質和移植物分泌的激素通過,而不允許免疫球蛋白和免疫細胞通過,並且這些材料是無毒,有良好的組織相容性。

目前的隔離方式有三類:滲透性小腔、中空纖維管和海藻酸鈉-多聚賴氨酸微囊。這裡主要介紹微囊技術:微囊的基本成分是海藻酸鈉、海藻酸鋇、海藻酸鈣、氯化鈣等。

研究改進熱點:增加表面潤滑度和柔軟度,使其與周圍組織的摩擦力下降,增加了生物相容性。若生物相容性差,則會在囊表面有纖維生長,影響通透性,使囊內的胰島得不到充分的營養而壞死;嚴格控制微囊的體積,小囊由於胰島與宿主環境很近,可對刺激發生迅速的反應,大囊則不行;增加囊的強度,不致很快破碎。

五、其它來源的胰島b細胞

1)胰腺導管細胞的擴展和轉分化

Peck報告將成年NOD鼠的胰腺導管內皮細胞在發生糖尿病之前分離出來,並進行長期的培養,可被誘導生長出Langerhan細胞,包括A、B、F細胞。將這些細胞移植入NOD鼠可使血糖轉為正常。

人類的胰腺導管細胞也已經成功地在體外進行培養並誘導分化,但能否將這些細胞再移植入人體使其發揮降糖作用還未得到證實。胚胎幹細胞發育成可分泌胰島素的B細胞-路徑克隆技術生產B細胞———原理:將糖尿病患者的體細胞中的細胞核轉入供體的卵母細胞中(卵母細胞的核已被去除)。於是被更換了細胞核的卵母細胞則攜帶了患者的遺傳信息。之後,在體外可以將這樣處理過的卵母細胞培育成胚囊,胚胎的幹細胞則從內細胞團中分化出來。這個過程大致需要數月。然後,再使用胚胎幹細胞繼續分化發育成B細胞。

影響因素

國際科學研究證明,胰島移植在肝。

國際科學研究證明,胰島移植在肝。1、胰島分離後的培養溫度

在同基因胰島移植術後第2~4天間,24℃和37℃培養的胰島分別有84%和96%的移植物出現血管生成的初始徵象,而不經過組織培養的胰島移植物有97%的移植物出現上述徵象,3組結果相近。此後微血管網繼續生長,3組中再血管化均在移植術後10天完成。微循環的血流動力學指標在3組中均無明顯的差異,而且也見不到炎症反應的徵象。因此,鼠胰島經過連續7天的組織培養,24℃或37℃的溫度均不能改變其移植術後誘導血管生成和再血管化的能力。

2、胰島培養天數及保存方法

用Ⅷ因子相關抗原的免疫組化染色對胰島移植物在受體腎包膜下的研究說明,無論鼠受體是否為糖尿病狀態,過夜培養的胰島在移植術後第3天開始再血管化,第5天完成血管生成,而1周培養的胰島在移植術後第7天才完成再血管化,較過夜培養的胰島延遲,這可能由於經過連續7天的37℃培養之後,胰島內的內皮細胞部分喪失所致。Merchant等認為,經培養的胰島在移植到腎包膜下後1周內開始出現血管形成,2周內完成再血管化,而凍存的胰島則在術後2周內開始出現血管形成,術後3周完成再血管化,比培養的胰島血管生成要遲,但再血管化率兩者相似,均在血管生成開始後1周內建立微血管網;上述結果的不同可能與凍存胰島的凍融過程有關,因為凍存後的胰島會喪失所有殘存脈管系統的血管內皮細胞成分,導致胰島移植物再血管化的開始過程僅取決於宿主腎包膜下的有關血管,但經培養的胰島移植物血管生成初期不僅有來自於宿主腎包膜下的有關血管,而且也起源於胰島本身早已存在的血管細胞成分。

3、免疫抑制劑

同基因與異基因胰島移植物一樣在移植術後10天完成再血管化,但是後者會出現炎症反應的徵象,其特點是功能性毛細血管密度減少,毛細血管紅細胞速率降低以及毛細血管擴張,這種現象也可出現在(±)-15-deoxyspergualin(脫氧精胍菌素,DSG)治療的異基因胰島移植物上,不過比起沒有治療的異基因胰島移植物,其功能性毛細血管密度增加,且毛細血管擴張也減少。同基因胰島移植物用環孢素A(CsA)後只輕微地改變其再血管化過程,但不會使完全血管化的移植物的營養性血流灌注受到損害;而異基因胰島移植物用CsA後,可有效地防止炎症反應,減輕微血管的滲透性和毛細血管的擴張。胰島移植用強的松龍治療,可改變其血管生成和再血管化的過程,使微血管網總直徑減小和功能性毛細血管密度減少,表現為對血管生成和再血管化過程起抑制作用,其作用機理似乎與在移植物排斥反應中的作用有所不同。

4、血糖

同基因胰島移植到皮下DSC中,糖尿病受體的胰島移植物微血管血流灌注高於正常血糖受體,表現為毛細血管直徑增寬及微血管阻力降低,但在毛細血管密度和毛細血管內紅細胞速率上,兩者差別不大;這與高血糖症能夠增加原位胰島微血管的血流灌注相似。但通過活體螢光顯微鏡觀察表明,同基因胰島移植到皮下DSC中的血管生成和再血管化並不受高血糖症的影響。Jansson等用MT的方法研究了高血糖症對大鼠自體移植的胰島血流灌注的影響,結果發現胰島血流灌注受到高血糖症的損害,這不僅可用胰島再血管化不足作為解釋,而且高血糖症對血流尚存在一種內在性調節作用。高血糖症對移植胰島微循環建立的影響,其結論不同的原因有:①移植前胰島培養的過程不同;②移植的形式不同,如胰島團塊與單個胰島的移植;③選擇受體移植的部位不同;④觀察微血管灌注的方法不同。

指標及方法

中國首例胰島細胞移植

中國首例胰島細胞移植1、分析微循環血流動力學的指標

包括微血管形態參數(如微血管網總直徑、功能性毛細血管密度、毛細血管管長以及毛細血管直徑等)和微循環功能參數(如毛細血管內紅細胞速率以及毛細血管內白細胞與血管內皮細胞間相互作用的情況等)。

1、檢查移植胰島術後再血管化的方法

①套用免疫組化檢查研究移植胰島的結構、細胞分布和新形成的微血管起源,電鏡觀察其血管內皮細胞;②套用微球技術(microspheretechnique,MT)研究胰島移植中的血流變化;③套用活體螢光顯微鏡直接觀察鼠背部皮膚視窗模型(dorsalskinfoldchamber,DSC)胰島移植物的再血管化過程,其優點有:可直接觀察微血管網,並動態研究移植胰島血管生成和再血管化的血流動力學過程,也可定量分析微循環及其有關細胞的參數(包括微血管內白細胞的聚集、粘附和遷移);④套用同焦掃描雷射顯微鏡對腎包膜下移植的胰島進行活體微循環顯影研究,並重建新生血管的三維形態;⑤含有胰島的帶蒂筋膜血管皮瓣(fasciovascularpedicledflap,FVP)模型:將分離的胰島移植到同基因糖尿病鼠的FVP內,5天內可逆轉糖尿病狀態;同理,將胰島移植到同基因正常鼠的FVP內,2周后獲取含有胰島的FVP,再套用顯微外科技術把皮瓣移植到糖尿病鼠內,術後10天內糖尿病狀態被逆轉,而切除該皮瓣後糖尿病又復發,因此,FVP可作為建立和移植一個新的功能性內分泌胰腺的媒介物。

2胰島移植物內微循環的建立過程、血流灌注及其與宿主的關係

移植後的胰島再血管化在1周內開始出現,並於10~14天內完成〔1~5〕。97%的同基因胰島移植物在移植術後第2~4天間顯示血管生成的初始徵象,表現為從宿主毛細血管和毛細血管後小靜脈向胰島內長出毛細血管芽和竇狀小囊的血管結構;第6天時長出的毛細血管芽互相連線,形成有血流灌注的微血管網;第10天完成再血管化,顯示出小球樣毛細血管網,有動脈性血供、毛細血管的輸入袢和輸出袢以及靜脈性回流,其微脈管系統的結構類似於胰腺的原位胰島。Menger等的報導是首次套用DSC對胰島移植物血管生成和再血管化進行原位觀察的研究。Tatarkiewicz等用大包囊胰島移植到糖尿病鼠皮下,結果可逆轉糖尿病狀態,且組織學檢查發現大包囊周圍組織有肉眼可見的血管,而鏡下大包囊被纖維組織所覆蓋,其記憶體在小的血管和大的動靜脈。足夠的微血管血供對胰島移植的成功和其功能的維持起著重要的作用,以保證移植物充足的營養性血供,並能引流出其所釋放的內分泌激素。

85%的同基因胰島移植後經連續性灌注分析顯示,血流經細動脈先進入胰島的中心(β細胞),再經毛細血管到其外周(α或δ細胞),最後胰島的血流經外周通過毛細血管後小靜脈和毛細血管間的吻合支流到宿主的血循環內,這種從中心到外周的毛細血管灌注方式類似於原位胰島。胰島移植物微循環的建立不僅需要有密集的毛細血管網形成,以保證組織的氧供,而且也包括建立特殊的血管結構,即血流灌注方向從β細胞→α細胞→δ細胞的胰島內門脈系統。胰島移植物內血流系統的重建是胰島細胞間相互聯繫和激素分泌調節的基本條件。

將胰島分離純化後的內分泌細胞集落(無血管)定義為假胰島,分別由純化的β細胞、非β細胞、70%β細胞和30%非β細胞組成的混合細胞或未分類的細胞所組成,假胰島移植到同基因鼠DSC內,結果發現其所形成的脈管系統遲於完整的胰腺胰島移植物,但他們是獨立的細胞成分,且能夠形成特殊的胰島微脈管系統,以保證有足夠的營養性血供使組織存活和內分泌激素有充足的血液流出道。這可能是胰島的分離和純化過程去除了免疫細胞(如樹突狀細胞和巨噬細胞)和其它的結構成分(如內皮細胞、纖維母細胞、導管細胞和外膜細胞),而這些細胞成分可分泌生長因子和其它細胞因子,它們均有助於血管生成,這可能是造成假胰島移植微循環建立延遲的原因之一。但假胰島在同種或異種移植中可減輕移植物的排斥反應,改善和延長移植胰島的功能,並取得良好的臨床效果。

Vajkoczy等將宿主組織和移植的胰島分別與抗Ⅷ因子相關抗原、牛PECAM-1和鼠ICAM-1的抗體相結合,經免疫組化分析發現,胰島移植物內新形成的微血管內皮細胞來源於宿主殘留的肌肉組織,因此認為胰島移植再血管化所形成的微脈管系統來源於宿主的微血管床。

3胰島移植物內微循環的壓力及血流情況

<palign="left">Carlsson等通過測定移植到糖尿病和正常血糖的同基因鼠腎包膜下的胰島的毛細血管壓力的研究表明,移植後胰島的間質壓力明顯低於毛細血管壓,這說明移植的胰島與原位的胰島建立的微循環不同,其細胞外液不僅可流入毛細血管內,而且也可進入淋巴管內;糖尿病與正常血糖的鼠受體相比,前者移植的胰島在術後1個月血流和毛細血管壓高於後者,但其胰島移植物間質壓力則略低於後者,說明在這些移植中均有較好的細胞外液引流,而糖尿病鼠受體可使移植物血流灌注增加。儘管淋巴管的部位尚不清楚,但是它們可能存在於內分泌組織內,或者位於移植的胰島間結締組織內。

4同基因或異基因胰島移植與微循環的研究

在糖尿病鼠受體內,胰島移植後恢復正常血糖的時間與移植物再血管化的時間是基本一致的。同基因鼠移植的胰島再血管化在移植術後10天完成,可產生小球樣的新生微血管網,並無炎症反應的徵象(包括胰島微脈管系統內的白細胞聚集、間質水腫及微血管通透性增加)。

異基因鼠胰島移植的微循環在移植術後第6天才與同基因鼠胰島移植相似,但是在第10天則出現微循環衰竭現象,其特點是移植胰島微血管內出現白細胞聚集,白細胞與微血管內皮通過粘附而相互作用,這種現象以及擴張的毛細血管表明存在宿主抗移植物的炎症反應,而以功能性毛細血管密度和毛細血管內紅細胞速率減少為特徵的微循環衰竭顯示了移植排斥反應的過程。

研究現狀

胰島移植

胰島移植一、胰島移植進展顯著

2000年,加拿大埃德蒙頓阿爾比大學的研究者綜合以往全球胰島移植研究的成果,對7例有嚴重低血糖史和代謝不穩定的1型糖尿病患者成功進行了胰島移植,平均隨訪11.9個月(4.4~14.9個月),7例患者均實現了不需胰島素治療的效果,未再發生嚴重低血糖。

他們的經驗為:①經胰腺導管內灌注冷的純淨的膠原酶(Liberase)來分離胰島:②在不含異種蛋白的培養液中消化和純化胰島:③獲取的胰島細胞不經培養立即經皮肝門靜脈穿刺移植:④使用不含激素的免疫抑制方案即雷帕黴素、他克莫司和達珠單抗(daclizumab);⑤患者接受大量的胰島移植,平均每例患者移植(11547±1604)胰島當量/kg體重(IEQ/kg),其中6例行2次移植,1例行3次移植。這即是被稱為“埃德蒙頓方案”的實驗技術,此方案被稱為胰島移植的里程碑。

據統計,最近5年,全球40多箇中心對近500例1型糖尿病患者進行了胰島移植,數量超過了方案公布前的總和。截至2004年11月1日,阿爾比大學的研究者已採用埃德蒙頓方案成功為45例患者進行胰島移植。隨訪發現,80%的患者保持血C肽陽性,10%的患者不需要外源性胰島素治療,血糖控制平穩,低血糖發生減少。平均糖化血紅蛋白水準在不需胰島素治療組為6.4%,在需要胰島素治療但C肽陽性組為6.7%,在移植胰島完全失去功能組為9.0%(P<0.05)。

使用兩層冷藏法(UW液/全氟萘烷)保存胰腺使胰腺在運輸中有充足的氧供應,較單用UW保存液可以明顯提高胰島的產量和活力,甚至使一些冷缺血時間長於胰島移植要求的所謂“邊緣”胰腺供體可以用於移植。Tsujimura等在分離前使用兩層冷藏方法短期保存(3.2±0.5小時)冷缺血時間較長(11.1±0.9小時)的胰腺,也可以恢復缺血損傷胰腺的生存能力,與冷缺血時間相似但未用兩層法保存的胰腺相比,胰島活力提高,可供移植的胰腺增多(71%對24%)。此方法可以較好地保存胰腺活力並擴大“邊緣”胰腺供應,已經成為目前運輸胰腺的常規保存方法。

採用Liberase取代膠原酶P消化胰腺可保護胰島形態的完整,也可使胰島的產量、純度、活性等明顯提高,而且得到的胰島細胞團體積較大,含破碎的胰島較少,使胰腺消化產物滿足移植需要。日內瓦大學的研究人員採用按一定比例混合的膠原酶和中性蛋白酶來分離胰腺,其內毒素更低,胰島產量、純度、活性較Liberase更好。

近來,有研究者使用非離子造影劑碘克沙醇作為梯度介質純化胰島,其效果優於Ficoll梯度分離法。分離純化的胰島經過短期體外培養後再移植的效果優於不經培養移植胰島,並被認為是單個供體胰島移植成功的原因之一。

為了解決胰腺的供需矛盾,賓夕法尼亞大學研究者使用臨床死亡供體進行胰島移植獲得成功,從活體獲得部分胰腺用於胰島移植也有成功報導。活供體可以避免冷缺血損傷和直接暴露於炎性介質而導致的凋亡。由於胰尾的胰島含量較多,消化產物體積較小,可能不需要純化,因此可以減少純化過程中胰島的損失與破壞。

由於需要移植大量的胰島才能達到脫離胰島素治療的效果,近來也有對此方面的原因與機制的研究報導。許多研究顯示,移植胰島與血液接觸立即觸發一系列組織因數介導的炎症反應和凝血酶介導的血栓形成,導致移植胰島大量死亡,此反應被稱為即時血液介導炎症反應(IBMIR),可能是臨床胰島移植成功率較低和需要移植大量胰島才能脫離胰島素治療的原因之一,抑制凝血酶和組織因數可以抑制此反應,提高臨床胰島移植的效果。

二、當前面臨的挑戰

雖然胰島移植的療效有了很大提高,但是移植和免疫抑制相關的併發症和副作用也比原先估計的要多。與雷帕黴素相關的副作用有口腔潰瘍、腹瀉、水腫、體重減輕、血脂升高、痤瘡、月經紊亂、卵巢囊腫、骨髓抑制(貧血、中性粒細胞減少、血小板減少)和肺炎等,與他克莫司相關的副作用有腎功能惡化、高血壓、震顫以及體內的胰島毒性作用等,與操作相關的副作用有腹腔出血、門靜脈血栓形成、轉氨酶暫時升高、脂肪肝等。部分患者因嚴重副作用而停用免疫抑制劑。

在阿爾比大學進行的47例胰島移植患者中,4例需進行視網膜鐳射光凝治療或玻璃體切除術治療,5例由微量白蛋白尿發展到大量蛋白尿,需要聯合藥物降壓治療的比例由移植前的6%升高到42%,需要他汀類藥物治療的比例由移植前的23%升高到83%。這些可能與免疫移植方案的副作用有關,但是也表明,目前胰島移植和免疫抑制方案並不能完全阻止糖尿病併發症的發生。有研究顯示,雖然接受胰島移植的1型糖尿病患者血糖控制平穩,沒有發生嚴重低血糖,不需要或需要較少的外源性胰島素治療,但與強化胰島素治療相比,患者生活品質評分相似,糖尿病慢性併發症沒有明顯變化。這些更使胰島移植的優越性變得不那么明顯了。

雖然所有的器官移植均存在移植物喪失功能的情況,但是胰島移植卻面臨一個尷尬的問題。目前把胰島移植後血C肽水準保持陽性也看作是移植成功的標誌,相當多的患者最終仍需要外源性胰島素治療,雖然需要量較移植前減少且血C肽陽性,但這部分患者是繼續接受免疫抑制劑和外源性胰島素治療,還是停用免疫抑制劑而完全使用胰島素治療,或是再繼續移植胰島,這是擺在研究者面前的難題,需要對患者接受胰島移植的獲益程度與潛在危害進行全面、準確的評估。

目前,幹細胞和異種胰島移植研究進入臨床尚有困難,在胰腺供體短缺問題沒有解決的情況下,胰腺移植技術也在繼續發展。雖然胰腺移植技術較複雜,但是它對設備要求較低,容易開展,且節約供體。胰島移植是否優於胰腺移植,能否取代後者也倍受懷疑。雖然目前有很多新的免疫抑制劑正在試驗中,但是尚無肯定結論。

前景展望

胰島移植

胰島移植要使胰島移植廣泛開展,最終進入臨床套用階段,首先要使從一個供體獲得的胰島能夠滿足一個患者的移植需要量。目前已有單個供體胰島移植成功的報導,多採用從體質指數(BMI)大的供體獲得較多的胰島,然後移植給體重較輕的受體使達到每公斤體重需要的最少胰島當量。最近有研究表明,IBMIR導致大部分早期移植胰島喪失功能的原因,阻止此反應過程可減少胰島需要量,提高移植成功率。

近處來一些研究中心對Edmondon方案作了部分改進,包括分離胰島經體外短期培養及阻斷TNF-α處理。與新鮮成人胰島移植相比,培養的胰島移植同樣可能較好臨床效果。日本醫生報導了首例單個親屬活體供胰採用Edmonton方案的胰島移植獲得成功,兩年後隨訪供體和受體血糖仍維持正常,表明單個供胰分離的胰島可滿足臨床移植獲得胰島素不依賴的可行性,鑒於胰島移植技術尚存在一些不確定因素,目前一般不提倡親屬活體供胰的胰島移植。

2006年Edmonton小組對65例胰島移植病例進行了5年隨訪報告,胰島素停用率僅為10%但恢復胰島素治療的病例胰島素劑前的一半,低血糖評分和血糖脆性指數明顯改善,表明多數患者仍有C肽分泌功能且胰島移植物能緩解血糖的不穩定性和低血糖問題。同時,2006年國際胰島移植登記處(CITR)對319例糖尿病患者所做的593次移植進行了總結,1年胰島素不依賴為46.6%,2年為33.3%,可見成人胰島移植仍是充滿希望的治療方法,但仍有一些瓶頸問題。

近年來胰島細胞移植治療糖尿病的研究取得了長足的進展,具有穩定病情、減少外源型胰島素的用量、防止糖尿病併發症的發生與進展、提高生活質量等多重優點,並有成為糖尿病最終治療方案的趨勢,但它不是萬能的,並不適用於各型糖尿病患者,而且套用於臨床尚存在很多問題。目前存在的主要問題是胰島細胞來源不足,投入大,胰島細胞的分離與純化技術十分複雜,獲得足夠數量、純度和活力的成人胰島細胞需要極高的技術條件與經驗積累,移植後的免疫排斥反應以及隨時間而呈現出的移植物功能衰退。

雖然胰島移植仍存在很多困難和爭議,道路仍會很艱辛,但隨著基因治療、細胞治療等的研究,以及細胞工程學的發展,相信將逐步解決目前困擾移植的難題。隨著胰島分離純化技術的進一步改善、新的誘導與免疫抑制方案的完善、臨床經驗的積累技術,相信胰島移植會發展成為理想的根治糖尿病的方法,使更多的患者受益。

尋找新的更安全有效的免疫抑制劑是減少免疫抑制副作用,提高移植療效的途徑之一。胰島移植不同於器官移植的特點是,可能使其更容易誘導免疫耐受。臨床死亡屍體和活體有希望成為胰島移植的重要供體,但對其適用範圍和安全性仍需研究。

雖然胰島移植仍存在很多困難和爭議,但通過回顧它的發展歷程,我們會發現當前的成績令人興奮,而且其發展仍不斷加快。我們認為,胰島移植的前途很光明,但道路仍會很艱辛。

存在問題

目前,胰島移植領域主要存在以下問題和困惑:

(1)供體短缺,移植所需胰島數量多(>11000IEQ/kg體重);

(2)移植物在宿主體內難以長期存活,患者不易獲得胰島素非依賴狀態;

(3)免疫抑制現存的若干問題等。

針對以上狀況,人們拭目以待,迎接挑戰:

(1)完善胰島提取分離方法,減少實驗室階段的胰島損失。已有研究通過改進供體胰腺預處理過程,如Two-Layer以及蛋白酶抑制劑預灌注等方法對提高供體質量作出了貢獻。最近,某些移植中心用菸鹼孵育胰島或採用新鮮胰島進行移植可望提高胰島活力,增加IT成功率。

(2)積極改進免疫抑制方案,突破免疫排斥屏障。與異體胰島移植相比,自體移植所需胰島數量少,遠期效果滿意,提示免疫排斥和免疫抑制劑的使用是目前影響胰島移植質量的主要障礙,其中1型DM自體免疫紊亂的內環境基礎、宿主對移植物的急和(或)慢性排斥反應以及免疫抑制劑對供體胰島的內在毒性皆是導致上述問題的諸多重要因素。目前,MHC組織配型是否明顯有助於IT還值得探討,但是免疫抑制方案的革新卻對IT成功起著重要作用。例如,腫瘤壞死因子-α阻斷劑(TNF-αblocker)可顯著提高IT患者胰島素非依賴率。新近又發現,與IL-6、TNF-α、IFN-γ等炎症因子相比,IL-1對IT免疫排斥影響更大,阻斷這一因子是否能顯著改善胰島移植過程中的免疫排斥問題還有待證實。另外,尋求新的胰島移植途徑,如微囊化大網膜移植等方法無疑為胰島移植提供了新思路。

總之,IT作為新興的微器官移植方法,雖令人不盡滿意,相信隨著科學研究和臨床實踐的不斷深入,它必將走出低谷,迎來成功和光明。