漢語漢字

基本信息

隸書--小篆--金文--甲骨文--骨刻文

隸書--小篆--金文--甲骨文--骨刻文漢字:耜sì

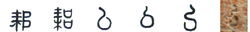

耜字骨刻文演變:

引自:丁再獻、丁蕾《東夷文化與山東·骨刻文釋讀》十九章第二節,中國文史出版社2012年2月版

耜(sì)

釋義

耜

耜耜(sì) 一般見於古籍中,本義為古代農具名,原始翻土農具耒耜下端的主要鏟土部件,裝在犁上,形狀像今的鐵鍬和鏵,用以翻土。最早是木製的,後用金屬制。耒(lěi)是翻土的工具。

耜,耒(lěi)下剌臿也。古以木為之,後世以金。――《六書故》

斵木為耜。――《易·繫辭》

禹親自操耜。――《莊子·天下》

古者剡耜而耕。――《淮南子·泛率》

脩來耜。――《禮記·月令》

民無懸耜,野無奧草。――《國語·周語中》。韋昭注:“入土曰耜,耜柄曰耒。”引申為以耜鏟土。

剃氏掌殺草…冬日至而耜之。――《周禮·剃氏》

梩(sì) 形聲。從耒時,以聲,梩字亦作耜。

范文瀾 《中國通史》第一編:“古書籍里記載著不少有關遠古的神話和傳說。如《韓非子·五蠹篇》有所謂‘構木為巢,以避群害’的有巢氏時代,有所謂‘鑽燧取火,以化腥臊’的燧人氏時代,《易·繫辭傳》有所謂‘作結繩而為網 ■(音gǔ),以佃以漁’的伏犧氏時代,有所謂‘斵(zhuó)木為耜,楺木為耒’‘日中為市’的神農氏時代。”

字典

鄭碼:CKY,U:801C,GBK:F1EA 筆畫數:11,部首:耒, 筆順編號:11123425151