《老子衍》

《老子衍》 船山自序

昔之注《老子》者,

《老子衍》

《老子衍》 作者簡介

王夫之生於明萬曆四十七年九月初一,

王夫之

王夫之 1642年,24歲的王夫之在武昌考中舉人。1643年,張獻忠農民軍攻克武昌,進駐衡陽,曾邀他參加農民政權,他佯裝傷病拒絕了。清軍入關後,他上書明朝湖北巡撫,力主聯合農民軍共同抵抗清軍。1647年,清軍攻陷衡陽,王夫之的二兄、叔父、父親均於倉皇逃難中蒙難。次年,他與好友管嗣裘等在衡山舉兵抗清,敗奔南明,因而結識瞿式耜、金堡、蒙正發、方以智等,後被永曆政權任為行人司行人。為彈劾權□,險遭殘害,經農民軍領袖高一功仗義營救,始得脫險。逃歸湖南,隱伏耶□山。

1652年,

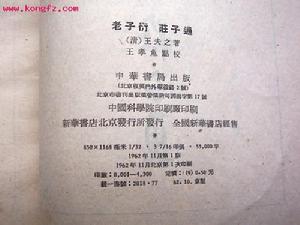

船山遺書

船山遺書 王夫之學識極其淵博。舉凡經學、國小、子學、史學、文學、政法、倫理等各門學術,造詣無不精深,天文、歷數、醫理、兵法乃至卜筮、星象,亦旁涉兼通,且留心當時傳入的“西學”。他的著述存世的約有73種,401卷,散佚的約有20種。主要哲學著作有:《周易外傳》、《周易內傳》、《尚書引義》、《張子正蒙注》、《讀四書大全說》、《詩廣傳》、《思問錄》、《老子衍》、《莊子通》、《相宗絡索》、《黃書》、《噩夢》、《續春秋左氏傳博議》、《春秋世論》、《讀通鑑論》、《宋論》等。

寫作背景

兩千多年來,明確指責《老子》的學者為數不多。而把《老子》看成是社會禍害的總根源、對老子的思想恨之入骨、發誓要肅清其對人們的毒害,僅僅只有王夫之一人。

《老子衍》

《老子衍》 因為王夫之對李自成領導農民推翻明朝的歷史事實深惡痛絕,並認定其原因不是崇禎皇帝統治下的明朝腐敗,而是當時社會的學術風氣不正,從而導致整個社會的倫理、道德凋敝,有如朽木敗葉,一觸即潰。至於具體的學術思想,王夫之有其自己獨特的見解,他認為自古以來,最有害的是三家,第一家是老子的學說,第二家是佛學,第三家是申不害、韓非的學說。而這三家之中,老子的思想又是一切有害思想的總根源。只有搗毀這些禍害社會風氣的老巢,儒家的正道才能復興,明朝才能恢復其統治。王夫之堅信這是挽救當時分崩離析社會的頭等大事。於是對《老子》進行全面、徹底的批判就成為王夫之學術研究的首選目標。

王夫之仇視《老子》的第二個原因,是因為《老子·三十八章》中有“夫禮者,忠信之薄,而亂之首。”的論述,而儒家重要思想之一就是以禮治國,其主張是要等級分明,上尊下卑,君子恆君子,小人恆小人,社會中不同地位的人,只能安份守已地各盡其責,不可越雷池一步。這種王夫之認為天經地義的禮教,老子竟公然反對,作為儒家忠實信徒的王夫之,對老子如此的言論自然視為大逆不道,是可忍,孰不可忍的情緒油然而生,遂下定決心對老子所有思想進行全面的清算,王夫之認為這是學術研究的首要任務、並付緒實施。

仇視老子思想的第三個原因,王夫之認為老子在煽動民眾,挑起下層民眾對統治者不滿。他在自序中寫道:“夫其所謂瑕者何也?天下之言道者,激俗而故反之,則不公;偶見而樂持之,則不經;鑿慧而數揚之,則不祥。三者之失,老子兼之矣。”在王夫之看來,正統的儒家之禮應該是:即使君子有過失、甚至是嚴重的過失,百姓也沒有議論的權利。

用什麼方法討伐《老子》最有效呢?王夫之選擇了推衍歸謬法,即順著老子思路,使其論理向前發展,貫徹到一定程度的時候,就能暴露老子思想的本來就有的荒謬。這種用對手自己的思想去駁斥他自己原本的思想,使之沒有反駁的餘地,這是對老子思想最有力的一擊。鑒此,王夫之在其自序中高興地表白:“夫之察其(指歷來學者對《老子》的註解)悖者久之,乃廢諸家(的註解),以衍其(指《老子》,下同)意;蓋入其壘,襲其輜,暴其恃,而見其瑕矣,見其瑕而後可使(正統的儒學)復也。”王夫之認為:只有這種方法,才是批判《老子》最銳利的武器。

在其撰寫的文章中,“廢諸家”註解之“悖”、原汁原味地對《老子》進行衍繹的諾言,在很多篇章中辦不到;也有不少地方,根本沒有辦法衍繹,遂改為強詞奪理地硬爭;又有若干地方,王夫之自認為是對《老子》致命的一擊,而實際則是王夫之自己沒有分清那些是《老子》的內容、那些是注釋家註解的內容?遂把“諸家”註解之“悖”、之“誣”也當成為老子的思想來批判,反而為《老子》洗刷了不少的誤注和誤解;更常見的是使用了種種詭辯的方法。

貢獻價值

《老子衍》的意義仍然大大超過了古今所有學者的註解。

《老子衍》

《老子衍》 王夫之的文章的這種作用很難掌握與使用,因為現在人們所看到的《老子衍》可能是一部尚未完成的著作的初稿,而其重定本不幸在他的學生手中因失火而燒毀。從其行文的特點來看,很可能隨想隨錄之作,文理尚未理順,常常把自己的思想與老子的思想攪在一起來論述,使人們難以分清哪段文字是老子的思想複述?哪段文字是王夫之的即興之作?再加上整篇文章總是正話與反話、贊同的話與諷刺的話互相糾纏,沒有明確的交待,使人難以辨別其真正的含義。更使人難以揣摩的是衍繹之文邏輯結構複雜,跳躍性太大,應該說清楚的地方卻不去著力說清楚,不應該隱去的環節卻要隱去,有些重要的地方敘述得過分簡略,有些次要的問題反而描述過多,更有些突如其來的話頭並不見得沒有來源,細細琢磨可把隱去的源頭找回來,但當認真去找尋每一個源頭時,又會發現也存在一些話頭的確是王夫之當年突發的靈感,令人難以琢磨。

老子哲學是揭示事物辯證發展規律的哲學,注老、解老的歷史軌跡,顯示著學者們始終沒有正確理解老子的這個思想,老子所揭示的事物發展之辯證曲線,一而再、再而三地被直線化、機械化、固定化,也被不少人施行佛化、儒化、超凡脫俗化,這種曲解延綿了二千多年。長期以來,解老與注老也就脫離了《老子》本有的辯證的氣息。謬解疊出,千百年不衰,至使人們對那些荒誕的詮釋習以為常,麻木得見怪不怪了。

不少學者始終跳不出其謬誤的怪圈,致使原則的爭論很難見到。因而從《老子》問世到王夫之全面攻擊,其時間間隔長達二千多年之久,雖然有真知灼見的學者也出現不少,在個別的地方能領會《老子》原旨的也有一些,但始終形成不了貼近老子原意的流派。更遺憾的是很多學者們並沒有因為《老子衍》的出現而清醒,能在《老子衍》與《老子》的思想碰撞中去追求真理。所以,從王夫之以《老子衍》全面否定《老子》到現在,又閱時達三百五十多年之,兩種勢同水火的思想相安共處。因而當前國內外對《老子》的研究,遂形成子一種離奇的局面:對同樣的一個人、同樣的著作來說,前文後語互相牴牾者比比皆是;更有不少著作既肯定《老子》的思想,又肯定《老子衍》否定《老子》的思想,使讀者無所適從,也不知著書的學者到底是什麼觀點。

《老子衍》問世已經有三百多年,社會發生了翻天覆地的變化,不能以當今社會的各項成果去要求王夫之。若能全面分析《老子衍》攻擊《老子》所有論點的實質,就能消除歷來對《老子》誤注、誤解所帶來的偏見,並能通過該研究把老子真正的思想凸現出來。

相關詞條

參考資料

1、《中國大百科全書》 中國大百科全書出版社

2、《中國少年兒童百科全書》 浙江教育出版社

3、《中國古代典籍一百種簡介》 電子科技大學出版社

4、http://club.xilu.com/wave99/msgview-950484-8344.html