賽乃姆

賽乃姆基本簡介

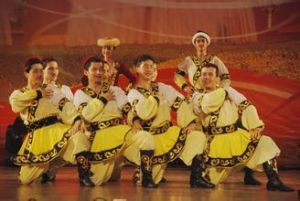

賽乃姆是維吾爾族最普遍的一種民間舞蹈,它廣泛流傳於天山南北的城鎮鄉村。賽乃姆歷史悠久,源遠流長賽乃姆,主要發源於從事農業生產、民族聚居、文化極為發達的南疆各綠洲。在維吾爾族古典音樂十二木卡姆形成過程中,就吸收了早已在民間流傳的賽乃姆,成為每個木卡姆中大乃格曼的組成部分,而賽乃姆仍以其獨立的形式廣泛流傳。

賽乃姆在維吾爾語中是偶象、神象、美人、美女的意思,也可為女人的名字。在音樂中則是一種由多首歌曲(多至十餘首,少則七八首)聯唱的歌舞音樂的名稱。喀什木卡姆的第一部分中穹乃格曼,就有賽乃姆,同樣也是舞曲,這種名稱和形式由來已久。除木卡姆中賽乃姆以外,各地多有以地名命名的賽乃姆。如伊犁賽乃姆、喀什賽乃姆、刀郎賽乃姆等等。賽乃姆舞是廣泛流傳於維吾爾族中,以賽乃姆音樂為伴奏的舞蹈,並無規定動作和程式。一般由男女成對而舞,人數不限,舞時歌者不舞,舞者不歌,隨著音樂情緒的發展而發展,最後總是在熱烈地快板中結束。各地賽乃姆均以其音樂風格的不同而異,但一般舞蹈動作並無十分明顯的差異。

基本動作

由於賽乃姆的音樂和節奏特點,使得舞蹈動作抒情優美,婀娜多姿。賽乃姆舞

賽乃姆

賽乃姆蹈的特點,首先表現在頭、肩、手腕、腰、小腿部分的運作和巧妙的配合上。如頭部有移頸、搖頭;手腕動作有繞腕、翻腕、揉腕等;腰的部分有胸腰、側腰、後腰;小腿部分的動作就更為豐富,如點、踢、跺、輾、轉等。賽乃姆的舞蹈姿態大多是從生活中提煉的,如最常見的有托帽式、挽袖式、拉裙式、瞭望式、撫胸式等。當表演到高潮時,舞者一腿跪蹲,手在腹前擊掌聳肩,然後雙手向下打開成右手抬至頭上方繞腕,左手指扶於膝上,輕輕移頸二次。這組動作有拍掌、聳肩、繞腕,而最後的移頸則起到畫龍點睛的作用,突出表現了舞者怡然自得的心情。

賽乃姆舞蹈自由活潑,沒有固定的程式,舞者即興表演,合上音樂節奏即可,可一人獨舞、兩人對舞或三五人同舞。賽乃姆舞蹈時,一般由中速逐漸轉快,當歌舞進入高潮後,大家常用熱情的聲音呼喊“凱——那!”(“加油啊”之意)。這時人聲、鼓樂聲歡騰喧鬧,把火熱的氣氛推向高潮,使所有參加者無比激動、興奮。由於賽乃姆的音樂和節奏特點,使得舞蹈動作抒情優美,婀娜多姿。賽乃姆賽乃姆舞蹈的特點,首先表現在頭、肩、手腕、腰、小腿部分的運作和巧妙的配合上。如頭部有移頸、搖頭;手腕動作有繞腕、翻腕、揉腕等;腰的部分有胸腰、側腰、後腰;小腿部分的動作就更為豐富,如點、踢、跺、輾、轉等。賽乃姆的舞蹈姿態大多是從生活中提煉的,如最常見的有托帽式、挽袖式、拉裙式、瞭望式、撫胸式等。當表演到高潮時,舞者一腿跪蹲,手在腹前擊掌聳肩,然後雙手向下打開成右手抬至頭上方繞腕,左手指扶於膝上,輕輕移頸二次。這組動作有拍掌、聳肩、繞腕,而最後的移頸則起到畫龍點睛的作用,突出表現了舞者怡然自得的心情。

其次賽乃姆在步伐上的特點是膝蓋既有控制又不僵硬,小腿靈活輕巧,和鼓點結合緊密。步伐用得最多的是三步一抬(前三步),腳步平穩,略有微顫。走第四步時動力腿腳掌蹭著地向後小踢,顯得步法非常乾脆、靈巧。

溯源

賽乃姆歷史悠久,源遠流長。主要發源於民族聚居、文化發達的南疆各綠洲。在維吾爾古典音樂《十二木卡姆》形成的過程中,就吸收了早已在民間流傳的賽乃姆,成為它每個木卡姆中“瓊乃克曼”的組成部分。而賽乃姆仍以獨立的形式廣泛流傳。同時我們可以看出,賽乃姆與古龜茲樂舞有密切關係,它是維吾爾古典舞蹈中最豐富且又最完整的一種形式,有著絢麗璀璨的悠久歷史。賽乃姆由數量不同的歌曲組成,演唱時可以增減,但順序不能顛倒。賽乃姆的伴奏樂器有彈撥爾、熱瓦甫、都它爾、沙塔爾、手鼓等。手鼓在賽乃姆中起著重要作用,既掌握速度,又以響亮流暢的鼓聲渲染氣氛、鼓舞人心。 “賽乃姆”亦稱“賽蘭木”。據《突厥語大辭典》記載,“賽蘭木”原指地名,在中亞一帶。16世紀,賽蘭人大批遷徙新疆庫車地區定居。他們的原居地是古代“康國樂”、“安國樂”的故鄉,歷史上以“胡鏇舞”、“柘枝舞”著名。這批移民很自然地把這些舞蹈帶入新疆,逐漸與龜茲地區的舞蹈相融合形成獨特的藝術。人們將其舞稱作“賽蘭木”,以地名為舞名。“賽乃姆”由於是在庫車地區形成,因此,舞蹈中吸收了許多龜茲樂舞成分,保留了許多古典舞蹈,如“移頸”、“弄目”、“彈指”、“蹺腳”等等,與龜茲壁畫中的描繪完全一致。隨著民族的融合,賽乃姆舞遍及全疆,各地區在自身舞蹈的基礎上吸收賽乃姆的特長,逐漸形成了不同地區的賽乃姆,大約有10多種,其中以喀什賽乃姆、庫車賽乃姆和哈密賽乃姆最典型。

風情

演賽乃姆時,大家圍坐成圓圈,樂隊聚在一角伴奏,民眾拍手唱和。舞

賽乃姆

賽乃姆者不唱,伴唱者以婉轉動聽的歌聲配合渲染,氣氛熾熱歡快。除演唱民眾喜愛熟悉的歌曲外,還用舊曲調即興編新詞,描繪當場的情景,表達大家賽乃姆的歡樂心情。賽乃姆是一種非常自由活潑的舞蹈,舞者即興表演,和音樂節奏相適應即可。可一人獨舞、兩人對舞,或三、五人同舞,均統一在賽乃姆的節奏中進行。散板樂曲後,先由優秀的舞者起舞,然後有禮貌的邀請別人,被請者還禮後接替起舞,如此禮貌相邀,舞者不斷。舞蹈的進行,隨著音樂節奏由中速逐漸轉快,當音樂舞蹈進入高潮,大家常用熱情奔放的的聲音呼喊助威,這時人聲、鼓樂聲歡騰喧鬧,氣氛推向高潮。賽乃姆動作抒情優美,婀娜多姿。它的特點首先表現在身體各部分的細緻運用和巧妙的配合上,在動作中,頭、肩、手、腕、腰、小腿部分運用得較多。如頭的部分有移頸、搖頭;手部分有繞腕、翻腕、揉腕、挑腕等;腰的部分有胸腰、側腰、甩腰、板腰;小腿部分運用就更豐富了。賽乃姆的舞蹈姿態有許多是從生活中來,如最常見的有托帽式、挽袖式、拉裙式、瞭望式、撫胸式等。 其次在步伐上賽乃姆也有獨到之處,特點是膝蓋既有控制又不僵硬,小腿靈活輕巧,和手部節奏結合緊密。步伐用最多的“步一抬”,腳步平穩,略有微顫。賽乃姆舞蹈的風格特點還和維吾爾人民的生活習俗、性格、服飾等特徵分不開。在民間,我們常常看到鬍鬚斑白的老人或朝氣蓬勃的青年人,凡遇到開心得意的事情時,頭部和頸部就情不自禁地擺動起來。這些動作被收在賽乃姆中,生動體現出維吾爾人民風趣樂觀的精神面貌。

特有風格

南疆是維吾爾族聚居的地方

喀什、庫車、和田分別是歷史上著名的疏勒樂、龜茲樂、于闐樂的故鄉。這些地方的民間歌舞較多地保留了古老的風格特點。如庫車賽乃姆更多地保留了漢唐龜茲舞蹈中的“彈指”、“弄目”、“搖頭”、“蹺腳”等基本語彙和節奏感強的特點,步伐輕快靈巧,手腕與舞姿的變化極為豐富。賽乃姆舞蹈時往往成雙成對,肩並肩向相反方向進退或鏇轉。舞姿隨音樂的變化而變化。北疆是民族雜居地區,同時由於地理條件所致,這裡的文化受到一些外來影響。北疆的賽乃姆舞蹈,也吸收了一些其他民族的舞蹈成分,動作瀟灑豪放,輕快利落,不時出現嘎然靜止和幽默風趣的小動作。東疆靠近內地,在哈密除了維吾爾族外,還有漢族、蒙古族、哈薩克族居住。在文化上互有影響,在哈密賽乃姆舞蹈中吸收了漢、蒙等民族舞蹈動作。尤其突出的是具有中原舞蹈節奏緩慢、動作幅度不大的特點,從而使舞蹈顯得含蓄、沉穩。

舞蹈風格特點

是和維吾爾族人民的生活習俗、性格、服飾等特徵分不開的,在當地生活中,當他們遇到開心的事情時,頭部和頸部就情不自禁地搖動起來,這些動作被吸收在賽乃姆中,表現了維吾爾族人民風趣樂觀的精神面貌。此外,賽乃姆舞中鏇轉和腰部的動作也較為豐富,這和吸收古代的胡鏇舞有賽乃姆一定的關係。新疆地域遼闊,使賽乃姆舞蹈又有不同的地方風格。南疆以喀什為代表,這裡的賽乃姆舞蹈比較明快活潑、深情優美,步伐輕快靈巧,身體各部分的運用較為細緻,尤其是手腕和舞姿的變化極為豐富;北疆以伊犁為代表,它的賽乃姆舞蹈,吸收了一些其它民族的舞蹈成分,動作瀟灑豪放,輕快利落,不時出現戛然靜止和幽默風趣的小動作;東疆以哈密為代表,這裡的賽乃姆音樂比較緩慢,節奏中保留了不常見的節拍,它的舞蹈動作穩重,手腕的變化不大,基本是半握拳式,在頭上左右擺動,單步較多。由於各地區的賽乃姆風格特點不同,所以民眾習慣在賽乃姆前面冠以地名以示區別,如喀什賽乃姆、伊犁賽乃姆等。賽乃姆的音樂是在各地區民間音樂的基礎上形成的歌舞音樂,曲調優美、深情,節奏鮮明。賽乃姆音樂都由數量不同的歌曲組成,演唱時可以增減,但順序不能顛倒,必須和音樂節奏緊密配合,和舞者情緒發展相適應,其節奏基本由慢發展到快。賽乃姆的伴奏樂器,一般有彈撥爾、熱瓦甫、都它、沙塔爾、達甫(即手鼓)等。手鼓在賽乃姆中,起著重要作用,既掌握速度,又以響亮流暢的鼓聲渲染氣氛,鼓舞人心。

音樂特點

賽乃姆的音樂是在各地區民間音樂的基礎上形成的歌舞音樂,曲調優美、深情,節奏鮮明。賽乃姆音樂都由數量不同的歌曲組成,演唱時可以增減,但順序不能顛倒,必須和音樂節奏緊密配合,和舞者情緒發展相適應,其節奏基本由慢發展到快。

樂器

賽乃姆的伴奏樂器,一般有彈撥爾、熱瓦甫、都它、沙塔爾、達甫(即手鼓)等。手鼓在賽乃姆中,起著重要作用,既掌握速度,又以響亮流暢的鼓聲渲染氣氛,鼓舞人心。

重要性

賽姆是維吾爾族人民日常生活中不可缺少的一部分,在喜慶佳節以及舉行婚禮和親友歡聚時都要舉行麥西來甫晚會賽乃姆,都要跳賽乃姆。每次由村里一家做東道主,同村的男女老少一起參加,晚會的主要活動就是跳賽乃姆,並穿插傳送碗花、酒杯、腰帶等遊戲,有時也演唱木卡姆,猜謎語、吟詩等。比如在舉行婚禮的第一天,一般由男女雙方的朋友分別把新郎、新娘及親友邀請到家裡進行慶賀。當天傍晚,新郎和他的朋友們一起前往女方家裡迎親,一路上管弦齊奏,載歌載舞,這一天自始至終都是跳賽乃姆。表演賽乃姆時,大家圍成圓圈,樂隊聚在一角伴奏,民眾拍手唱和。舞者不唱,伴唱者以婉轉動聽的歌聲,除演唱民眾熟悉的歌曲外,還用舊曲調即興編新詞,描繪當場的情景,表達大家的歡樂心情。解放後,隨著打破封建禮教的束縛和婦女政治地位的提高,廣大維吾爾族勞動婦女多能在民眾性的場所跳賽乃姆了。

文化意義

據說賽乃姆最初是“美女佛”的意思,產生於佛教興盛時期,現在還流行著以下一首民歌:“當初哪有著美麗的世界。只因美女佛‘賽乃姆’的出現,他用泥巴捏成塑像,將世界的一切奉獻。”古代哈密,尤其是隋唐時代的回鶻人中確盛行過佛教,哈密賽乃姆來源於佛教的歌舞形式是史有所據的。現在哈密賽乃姆的基本形式為:先由哈密艾捷克(俗稱胡鬍子)演奏如泣如訴的悲哀樂曲;節奏由慢速、中速轉快速,有些中間加有歌唱;鼓樂齊鳴,以熱烈輕快、場面壯觀的舞蹈結束。每當人們幹活勞累,或思念友人,或身處逆境、苦悶憂愁時就會唱起賽乃姆,跳起賽乃姆,用以消愁解悶,減輕精神痛苦。而在婚嫁迎親,逢年過節,或舉行麥西來甫和其他娛樂聚會時,唱一唱賽乃姆,跳一跳舞蹈,更可將歡樂的場面推向高潮。總之,哈密、伊吾地區維吾爾族的文化生活,內容十分豐富,過去和現在都給維吾爾族文化和中華文化增添了奪目的光彩,成為重要的精神財富。 新中國成立後,哈密麥西來甫經過專業文藝工作者的加工提煉,搬上了舞台。地區文工團在70年代演出的“夏收麥西來甫”、“婚禮麥西來甫”等,都保持了麥西來甫的形式和風格。現實意義

賽乃姆是維吾爾族人民日常生活中不可缺少的一部分,在喜慶佳節以及舉行婚禮和親友歡聚時都要舉行麥西來甫晚會,都要跳賽乃姆。每次由村里一家做東道主,同村的男女老少一起參加,晚會的主要活動就是跳賽乃姆,並穿插傳送碗花、酒杯、腰帶等遊戲,有時也演唱木卡姆,猜謎語、等。

比如在舉行婚禮的第一天,一般由男女雙方的朋友分別把新郎、新娘及親友邀請到家裡進行慶賀。當天傍晚,新郎和他的朋友們一起前往女方家裡迎親,一路上管弦齊奏,載歌載舞,這一天自始至終都是跳賽乃姆。表演賽乃姆時,大家圍成圓圈,樂隊聚在一角伴奏,民眾拍手賽乃姆唱和。舞者不唱,伴唱者以婉轉動聽的歌聲,除演唱民眾熟悉的歌曲外,還用舊曲調即興編新詞,描繪當場的情景,表達大家的歡樂心情。

賽乃姆舞蹈自由活潑,沒有固定的程式,舞者即興表演,合上音樂節奏即可,可一人獨舞、 兩人對舞或三五人同舞。賽乃姆舞蹈時,一般由中速逐漸轉快,當歌舞進入高潮後,大家常用熱情的聲音呼喊“凱——那!”(“加油啊”之意)。這時人聲、鼓樂聲歡騰喧鬧,把火熱的氣氛推向高潮,使所有參加者無比激動、興奮。

解放後,隨著打破封建禮教的束縛和婦女政治地位的提高,廣大維吾爾族勞動婦女多能在民眾性的場所跳賽乃姆了。