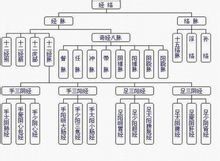

別絡

別絡是較大的分支,共有15條,由手足三陰三陽經在腕踝關節上下各分出一支絡脈,加上

軀幹部任脈之絡、督脈之絡及脾之大絡所組成,故又稱十五別絡、十五絡脈。

十二經脈分出的絡脈和任脈、督脈、脾之大絡的絡脈都由絡穴分支,故均以絡穴命名,具體是:

手太陰絡脈曰

列缺,

足太陰絡脈曰

公孫;

手少陰絡脈曰

通里,

足少陰絡脈曰

大鐘;

手厥陰絡脈曰

內關,

足厥陰絡脈曰

蠡溝;

手太陽絡脈曰

支正,

足太陽絡脈曰

飛揚;

手陽明絡脈曰

偏歷,

足陽明絡脈曰

豐隆;

手少陽絡脈曰

外關,

足少陽絡脈曰

光明。

任脈之絡曰

鳩尾,

督脈之絡曰

長強,

脾之大絡曰

大包。

文獻論述

《靈樞·刺節真邪》:“此必有橫絡。”或指較小的絡脈。意為:絡脈也稱橫絡 。

《針經指南》:“絡有一十五,有橫絡三百餘,有絲絡一萬八千,有孫絡不知其紀。”

《靈樞·脈度》:“經脈為里,支而橫者為絡。”意指經脈的位置較深,而從經脈橫行別出位置較淺的分支則稱為絡脈。

浮絡

浮絡是絡脈中浮行於淺表部位的分支。在全身絡脈中,浮行於淺表部位的稱為“浮絡”,它分布在皮膚表面。其主要作用是輸布氣血以濡養全身。

孫絡

從別絡分出最細小的分支稱為“孫絡”,它的作用同浮絡一樣輸布氣血,濡養全身。

(孫)絡脈365條,“天人相應”推演的結果《靈樞·邪氣臟腑病形》:“十二經脈,三百六十五絡,其血氣皆上於面而走空竅。”

人體十二條經脈,365條(孫)絡,它們的血氣都向上注於面部而行走於孔竅。這365條孫絡是怎么計算來的呢?是“天人相應”推演的結果,即以應一年之日數365天推演而來,並非實際解剖而得來。

《內經》多篇中論述“天有三百六十五日”,人體則有365腧穴、絡脈、溪谷、骨節與之相應數目的記載,如《素問·六節藏象論》“天以六六之節,以成一歲;地以九九制會,計人亦有三百六十五節。”《調經論》:“人有精氣津液,四肢九竅,五臟十六部,三百六十五節……夫十二經脈者,皆絡三百六十五節。”《氣穴論》:“余聞氣穴三百六十五,以應一歲……凡三百六十五穴,針之所由行也……孫絡三百六十五會穴,亦以應一歲……溪谷三百六十五會穴,亦應一歲。”《氣府論》:“脈氣所發者,凡三百六十五穴也。”及《靈樞·九針十二原》:“節之交,三百六十五會……所言‘節’者,神氣之所遊行出入也,非皮肉筋骨也。”《邪氣臟腑病形》:“十二經脈,三百六十五絡,其血氣皆上於面而走空竅。”

清·喻嘉言《醫門法律·明絡脈之法·絡脈論》說道:“十二經脈,前賢論之詳矣,而絡脈則未之及,亦缺典也。……十二經生十二絡,十二絡生一百八十系絡,系絡生一百八十纏絡,纏絡生三萬四千孫絡。自內而生出者,愈多則愈細小。”此孫絡非365條,而是不計其數,似現代解剖之毛細血管,按此理推算,當過億矣。按照當時的醫學發展情況,不可能是解剖而得,也是推演而來。