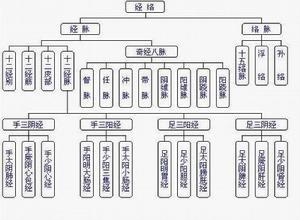

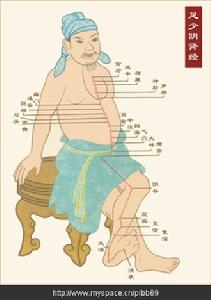

經絡概述

經絡系統結構圖

經絡系統結構圖中國人數千年前就發現,有些人生病時身體會出現紅色發燙的“線條”,而按摩這些“線條”可以治療疾病。這些“線條”,其實就是經絡線。

經絡是人體臟腑氣血運行的通路,猶如宇宙中星球運轉的有序軌道。我們通過刺激體表的經絡或穴位,就能調理體內的臟腑系統。這就是中醫養生治病的玄妙之處。

比如說,我們中國有一句成語叫“捶胸頓足”。人在悲痛的時候,都是哭天喊地,捶胸頓足。為什麼呢?因為胸口有一個穴位叫膻中穴。人悲痛時,氣就鬱結於此。敲打膻中穴,就可以把鬱氣震出來,心情就會改善。所以悲痛時捶胸是人體的一種本能反應,是對身體機能的自我調節。大家不妨試一試。顧客拒絕時不用生氣,回來拍這么一會兒,氣震開了,心情就會變得舒暢。為什麼要頓足呢?因為咱們腳底下有湧泉穴。頓足可以打開湧泉穴,令腎的精氣充沛。腎精氣振奮升起,人就會從鬱悶之氣中解脫出來。

經絡,實際上是經脈和絡脈的總稱。《醫學入門》說: “經者,經也;經之支派者為絡。” 經,有路徑之意。經脈貫通上下,溝通內外。絡,有網路之意。絡脈縱橫交錯,遍布全身。 經脈是縱行幹線;絡脈是經脈的大小分支。經絡內屬臟腑,入絡於肢節,溝通於臟腑與體表之間,並藉此行氣血、營陰陽,以溝通五臟、六腑、四肢、百骸、九竅、皮毛和筋肉的通道。

人體經絡系統的構成主要包括十二正經、奇經八脈、十五別絡、十二經別、十二經筋等。 正經有十二,即手足三陰經和手足三陽經,合稱“十二經脈”,是氣血運行的主要通道。奇經有八條,即督、任、沖、帶、陰蹺、陽蹺、陰維、陽維,合稱“奇經八脈”,有統率、聯絡和調節十二經脈的作用。十二經別,是從十二經脈別出的經脈,主要是加強十二經脈中相為表里的兩經之間的聯繫,還由於它通達某些正經未循行到的器官與形體部位,因而能補正經之不足。絡脈是經脈的分支,有別絡、浮絡和孫絡之分。別絡是較大的和主要的絡脈。十二經與督脈、任脈各有一支別絡,再加上脾之大絡,合為“十五別絡”。別絡具有加強相為表里兩經脈之間在體表的聯繫。浮絡是循於人體淺表部位而常浮現的絡脈。孫絡是細小的絡脈。連屬部,包括經筋和皮部,是十二經脈與筋肉和體表的連屬部分。

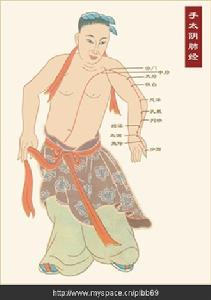

手太陰肺經

手太陰肺經

手太陰肺經所屬經穴:共11穴

中府、雲門、天府、俠白、尺澤、孔最、列缺、經渠、魚際、太淵、少商。

手太陰肺經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:肺手太陰之脈,起於中焦,下絡大腸,還循胃口,上膈屬肺。從肺系,橫出腋下,下循臑內行少陰、心主之前,下肘中,循臂內上骨 下廉,入寸口,上魚,循魚際,出大指之端。

其支者:從腕後,直出次指內廉,出其端。

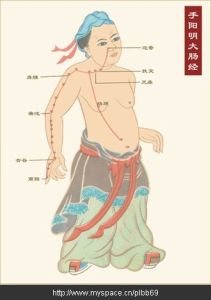

手陽明大腸經

手陽明大腸經

手陽明大腸經所屬經穴:共20穴,商陽、二間、三間、合谷、陽溪、偏歷、溫溜、上廉、下廉、手三里、曲池、肘骨髎、手五理、臂灞、肩髃、巨骨、天鼎、扶突、禾髎、迎香。

手陽明大腸經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:大腸手陽明之脈,起於大指次指之端,循指上廉,出合谷兩骨之間,上入兩筋之中,循臂上廉,入肘外廉,上臑外前廉,上肩,出髃骨之前廉,上出於柱骨之會上,下入缺盆,絡肺,下膈,屬大腸。

其支者:從缺盆上頸,貫頰,入下齒中;還出挾口,交人中——左之右、右之左,上挾鼻孔。

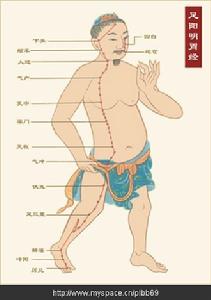

足陽明胃經

足陽明胃經

足陽明胃經所屬經穴共45穴:承泣、四白、巨髎、地侖、大迎、頰車、下關、頭維、人迎、水突、氣舍、缺盆、氣戶、庫房、醫翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承滿、梁門、關門、太乙、滑肉門、天樞、外陵、大巨、水道、歸來、氣沖、髀關、伏兔、陰市、梁丘、犢鼻、足三里、下巨虛、條囗、上巨虛、豐隆、解溪、沖陽、陷谷、“內庭、厲兌。

足陽明胃經循行經絡線: 《靈樞•經脈》:胃足陽明之脈:起於鼻,交頞中,旁約太陽之脈,下循鼻外,入上齒中,還出挾口,環唇,下交承漿,卻循頤後下廉,出大迎,循頰車,上耳前,過客主人,循髮際,至額顱。

其支者:從大迎前,下人迎,循喉嚨,入缺盆,下膈,屬胃,絡脾。

其直者:從缺盆下乳內廉,下挾臍,入氣街中。

其支者:起於胃口,下循腹里,下至氣街中而合。——以下髀關,抵伏兔,下膝髕中,下循脛外廉,下足跗,入中指內間。

其支者:下三寸而別,下入中指外間。

其支者:別跗上,入大指間,出其端。

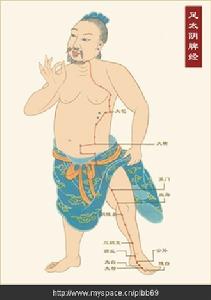

足太陰脾經

足太陰脾經

足太陰脾經所屬經脈穴共13穴:隱白、大都、太白、公孫、照海、商丘、三陰交、漏谷、地機、天溪、胸鄉、周雲、大包。

足太陰脾經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:脾足太陰之脈,起於大指之端,循指內側白肉際,過核骨後,上內踝前廉,上踹內,循脛骨後,交出厥陰之前,上膝股內前廉,入腹,屬脾,絡胃,上膈,挾咽,連舌本 ,散舌下。

其支者:復從胃,別上膈,注心中(脾之大絡,名曰大包,出淵腋下三寸,布胸脅)。

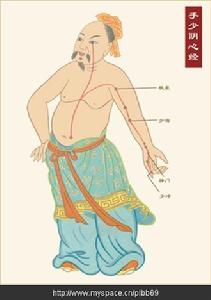

手少陰心經

手少陰心經

手少陰心經所屬經穴共9 穴:極泉、青靈、少海、靈道、通里、陰郄、神門、少府、少沖。

手少陰心經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:心手少陰之脈,起於心中,出屬心繫下膈,絡小腸。

其支者:從心繫,上挾咽,系目系。

其直者:復從心繫,卻上肺,下出腋下,下循臑內後廉,行太陰、心主之後,下肘內,循臂內後廉,抵掌後銳骨之端,入掌內後廉,循小指之內,出其端。

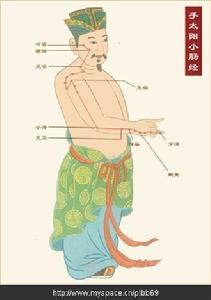

手太陽小腸經

手太陽小腸經

手太陽小腸經所屬經穴共19穴:少澤、前谷、後溪、腕骨、陽穀、養老、支正、小海、肩貞、騰腧、天宗、乘風、曲垣、肓外俞、肓中俞、天窗、天容、顴髎、聽宮。

手太陽小腸經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:小腸手太陽之脈,起於小指之端,循手外側上腕,出踝中,直上循臂骨下廉,出肘內側兩骨之間,上循外後廉,出肩解,繞肩胛,交肩上,入缺盆,絡心,循咽下膈,抵胃,屬小腸。

其支者:從缺盆循頸,上頰,至目銳眥,卻入耳中。

其支者:別頰上(出頁),抵鼻,至目內眥(斜絡於顴)。

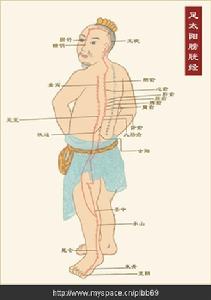

足太陽膀胱經

足太陽膀胱經

足太陽膀胱經 所屬經穴共66穴 :晴明、攢竹、眉沖、曲差、五處、承光、通天、絡卻、.枕、天柱、大杼、風門、肺俞、厥陰俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、氣海俞、大腸俞、關元俞、小腸俞、膀胱俞、中膂俞、白環俞、上髎、次髎、中髎、下髎、會陽、附分、魄戶、膏肓、神堂、意喜、膈關、魂門、陽綱、藝舍、胃侖、育門、志室、胞盲、秩邊、承扶、殷門、浮郄、委陽、委中、合陽、承筋、承山、飛楊、跗陽、崑崙、仆參、申脈、金門、京骨、通谷、至陰。

足太陽膀胱經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:膀胱足太陽之脈,起於目內眥,上額,交巔。

其支者:從巔至耳上角。

其直者:從巔入絡腦,還出別下項 ,循肩膊,挾脊抵腰中,入循膂,絡腎,屬膀胱。

其支者:從腰中,下挾脊,貫臀,入膕中。

其支者:從膊內左右別下貫胛,挾脊內,過髀樞,循脾外後廉下合膕中——以下貫踹內,出外踝之後,循京骨 至小指外側。

足少陰腎經

足少陰腎經

足少陰腎經所屬經穴共27穴 :湧泉、然谷、大溪、大鐘、水泉、照海、復溜、交信、築賓、陰谷、橫骨、大赫、氣穴、四滿、中注、肓俞、商曲、石關、陰都、通谷、幽門、步廊、神封、靈墟、神藏、或中、俞府。

足少陰腎經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:腎足少陰之脈:起於小指之下,邪走足心,出於然谷之下,循內踝之後,別入跟中,以上踹內,出膕內廉,上股骨內後廉,貫脊屬腎,絡膀胱。

其直者:從腎,上貫肝、膈,入肺中,循喉嚨,挾舌本。

其支者:從肺出,絡心,注肺中,循喉嚨,挾舌本。

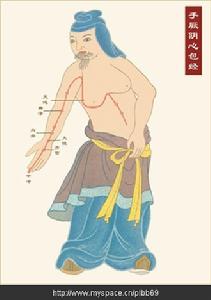

手厥陰心包經

手厥陰心包經

手厥陰心包經所屬經脈穴共9 穴:天池、天泉、曲澤、郄門、間使、內關、大陵、勞宮、中沖。

手厥陰心包經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:心主手厥陰心包絡之脈,起於胸中,出屬心包絡,下膈,歷絡三焦。

其支者:循胸出脅,下腋三寸,上抵腋下,循臑內,行太陰、少陰之間,入肘中,下臂,行兩筋之間,入掌中,循中指,出其端。

其支者:別掌中,循小指次指出其端。

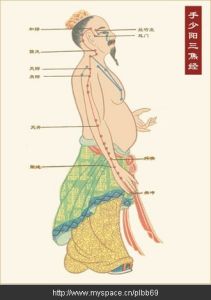

手少陽三焦經

手少陽三焦經

手少陽三焦經所屬經穴共22穴 :關沖、液門、中諸、陽池、外關、支溝、會宗、三陽絡、四讀、天井、清冷淵、消濼、臑會、天髎、天牖、翳風、瘛脈、顱息、角孫、耳門、和髎、絲竹空。

手少陽三焦經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:三焦手少陽之脈,起於小指次指之端,上出兩指之間,循手錶腕,出臂外兩骨之間,上貫肘,循臑外上肩,而交出足少陽之後,入缺盆,布膻中,散絡心包,下膈,遍屬三焦。

其支者:從膻中上出缺盆。上項,系耳後,直上出耳角,以屈下頰至。

其支者:從耳後入耳中,出走耳前,過客主人,前交頰,至目銳眥。

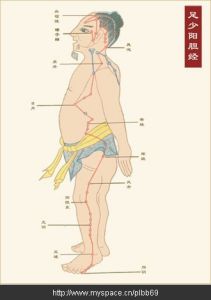

足少陽膽經

足少陽膽經

足少陽膽經足少陽膽經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:膽足少陽之脈,起於目銳眥,上抵頭角,下耳後,循頸,行手少陽之前,至肩上,卻交出手少陽之後,入缺盆。

其支者:從耳後入耳中,出走耳前,至目銳眥後。

其支者:別銳眥,下大迎,合於手少陽,抵於,下加頰車,下頸,合缺盆——以下胸中,貫膈,絡肝、屬膽,循肋脅里,出氣街,繞毛際,橫入髀厭中。

其直者:從缺盆下腋,循胸,過季脅,下合髀厭中。——以下循髀陽,出膝外廉,下外輔骨之前,直下抵絕骨之端,下出外踝之前,循足跗上,入小指次指之間。

其支者:別跗上,入大指之間,循大指歧骨內,出其端,還貫爪甲、出三毛。

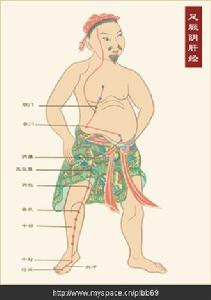

足厥陰肝經

足厥陰肝經

足厥陰肝經所屬經穴共14穴:大敦、行間、太沖、中封、蠢溝、中都、膝關、曲泉、陰包、足五里、陰廉、急脈、章門、期門。

足厥陰肝經循行經絡線:

《靈樞•經脈》:肝足厥陰之脈,起於大指叢毛之際,上循足跗上廉,去內踝一寸,上踝八寸,交出太陰之後,上膕內廉,循股陰,八毛中,環陰器,抵小腹,挾胃,屬肝,絡膽,上貫膈,布脅肋,循喉嚨之後,上入頏顙.

其支者;從目系下頰里,環唇內。

其支者:復從肝別貫膈注肺。

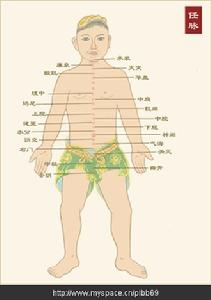

任脈

任脈

任脈所屬腧穴共24穴:本經穴:會陰、曲骨、中極、關元、石門、氣海、陰交、神關、水分、下脘、建里、中脘、上脘、巨關、鳩尾、中庭、膻中、玉堂、紫宮、華蓋、璇璣、天突、廉泉、承漿。

任脈循行經絡線:(1)起於小腹內,下出於會陰部,(2)向上行於陰毛部,(3)沿著腹內,向上經過關元等穴,(4)達到咽喉部,(5)再上行環繞口唇,(6)經過面部,(7)進入目眶下(承泣穴屬足陽明胃經)。

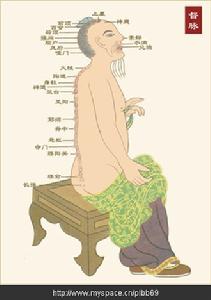

督脈

督脈

督脈所屬腧穴共28穴 :本經穴:長強、腰俞、陽關、命門、懸樞、脊中、中樞、筋縮、至陽、靈台、神道、身柱、陶道、大椎、啞門、風府、腦戶、強間、後頂、百會、前頂、囪會、上星、神庭、素髎、水溝、兌端、齦交。

督脈循行經絡線:

循行:(1)起於小腹內,下出於會陰部,(2)向後行於脊柱的內部,(3)上達項後風府,進入腦內,(4)上行巔頂,(5)沿前額下行至鼻柱。