絞胎瓷器

是我國古代陶瓷裝飾工藝中特殊的品種,由於工藝複雜,製作難度大,因此其產品、產量在很大程度上受到限制。根據目前掌握的考古資料分析,絞胎工藝最早產於唐代,至宋代蓬勃發展並發揚到極致,元以後逐漸衰亡。雖然,目前對絞胎器的起源、技法、產地以及分期斷代等問題,已有少數學者作了初步探討,而對絞胎器的專門研究,基本上處於停頓狀況。實物資料的缺乏限制了研究的展開與深入。筆者經過近20年來收集古瓷片,分門別類分出唐、宋、元的不同窯口,對不同時期的二百多枚殘片進行全面,細緻的比較研究,寫此短文以備同好共同參考。

大家知道我國漆器製造源遠流長,其紋飾異常精美,很早便進入宮廷作為陳設。歷史發展到唐代時期,由於國力強盛,文化異常發達,出現轟動世界的著名唐三彩和絞胎器。現在普通百姓都知道唐三彩,似乎家喻戶曉,但對絞胎器確知之甚少,緣於難見其真容。現在看來大部分唐三彩為殉葬品,而絞胎器為貴族日用品,因此更難傳世。通過分析,發現唐代絞胎殘片其時代、窯口、質地、器型和裝飾特徵等方面,和唐三彩有著直接密切的關係,但它的生產肯定存在和鞏縣黃冶窯唐三彩生產一樣,有專業的作坊、專門分工製造的問題。

唐代絞胎標本的窯址現已驗證的有河南鞏縣窯、陝西黃堡窯、浙江慈谿上林湖越窯,山西渾源窯。其中鞏縣黃冶窯最為突出,不僅數量大,品種多,更以其燒造歷史早。

唐代絞胎和唐三彩一致,均以高嶺土作胎,因燒成溫度不同,胎色白中帶粉紅,大都施低溫黃釉、綠釉和三彩釉三種色調,以黃釉居多,三彩釉最少,主要形狀有圓角長方枕、倭角長方枕、三彩釉長方枕。

絞胎花紋有精有細,可見木紋理,“幾”形曲折紋、團花紋等,其中團花紋又有朵梅紋、如意雲紋、菱花紋三種。技法上有整片絞胎和鑲嵌貼面二種。絞胎泥色有白、褐、黑三種,有白、褐或白、黑二色相絞,也有白、褐、黑三色相絞,都十分精美。

宋代的統一結束了五代十國的分裂割劇局面,經濟關係的變化促進了社會生產力的發展。一時間全國廣大地區已窯場紛立,商品經濟的發展和城市的繁榮增強了各窯場之間的技術交流和產品競爭。絞胎陶瓷生產由原先四個窯場擴大到北方許多地區。根據發表的資料,得知有修武當陽峪窯、焦作的恩村和礦山窯、鞏縣芝田窯、新安城關窯、禹縣鈞台窯、寶豐清涼寺窯、山西榆次窯、山東淄博的博山大街窯和磁村窯等。其中,當以陽峪窯及其附近礦山、恩村諸窯的絞胎產品數量較大,且質量、紋飾也最為精美。

絞胎通常是用兩種不同顏色的瓷土(古代主要是白、黑或白、褐、黃)分別製成泥色,然後像擰麻花一樣將它們擰在一起,製成新的泥料,待用,或直接拉坯成型,或切成片狀作鑲嵌使用。經過如此繁瑣反覆加工的陶瓷器,坯體可呈現出兩種瓷泥絞在一起所形成的各種花紋。目前,所見花紋有五種:①像木材的年輪;②像並列的羽毛;③像並排的雉尾;④像盛開的梅花;⑤像浮雲流水。所有這些精美紋飾無疑給人們以變化萬千之感。由於其製作工藝有別,因此所適用的器物類型和裝飾部位也不盡相同。

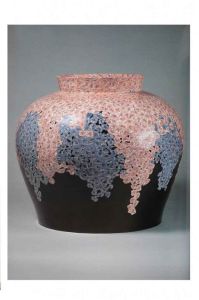

筆者珍藏的這件北宋絞胎全本,歷盡艱辛保存如此品相令眾多古陶瓷鑑定大家為之驚嘆,愈顯珍貴。其瓷化程度很高,胎質堅硬,質地細膩。器物成型規整,製作精細,器壁較薄,胎土為白、褐兩色相絞,紋理橫豎交織,十分獨特。器物為滿釉支燒,底部有三個釘痕,有專家認為是北宋當陽峪窯中的極品,國內孤品,有專家認為是焦作礦山窯的東西。我們知道焦作礦山窯也在當陽峪窯系列中。

解釋

元明清以後,景德鎮逐漸成為全國瓷業的中心,北方窯場總體趨於衰落,傳統的絞胎器生產也不例外。因此後人無法破解失傳已久的絞胎之謎,為讓更多古陶瓷愛好者有所了解,寫此短文權當拋磚引玉。(江平)重要產地

河南焦作當陽峪

當陽峪絞胎瓷與當地人文的關係當陽峪地處豫北太行山的南麓,瓷土資源豐富,位於修武縣西村鄉,是北宋著名民窯的中心。由於窯址在焦作市修武縣境內,故又稱作修武窯。當陽峪離北宋的都城汴京(開封)很近,唐宋時期中原經濟繁榮,人們物質文化需求旺盛,有利的社會基礎、地理條件和豐富的天然資源是宋代當陽峪瓷燒造興旺的重要原因。據考證,此窯當創燒於唐五代,宋金是其鼎盛期。在豫西北太行山南麓700多公里淺山區的溝壑中,有一個龐大的古陶瓷窯群,當陽峪窯是整個窯群的中心。當時沿太行山,以當陽峪為中心向東、西、南三個方向250餘平方公里有大小窯場上千餘座,生產著不同種類、形式各異的陶瓷產品,形成了北宋時期規模最大的陶瓷生產區,其陶瓷製作工藝達到了極高的水平。當陽峪絞胎瓷藝術文化與中國傳統人文思想息息相通。絞胎藝術瓷文化,正在不斷為當代人們所認識,其獨有品質,也與這種傳統人文精神相吻合。絞胎藝術瓷的紋飾、圖象入其胎質,內外相通、相同,表里如一。絞胎藝術瓷其獨特的藝術風格,體現了華夏民族的可貴的傳統美德。這也是當陽峪膠胎藝術瓷與其它瓷類不同之處,具有獨到的藝術魅力和文化價值。新中國成立後,老一輩古陶瓷專家陳萬里、葉喆民先生曾考察過當陽峪瓷窯,認為當陽峪古陶瓷品種多,特別是絞胎瓷藝術價值高,在宋代陶瓷發展中地位十分重要,與五大名窯比毫不遜色,這是一個值得深入研究和大力宣傳的古瓷窯,應加大研究,把當陽峪古陶瓷——絞胎瓷推向全國,推向世界。中華當陽峪古陶瓷研究會研究員李慶洲認為,當陽峪古陶瓷燒制時間長、規模大、精品多,許多專家把當陽峪古陶瓷當做定窯出的陶瓷,奉為古陶瓷難得的上品。當陽峪窯系是既燒民間用品也燒宮廷用瓷的重要窯系。從20世紀50年代起,國內外專家對絞胎瓷進行研究和開發,但進展緩慢,並且均以仿古研究為主。由於絞胎藝術瓷生產工藝複雜,技術難度高,關鍵技術難以掌握,不能進行規模化生產。

當陽峪古陶瓷是我國古陶瓷的璀璨之花9月23日至24日,來自河南省的30多位古陶瓷研究專家和愛好者會聚焦作市,對當陽峪古陶瓷進行深入的研討。他們認為,當陽峪古陶瓷是我國古陶瓷的璀璨之花,當陽峪窯應與國內五大名窯齊名。這次當陽峪古陶瓷研討會是由中華全國工商業聯合會古玩業商會當陽峪古陶瓷研究會和焦作市收藏家協會聯合舉辦的。中華當陽峪古陶瓷研究會副會長張永福通過潛心研究發現,當陽峪古陶瓷在古代不僅通過陸上運輸,而且通過水上運輸運往全國各地。中華當陽峪古陶瓷研究會研究員李慶洲通過研究認為,當陽峪古陶瓷燒制時間長、規模大、精品多,許多專家把當陽峪古陶瓷當做定窯出的陶瓷,奉為古陶瓷難得的上品。當陽峪窯系是既燒民間用品也燒宮廷用瓷的重要窯系。省古陶瓷研究會常務理事、商丘市收藏協會名譽會長趙啟鍾認為,當陽峪古陶瓷品種多,藝術價值高,在宋代古陶瓷發展中地位十分重要,與五大名窯比毫不遜色,應加大研究,把當陽峪古陶瓷推向全國,推向世界。省古陶瓷研究會常務理事原雪輝認為,在豫西北太行山南麓700多公里淺表山區的溝壑中,有一個龐大的古陶瓷窯群,當陽峪窯是整個窯群的中心。該窯群的燒制年代可追溯至唐代,北宋時期發展到了鼎盛時期。當時沿太行山下,以當陽峪為中心向東、西、南三個方向250余平方公里有大小窯場上千餘座,生產著不同種類、形式各異的陶瓷產品,形成了北宋時期規模最大的陶瓷生產區,其陶瓷製作工藝達到了極高的水平。專家們通過研討後一致認為,當陽峪古陶瓷集眾家之長,個別方面具百家之精華。目前國內外古陶瓷界對當陽峪古陶瓷研究十分關注,加大當陽峪古陶瓷的研究勢在必行,建議每年召開一次研討會,邀請國內知名專家參加,編印有關當陽峪古陶瓷研討的報刊,發行到專家、院校,進一步擴大影響。當天下午,專家們到市博物館參觀了當陽峪古陶瓷精品展。當數百件當陽峪完整器和瓷片展示在大家面前時,人們都被當陽峪陶瓷所折服。在當陽峪發現的瓷片之中,有定窯風格之白瓷,汝窯風格之青瓷,鈞窯風格之陶器,官窯風格之薄胎細瓷,開片青瓷,紫口鐵足之青釉瓷,都在收藏家收藏的當陽峪瓷片、瓷器中找到了實物證實,這說明當時當陽峪制瓷技藝已達到登峰造極的程度。加強對當陽峪瓷窯的保護刻不容緩9月24日,參加研討會的專家到當陽峪窯遺址進行實地考察。大家首先來到博愛縣柏山窯窯址進行考察。在柏山方圓5公里的區域,有眾多當陽峪古窯址,保存完好,跨度從唐代延續到明清時期,曾出土大量的絞彩。在中站區西王封窯址中,大家了解到該窯址曾發現具絢爛藝術風格的褐地剔白花紅綠彩加黑開光的大蓋缸以及色彩亮麗、風格明快的絞化妝土。最後,大家來到位於修武縣西村鄉陽峪村的當陽峪瓷窯遺址,這是一處宋代古陶瓷遺址,去年被列為國家重點文物保護單位,現已發現保存完整的古陶窯爐6座、作坊7處,出土了一批完整的陶瓷器。其中,所出土的醬釉瓷器胎體細白輕薄,釉面發亮,堪稱當時制瓷精品。當陽峪瓷窯遺址現存的宋崇寧四年(1105年)《德應候百靈翁之廟記碑》引起了大家的關注,碑文詳述了當時當陽峪瓷業之興旺,有巧匠百餘家,從業者萬餘人,反映了當年當陽峪瓷藝精巧、品質之高。該碑是目前我國現存的古代三塊窯神碑之一(另兩塊在陝西耀州、江西景德鎮)。通過考察,專家們對當陽峪窯群有了進一步的了解和認識,認為這些古窯址十分珍貴,應進一步加大對當陽峪窯址的保護力度。

當代當陽峪絞胎瓷作品

當代當陽峪絞胎瓷作品絞胎瓷在日本的發展

日本稱練上手就是中國的絞胎,是將兩種以上顏色的陶土結合在一起,以其橫斷面作為器型表面,產生出變化豐富的裝飾效果。其橫切面有縞紋、木紋等形式,日本將之進一步分類稱為鶉手、木理手、市鬆手、墨流等等。絞胎作品中“玻璃光”也就是瓷的意思,即絞胎瓷。絞胎瓷對日本的傳播和影回響歸功於日本古陶瓷專家小山富士夫,他寫的“北宋修武窯”一文將中國的絞胎瓷介紹到了日本,松井康成(1927-2003)以豐富的表現力使絞胎瓷的形象發生了變化,開拓了他獨創性的裝飾美的世界。做為日本“人間國寶”他的貢獻在於使絞胎作品不僅影響了全日本國,進而作為世界著名陶瓷藝術家也將絞胎瓷介紹到了全世界。一、日本絞胎瓷的社團組織近年在日本以絞胎瓷文化為活動內容的學術團體主要有“璃光會”和“彩泥窯”陶藝教室,影響最大。彩泥窯陶藝教室彩泥窯位於市川、浦安附近,是一個傳播體會陶瓷文化的一個會員制陶藝教室。這個陶藝教室面向日本大眾,致力於打造日本第一陶藝教室。會員分為彩芽會員和彩冶會員。彩芽會員是初級會員,會員可以在任何時間來到陶藝教室練習學習,並且可以隨時接受個人指導。彩冶會員每人都有自己的獨立工作室,教室給所有會員提供一切制陶方便,必要時可以隨時和老師商議。在學院的主頁上可以看到所有會員的作品照片,各個會員從制陶過程中得到了很大的成就感與樂趣。在會員之外,陶藝教室還為普通人舉行一日體驗活動。男女老少不管什麼時間都可以免費體驗。這裡的講師都是日本制陶名人,其中主辦者是日本的絞胎藝術大師中野拓,他的作品被多家日本美術館收藏,並多次在全國展上得獎。這裡已成為日本絞胎文化向大眾傳播的主要陣地。璃光會璃光會是一個日本工藝會的下屬團體,受國庫資助,是為了學習與繼承重要無形文化財絞胎瓷而建立的。加入此會的所有人都有機會向日本人間國寶大師松井康成先生學習絞胎瓷藝術。平成11-12年(1999-2000)2年間,從希望參加松井康成研修會的人中選拔了10人,組成了現在的璃光會,這10個人來自日本全國各地,從白瓷到彩繪瓷,各懷絕技。也就是2002年開始,每年都舉行絞胎瓷研修會,並舉行作品展示會,吸引了全國各地的目光。此研修會深入研究了中國古代絞胎瓷,並模仿唐宋時期的絞胎瓷,體驗製作絞胎瓷的過程,並直接接受松井康成的指導,真正貫徹了傳播絞胎文化這一創會宗旨。

當代日本絞胎瓷作品

當代日本絞胎瓷作品