主要產地

焦作,因“焦家作坊”而得名,與陶瓷業的關係甚為密切,是中華民族重要的發祥地。而修武又是黃帝所封陶正(主管制陶之官職)寧封子之誕生地,是我國陶瓷文化根源所在。懷川大地,古屬“三河”地區之“河內”,“九州”中央之“冀州”,太行山南之“山陽”,是黃帝統一中原、百族交匯融合、孕育中華文明的搖籃。 自古以來,我國陶瓷種類可謂洋洋大觀,大凡陶瓷工藝,或色釉變化運用,或彩繪裝飾、雕刻、鏤空、捏制、圓塑,或由於火焰、火候、火溫不同而發生釉料色彩之美妙變化,工藝體現盡達極致,各種造型種類不可勝數。

在諸類陶瓷中,有罕為人知的獨特瓷種,其品位超群,堪為諸瓷之首,這就是始於我國唐代的、將仿犀皮漆器工藝特點運用到瓷器製作中而形成的一個獨特瓷種———絞胎瓷。 絞胎瓷由兩種(或多種)不同顏色的瓷泥制胎,形成了不同色彩的紋飾圖案,其色彩紋理使瓷質體現有著本質的不同,北方民間亦稱之為“透花瓷”。這種本質內外變化如一的特殊制瓷工藝發展到宋代時已達到相當高的水平。

北宋時,絞胎瓷在焦作當陽峪實現了大規模生產,其他地方也少量生產這種瓷器。《中國工藝美術大辭典》記載:“當陽峪窯,宋代北方民間瓷窯。窯址在河南修武當陽峪,故名。”絞胎瓷釉色光潤瑩亮,裝飾技法有刻花、半畫半刻、填彩、三彩式絞胎等,其中以絞胎技法最具有當陽峪窯的獨特風格。

焦作當陽峪現存大宋崇寧四年(公元1105年)《德應侯百靈翁之廟記碑》,是我國目前現存三大窯神碑之一,記載了當年當陽峪窯業之繁榮。碑文記述立廟之因:“……遂益蜀日發徒,遠邁耀地,觀其位貌,繪其神儀,而立廟像於茲焉。”“世利茲器,埏埴者百餘家,資養者萬餘口……”由此可見當陽峪窯場繁盛之狀況。

江南提舉程筠為百靈廟作歌序,全詩34句(七言)。程筠是北宋景德鎮管理燒瓷的地方官員,對當陽峪瓷器倍加讚賞:“當陽銅藥真奇器,巧匠陶釣尤精緻。三日不余方可熱,開時光彩真奇異。銅色如朱白如玉。”由此可知當年當陽峪瓷技藝之精美。

上世紀40年代,日本考古學家小山富士夫在一篇考察焦作當陽峪窯的學術報告中指出:“在焦作古窯址里首先映入眼帘的是俗稱為絞胎瓷的美麗瓷片,它是用白色的瓷土和紅色的瓷土攪和在一起做成的。這種瓷器可能是一個特別有名的陶工的作品。絞胎瓷不管是在部落里還是在古窯址都能發現……在修武窯既燒制唐代風格低溫色釉的絞胎瓷,也燒制白色有點暗帶點灰色的東西,一直被稱為唐代絞胎瓷,其實感覺像北宋時期的瓷器。總之,修武窯燒了相當長時間的絞胎瓷。”他當時把修武當陽峪窯命名為“修武窯”。 著名陶瓷考古學家馮先銘先生和葉吉吉民先生在調查當陽峪窯時,把絞胎瓷工藝提高到一個新的高度:“宋代絞胎裝飾瓷器除當陽峪外,河南寶豐、新安及山東淄博也有發現,但都不如當陽峪的精緻……” 著名考古學家陳萬里先生考察當陽峪窯時提出:“總之,當陽峪窯的作品,向來是不為人們所重視的,如此一個重要窯場,竟被忽略了。我以為,黃河以北的宋瓷,除了曲陽之定、臨汝之汝以外,沒有一處可與當陽峪相媲美。

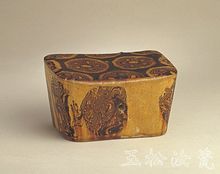

金谷軒作品

金谷軒作品磁州的冶子窯以及安陽的觀台窯(在漳河兩岸)終遜當陽峪一籌。” 可見,當陽峪絞胎瓷在歷史上具有重要的地位和珍貴价值。史學專家對於當陽峪窯和絞胎瓷工藝失傳之因說法不一,但有一點可以肯定,至宋“靖康之變”後,隨著北宋戰亂、金兵入侵,當陽峪窯火衰退,至元時絕跡,絞胎瓷工藝由此失傳。 1981年,北京故宮博物院珍藏的兩件當陽峪宋代絞胎瓷,引起中央工藝美院梅健鷹教授的極大興趣,他親臨實地考證、試製,對失傳的絞胎瓷工藝中幾種不同的絞胎紋理進行開發,使其得以復甦。 2001年,河南省科技部門對焦作當陽峪失傳的絞胎瓷工藝重新認定並高度重視,將其列為省、市科研攻關項目,對當陽峪絞胎瓷工藝進行全面開發。焦作市金谷軒文化藝術傳播有限責任公司承擔了這一重要科研課題,通過科研攻關和反覆試製,

成功的燒制出當代優質的絞胎藝術瓷。

製作工藝

絞胎陶瓷每一件產品都有其不同的紋理特色,其紋理結構只有相似,沒有相同,它以獨特的紋理結構和色彩變化在陶瓷產品中獨樹一幟,成為諸瓷之中的佼佼者,堪稱制瓷精品。

絞胎瓷圖冊

絞胎瓷圖冊絞胎陶瓷製作技術是當陽峪獨特的工藝技術之一,絞胎是陶瓷技術與藝術的完美結合.它將形式美在瓷胎裝飾方面推向極至.它利用陶瓷顏色的色彩,通過了作者的精心構思,進行揉合、排列和白泥或其它色泥,繼成的紋理或圖案,出現的亦真亦幻的藝術感染力,令人賞心悅目。

當陽峪的絞胎瓷,最早出現在唐代,那時的絞胎技術尚不成熟,多數絞胎的紋理則以亂紋、回紋為主,在瓷或陶的表面進行絞胎。所施的釉色多以低溫黃鼬、綠釉為多見、瓷胎白較差。到了北宋時期,當陽峪的絞胎技術已十分成熟了,絞胎技術有了快速發展,工藝更趨成熟,瓷胎的白度有了很大提高,紋路技術也更加完美,而且表里如一。有席編紋、麥穗紋、羽毛紋、迴轉紋、木鏇紋、流沙紋約十多種紋理的變化。

當代絞胎瓷的工藝水品更加精湛,紋飾也更加多樣,根據中國當代唯一的絞胎瓷工藝美術大師楊峽的著作,我們可以知道絞胎瓷的紋飾可以分成16種基本紋飾。絞胎瓷的理論研究和工藝探索,河南焦作當陽峪也走在了最前沿。

傳統絞胎工藝

絞胎陶瓷

絞胎陶瓷絞胎是指將兩種以上不同顏色的瓷土通過各種複雜工藝在瓷胎里直接做出紋飾的瓷器表現手法,傳統的絞胎工藝因為不成熟,在燒制過程中容易開裂,因此工匠們不會採用高溫燒制絞胎瓷,歷史上流傳下來的絞胎作品多為陶器。而且因為當時高溫顏料技術的落後,燒制過程中顏色容易揮發,所以燒制的作品顏色較為暗淡。當代經過藝術家們的大膽嘗試與研究,在焦作當陽峪已經可以做出玉質感很強的瓷器作品。

當代絞胎瓷工藝

當代絞胎瓷工藝突破了前人所面臨的束縛,在表現形式上更加豐富,並且吸收了很多種其他藝術形式,使其面貌一新。由於高溫顏料技術的進步,現在即使在高溫下也能夠燒制出顏色鮮艷的瓷器作品,更符合當代年輕人的審美,因此也就能夠更好的被年輕人接受,更好的被年輕人傳承。

當代優秀作品

當代優秀作品絞胎瓷通過與雕刻藝術結合更能表現其材質美,通過與美術瓷結合可以做出更有收藏價值的藝術作品。設計上還可以借鑑青銅器,玻璃及玉器等更豐富了絞胎瓷文化內涵。

歷史價值

絞胎陶瓷的燒製成功,是人們沖脫了隋、唐以前單調青白兩色瓷的束縛,是深入到胎骨的“釉下彩繪”;是人們對美好事物的一種追求。

人們常說的唐代陶瓷裝飾三大突破:絞胎、唐三彩和湖南長沙窯的釉下彩繪。試想用幾種不同顏色的瓷土,既要掌握好乾濕度,又要掌握好熱膨脹係數,燒成這種深入到胎骨的“釉下彩繪”,它的工藝要求和技術水平遠遠超過同時代長沙窯的釉下彩繪。因此可以說在當時來講,絞胎陶瓷是技蓋群芳的高技術產品。新中國成立後,國家曾多次組織人員進行研究仿製,至少到七十年代前,尚未獲得很大成就。

歷史上的絞胎瓷也是因其工藝上的高難度而成為王公貴族們的專用奢侈品。高溫下,不同顏色的泥土收縮率不同,其製成的胎就會容易開裂,因此成品率很低,這也是絞胎瓷只有在經濟繁榮的時候才會有所發展的原因。

絞胎文化

絞胎瓷內外相通表里如一代表了中國文人墨客的君子情懷。絞胎文化源於孟子那篇“君子本色,表里如一”,同時傳達著對君子本色的尊敬和讚美。從技法上絞胎瓷著重表現瓷胎的表里如一,從美學上絞胎瓷強調淡美素雅,力圖表達“仁義禮智跟於心”的君子品味,同時又以表現形式的多樣性,詮釋了“其色也睟然”君子氣概。歷史上也因其這種特性深受士大夫階層的喜愛。相傳宋代大詩人蘇軾在首次拜訪自己岳父時送的就是親自到河南定製的絞胎瓷。隨後很多文人雅士紛紛效仿,致使在當時工藝水平下絞胎瓷供給嚴重不足,很多百姓只得將窯內摔碎的瓷片作為貴重的禮品相互饋贈。

出土器物

絞胎陶瓷

絞胎陶瓷陝西、河南兩省的唐墓都出土過這類器物,有杯、盌、三足小盤、長方形小枕等。杯多小型,有的杯身稍高,有的較淺。盌有唐代習見的弦紋盌,口外撇,盌身淺而近於垂直,盌身中部凸起一條弦紋

,圈足。三足小盤為淺式,盤口沿平折,盤底坦平,下有三個矮小的乳足。長方形小枕為晚唐五代流行的式樣。其製法大致是把制好的絞胎坯泥,切成薄片,然後粘合成形,(底部一般都不用絞胎)陰乾後將四角修圓,在背面挖一個圓孔,最後施釉裝坯入窯燒成。絞胎瓷器的製作工藝比一般色釉瓷器繁複。絞胎瓷器之中還有一種小枕,枕面上絞出三組圓形的團花,成等邊三角形排在枕面上,三組團花大體相同,構成一幅裝飾性很強的圖案。這種絞胎似是模仿漆器的犀毗工藝。絞胎枕傳世品較多,流散到國外的也不少。上海博物館收藏的一件,枕面也為三組團花,枕底刻“杜家花枕”四字。國內還有一件,底刻“裴家花枕”四字。可知唐代這類瓷枕叫做“花枕”。據此又可知,當時有專門從事生產花枕的作坊,而且出現了“杜”、“裴”等名家。1978年故宮博物院在鞏縣窯址採集到一件花枕的殘片,是素燒坯,據此可知花枕是先素燒,燒出的正品再上袖。從殘片斷面看,絞胎團花只占枕面厚度的三分之一,三分之二為白胎,很象木器的包鑲做法,表面用貴重木料包鑲,裡面襯以次料。鞏縣燒花枕已經有了物證,但“杜家花枕”和“裴家花枕”作是否就在今鞏縣地區,目前還缺乏證實的資料,有待於來日了。

當代名家

松井康成(日本)

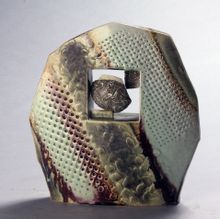

松井康成 生於1927年 原籍長野縣,明治大學文學部畢業,是日本傑出的絞胎瓷大師。1960年在笠間市古剎月崇寺建窯,在長期研究中國的絞胎瓷藝術以後,創新了傳統絞胎瓷技法並且成功減小了不同色土收縮率,最終成為日本絞胎瓷技法的集大成者,被授予日本工藝美術界最高榮譽“人間國寶”。作品主要分為早期的自然紋飾作品,無釉作品以及後期的玻璃光釉作品。其作品色彩濃烈,器型大氣,被視為是日本瓷器藝術界的代表。

松井康成作品

松井康成作品伊藤赤水

伊藤赤水作品

伊藤赤水作品伊藤赤水 昭和41年畢業於京都工藝纖維大學陶瓷專業。昭和47年作品入選第十九回日本傳統工藝展。昭和48年作品入選第二回日本陶藝展。昭和51年被推薦為日本工藝會正式會員。昭和52年承襲族名五代伊藤赤水。昭和55年作品在第二十回傳統工藝新作展上得獎。同年在第二十七回日本傳統工藝展上得獎。昭和60年第八回日本陶藝展上被授予最優秀作品獎並被授予秩父宮賜杯。昭和62年擔任傳統工藝新作展審查委員。同年在日本陶瓷協會得獎。平成元年擔任傳統工藝新作展審查委員。平成2年擔任傳統工藝新作展審查委員。平成6年擔任傳統工藝新作展審查委員。平成9年第四十四回日本傳統工藝展上被授予高松宮紀念獎。平成10年擔任傳統工藝新作展審查委員。同年被授予新瀉日報文化獎(藝術部門)。平成11年擔任日本傳統工藝展審查委員。同年受到新瀉縣知事表彰(藝術文化部門)。平成13年擔任傳統工藝新作展審查委員。平成15年被認定為重要無形文化財保持者(人間國寶)。同年舉辦重要無形文化財保持者(人間國寶)認定特別紀念展。

呂堯臣(中國)

絞胎陶瓷

絞胎陶瓷中國工藝美術大師,著名紫砂陶藝家。 在半個多世紀的陶藝創作生涯中,其創作新品層出,造型新穎別致,風格韻秀古樸,尤其是獨創的“呂氏絞泥”出神入化,堪稱一絕,有“壺藝魔術師”之稱。 因其對中國陶藝的創造性貢獻,1992年被載入英國劍橋《世界名人錄》,並成為“世界名人協會”終身會員。1993年榮獲 “中國工藝美術大師”稱號。

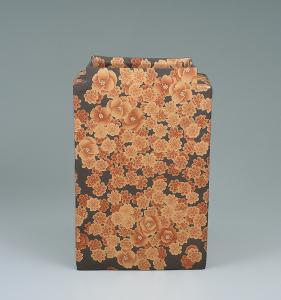

楊峽(中國)

1956年出生

畢業於河南科技學院;現任中國工藝美術協會陶瓷美術專業分會常務理事;河南省工藝美術協會副理事長;河南省工藝美術學會常務理事;河南省工藝美術大師;河南省玉雕大師;河南理工大學和焦作大學兼職教授。

中國絞胎藝術的奠基人,在絞胎瓷理論研究方面做出了很多貢獻。工藝美術期刊的總編。

十餘年潛心陶瓷絞胎裝飾技法的研究,在絞胎瓷造型設計美學規律研究、絞胎瓷紋飾裝飾美學規律研究、絞胎瓷釉飾裝飾美學規律研究有獨到的建樹,形成了一套絞胎瓷創作的理論體系影響國內外。出版的著作有(河南美術出版社)《中國絞胎瓷》;(河南美術出版社)《中國陶瓷名家——楊峽卷》;(中國畫報出版社)《楊峽絞胎瓷研究文集》;(中國文聯出版社)《中國焦作絞胎藝術瓷鑑賞》;發表絞胎瓷研究論文十六篇。

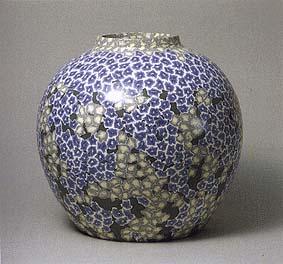

代表作有絞胎瓷作品瓷魂系列“萬眾一心”菊花紋、“盛世花開”牡丹紋、“納福迎春”山花紋

楊峽作品

楊峽作品楊峽絞胎瓷在創作研究上的努力,在國內外產生了較大影響,《絞胎藝術瓷研究》、《絞胎瓷裝飾美學規律的研究》獲兩項省級科技成果。國家科技部授予“全國科技進步先進個人”稱號;同時楊峽也是國家科技進步二等獎獲得者。絞胎瓷作品“萬眾一心”獲中國工藝美術百花獎最佳工藝獎;絞胎瓷韻系列之三角花器獲中國工藝美術百花獎銀獎;絞胎瓷四方花器(扇形紋)入編人民美術出版社九年義務教育《美術》教材。多件絞胎瓷作品被各大博物館收藏。曾在中央電視台七套《鄉土》欄目“大師耀鄉土“欄目做過兩期專訪。

社會評價

事件緣由

1971年陝西乾縣唐懿德太子李重潤墓出土了一件絞胎騎馬狩獵俑。此俑通高36、2厘米、長30厘米,馬四蹄踏地,凜冽威武,似靜非靜,似動非動。一騎士身配寶劍騎於馬上,回首彎弓仰天射獵,造形準確,立意清新,工藝高超,技術嫻熟,是一件難得的藝術珍品,因此有的書把它列為中國百件陶瓷精品之一。

對這件絞胎騎馬狩獵俑有一些不同的解釋

香港《中國文物世界》107期由宋志剛、于海豐兩位先生撰寫的“唐陶俑和三彩俑中的大唐世界”一文的第54頁這樣寫道:“出土於陝西乾縣唐懿德太子墓的絞胎騎馬狩獵俑,其別具一格的工藝是中國陶瓷史上獨一無二、絕無僅有的唯一的全絞胎瓷塑珍品。”

《中國文物精華大辭典陶瓷卷》則在144頁解釋為:“在白胎上繪有深褐色木紋狀花紋,其上罩彩釉呈現絞胎三彩陶效果”。

1995年12月版的《中國歷代陶瓷器100件精品賞析》中,對絞胎騎馬狩獵俑介紹則“是切成絞胎薄片貼在陶胎騎馬俑上”。

現藏於陝西博物館的絞胎騎馬狩獵俑,是全絞胎呢?還是帖面絞胎?又或是在白陶上繪的絞胎效果呢?以上說法莫衷一是,後兩本書現在新華書店可同時買到,使喜歡絞胎的人們產生一些疑惑。

筆者收藏有這種金絞胎和其殘片,從斷面看應是在白陶胎上用絞揉好的絞胎泥片貼上的,屬貼面絞胎工藝,而腿和尾巴是全絞胎工藝。 功,也正說明了這一產品的燒制技術之難。

絞胎騎馬狩獵俑是哪個窯燒造的

絞胎陶瓷創燒於唐代,已被許多唐墓出土實物所證實。然而是唐代什麼時期燒造的?終於什麼時期?還沒有個統一的說法。哪個窯口首先燒造?也尚未說清。

據現有實物(包括殘片)所知,生產絞胎的窯口有河南鞏縣窯、修武當陽峪窯、焦作西王封窯、恩村窯、寶豐青龍寺窯、新安城關窯、山東淄博瓷村窯等。

那么這件精美的絞胎俑是哪個地區、哪個窯口燒制的呢?

唐代的河南物產豐富、經濟發達,生產絞胎的窯口又大都集中在中原大地河南省。其中規摸最大、技術水平最高當屬河南的鞏縣窯。鞏縣窯是一九五六年發現的,窯址位於鞏縣的小黃冶、鐵匠爐村,白沙河鄉等地。以燒白瓷為主、兼燒三彩陶器和絞胎瓷器。後來在此窯又發現了青花瓷器殘片,使我國青花瓷器的燒制年代從元提到了唐,可見此窯在唐代已經達到了相當高的技術水平。《國史補》、《元和郡縣圖志》和《新唐書地理志》中君有河南盛產白瓷向長安進貢的記載。唐代鞏縣窯到長安交通十分方便,兩三里外即是洛河,陶瓷用船運輸可達洛陽,溯黃河入渭直抵長安。向朝廷進貢瓷器說明鞏縣窯瓷器燒制的水平,因為生產貢瓷,反過來也促進了鞏縣窯瓷器燒造技術的進一步提高。

藝術精品

Dorothy feibleman(英國)

費布萊曼的作品非常清新,充滿著歐式風情,並且獨自開創了透光的瓷胎技法,在絞胎瓷領域也是獨樹一幟。

絞胎陶瓷

絞胎陶瓷 絞胎陶瓷

絞胎陶瓷Angela Burkhardt Guallini