結腸小袋纖毛蟲

結腸小袋纖毛蟲纖毛蟲棣屬纖毛門(phylumciliophora),大多數纖毛蟲在生活史的所有階段都有纖毛,而有些蟲科在生活史的某階段纖毛可缺如。纖毛在蟲體表面有節律地順序擺動,形成波狀運動,加之纖毛在排列上稍有傾斜,因而推動蟲體以螺鏇形鏇轉的方式向前運動。蟲體也可依靠纖毛逆向擺動而改變運動方向,向後移動等。

纖毛蟲具有大核和小核各一,偶爾也可見到幾個小核。前者採取無絲分裂,後者為有絲分裂。接合生殖時,遺傳特徵由小核傳遞,但也有證據表明大核可能含有決定蟲體表型特徵的因子。在蟲體的近前端有一明顯的胞口,下接胞咽,後端有一個較小的胞肛。纖毛覆蓋整個蟲體,呈縱向排列或傾斜地螺鏇形平行排列,也有纖毛僅局部於一定區域的蟲種,如圍口區。多數纖毛蟲營自生生活,而另一些蟲種寄生於無脊椎動物和脊椎動物消化道內。與醫學有關的僅結腸小袋纖毛蟲一種。

結腸小袋纖毛蟲

結腸小袋纖毛蟲(balantidiumcolimalmsten,1857)是人體最大的寄生原蟲。寄生於人的大腸中,可侵犯宿主的腸壁組織引起結腸小袋纖毛蟲痢疾(balantidial dysentery)。豬是重要的保蟲宿主。本病流行於熱帶和亞熱帶地區,我國山西、河南和山東以南各地均有散發的病例報告。

形態與生活史

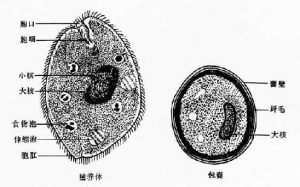

本蟲生活史中有滋養體和包囊二個時期。滋養體呈橢圓形,無色透明或淡灰略帶綠色,大小為30~150×25~120µm。全身披有纖毛,可借纖毛的擺動迅速鏇轉前進。蟲體極易變形,前端有一凹陷的胞口,下接漏斗狀胞咽,顆粒食物借胞口纖毛的運動進入蟲體。胞質內含食物泡,消化後的殘渣經胞經胞肛排出體外。蟲體中、後部各有一伸縮泡(contractile vacuole)用以調節滲透壓。蘇木素染色後可見一個腎形的大核和一個圓形的小核,後者位於前者的凹陷處。包囊圓形,直徑為40~60µm,淡黃或淡綠色,囊壁厚而透明,染色後可見胞核。

包囊隨污染的食物、飲水經口感染宿主,在胃腸道脫囊逸出滋養體。滋養體在結腸內以澱粉顆粒、細菌和細胞為食,以橫二分裂法增殖,還可侵犯腸壁。在繁殖過程中部分滋養體變圓,並分泌囊壁形成包囊,包囊隨糞便排出體外。包囊在外界無囊內增殖。滋養體若隨糞便排出,也有可能在外界成囊。

致病與診斷

滋養體寄生於結腸引起消化道症狀。蟲體可分泌透明質酸酶並藉助機械運動侵犯結腸黏膜甚至黏膜下層,引起潰瘍。嚴重病例可出現大面積結腸黏膜的破壞和脫落,病理變化頗似阿米巴痢疾。患者出現腹痛、腹瀉和粘液血便,並常有脫水及營養不良等。部分病人可排出蟲體但無任何臨床症狀;有些病人主要表現為長期的周期性腹瀉、糞便帶粘液而無膿血。亦可腹瀉與便秘交替出現,並伴有腹脹或回盲部及乙狀結腸部壓痛。該蟲滋養體偶可經淋巴管侵襲腸以外的組織,如肝、肺或泌尿生殖器官等組織,曾報告從1例慢性鼻炎的鼻分泌物中查見滋養體。

確診本病可用糞便直接塗片法檢查滋養體和包囊。標本宜新鮮,並反覆送檢可提高檢出率。必要時行乙狀結腸鏡檢,切取活組織做病理檢查。用阿米巴培養基也可培養本蟲。

流行與防治

結腸小袋纖毛蟲是豬體內的常見寄生蟲,豬是本病的重要傳染源。我國許多省、自治區都發現本蟲,在西南、中南和華南地區,豬的感染較普遍。福建莆田地區豬的感染率達33.8%。一般認為人體的大腸環境對結腸小袋纖毛蟲不甚適合,因此人體的感染較少見。我國雲南、廣西、廣東、福建、四川、湖北、河南、山東、山西、吉林、遼寧、台灣等省區都有病例報導。通常認為人的感染來源於豬,不少病例有與豬接觸的病史。人體感染主要是通過吞食被包囊污染的食物或飲水。

自豬體排出的滋養體在厭氧環境和室溫條件下能生活至10天。在室溫中,包囊在潮濕環境裡能生活2個月,在乾燥而陰暗的環境裡能活1~2周,包囊在直射陽光下經3小時後才死亡。對於化學藥物的抵抗力較強,在石炭酸中包囊能生活3小時,在10%福馬林中能生活4小時。

防治本蟲的原則與溶組織內阿米巴相同。患者可用滅滴靈或黃連素等治療。應管好人糞、豬糞。避免蟲體污染食物和水源。注意個人衛生與飲食衛生。