基本概述

結節性多動脈炎(多動脈炎;結節性動脈周圍炎)以中等大小肌肉動脈呈節段性炎症和壞死為特徵,伴受累血管的供血組織發生繼發性缺血。

病因學和病理學

病因不明,可能與免疫機制有關。各年齡組人群均可發病,其中以40~50歲者居多,男女之比為3:1。臨床與病理表現的多樣性,提示存在著多種發病機制。動脈病變與超敏志願受試者,實驗性血清病動物以及發生變態反應的病人出現的自發性多動脈炎的改變類似。藥物(如磺胺,青黴素,碘化物,硫尿嘧啶,鉍劑,噻嗪類化合物,胍乙啶,脫氧麻黃鹼),疫苗,細菌感染(如鏈球菌或葡萄球菌感染)以及病毒感染(如血清性肝炎,流感,人免疫缺陷病毒)均可引起發病。通常沒有預先進入人體內的抗原。

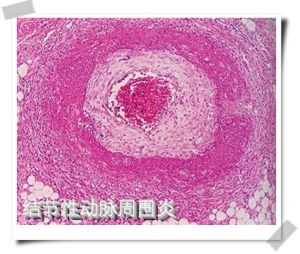

血管中層和外膜節段性和壞死性炎症為本病特徵性改變。病理改變最多發生在血管分叉部位,病變從中動脈壁中層開始,再擴展到內膜和外膜,常可破壞內彈力層。在不同發展階段及癒合期的病變可同時出現。早期病變有多形核白細胞,偶爾也有嗜酸細胞;後期還可以見到淋巴細胞和漿細胞。病變部位有免疫球蛋白,補體和纖維蛋白原沉積,其意義不清。內膜增生伴有繼發性血栓形成和血管閉塞可導致器官,組織梗塞。肌肉血管壁變薄弱可引起小動脈瘤和動脈破裂。癒合時可致外膜形成結節狀纖維化。

腎臟,肝臟,心臟及胃腸道受累最常見。腎臟病變有兩種類型:為大血管受累(病理改變為腎小管梗塞,腎功能衰竭不常見)和微小血管受累包括進球小動脈(病變瀰漫,腎功能衰竭常見而且早期可發生)。並發大面積肝臟梗塞的病人,其中半數都有多動脈炎。肝臟輕度觸痛及肝酶升高提示灶性肝包膜血管炎。

根據發病機制或臨床上的不同表現,典型的多動脈炎可與幾種多動脈炎相關綜合徵相區別:過敏性血管炎,Churg-Strauss綜合徵(肺病變,嗜酸細胞增多,壞死性肉芽腫及嚴重哮喘),Cogan綜合徵(從間質性角膜炎和內耳梗塞開始發病的綜合徵),單純性腸系膜多動脈炎(見於靜脈注射脫氧麻黃鹼成癮者),川崎病(為並發冠狀動脈炎的嬰兒,兒童皮膚黏膜淋巴結綜合徵),同B型肝炎病毒有關的壞死性動脈炎(急性肝炎和慢性活動性肝病。一些伴有能引起中小血管炎(高出皮面紫癜,指端血管阻塞,腎小球腎炎)的冷球蛋白血症患者往往患有慢性C型肝炎。

症狀和體徵

多動脈炎的臨床表現同許多疾病相似。病程可呈急性遷延性發熱性疾病;或為亞急性,於數月後死亡;亦可為隱匿性,表現為慢性消耗性疾病。症狀主要決定於動脈炎發病部位及其嚴重程度,以及繼發性循環障礙的範圍,這與某一器官系統受累或其聯合受累有關。

最多見的早期主訴有發熱(85%);腹痛(65%);周圍神經病症狀(常為多發性單神經炎)(50%);乏力(45%);體重下降(45%);哮喘(20%)。75%的腎臟受累病人可有高血壓(60%),浮腫(50%),少尿與尿毒症(15%);蛋白尿和血尿為腎臟受累早期表現。瀰漫性或局限性腹痛,噁心,嘔吐及血性腹瀉,會使人誤認為是外科急腹症。急性膽囊炎或腸管局部缺血可引穿孔和腹膜炎。可發生胃腸道出血,或出血進入腹膜後間隙。雖然心電圖異常表明45%的病人有冠心病,但臨床上只有25%病人出現心前區疼痛,中樞神經系統受累可引起頭痛(30%),驚厥(10%)和器質性精神病。肌痛與缺血性肌炎,關節痛均常見,大關節炎症可十分顯著。少數病人有皮膚損害,包括沿受累動脈走行可以觸知的紫癜,皮下結節以及不規則的皮膚壞死症。

(一)皮膚型皮損局限在皮膚,以結節為特徵並常見,一般為0.5~1.0cm大小,堅實,單個或多個,沿表淺動脈排列或不規則地聚集在血管近旁,呈玫瑰紅,鮮紅或近正常皮色,可自由推動或與其上皮膚粘連,具壓痛,結節中心可發生壞死形成潰瘍,邊緣不劉,常瘵有網狀青斑,風團,水皰和紫癜等。好發於小腿和前臂、軀幹、面、頭皮和耳垂等部位,發生在兩側但不對稱,皮損也可呈多形性,一般無全身症狀,或可伴有低熱,關節痛、肌痛等不適。良性過程,呈間隙性發作。

(二)系統型急性或隱匿起病,常有不規則發熱,乏力,關節痛,肌痛、體徵減輕等周身不適症狀。

1.腎臟病變最為常見,可有蛋白尿、血尿,少數呈腎病綜合徵表現,腎內小動脈廣泛受累時可引起嚴重腎功能損害。腎內動脈瘤破裂或因梗塞時可出現劇烈腎絞痛和大量血尿。高血壓較常見,有時為臨床唯一表現。高血壓加重了腎臟損害,尿毒症為本病主要死亡原因之一。

2.消化系統受累隨病變部位不同表現各異,腹痛最為常見,還可出現嘔吐、便血等。如為小動脈瘤破裂可致消化道或腹腔出血,表現為劇烈腹痛、腹膜炎體徵、肝臟受累可有黃疸,上腹痛,轉氨酶升高,部位病例合併B型肝炎病毒感染呈慢性活動性肝炎表現。當膽囊、胰腺受累時可表現出急性腫囊炎、急性胰腺炎的症狀。

3.心血管系統也較常累及,除腎上高血壓可影響心臟外,主要因冠狀動脈炎產一心絞痛,嚴重者出現心肌梗塞,心力衰竭,各種心律失常均可出現,以室上性心動過速常見,心力衰竭亦為本病主要死亡原因之一。

4.神經系統中周圍神經和中樞神經均可受累,以周圍神經病變常見,出現分布區感覺異常,運動障礙等多發性單神經炎,多神經病等。累及中樞神經時,可有頭暈,頭痛,腦動脈發生血栓或動脈瘤破裂時可引起偏癱,脊髓受累較少見。

5.皮損表現與皮膚型所見相似,部分患者伴雷諾現象。

6.肺臟血管很少受累,眼部症狀約占10%。其他如生殖系統,屍檢材料睪丸和副睪80%受累,但臨床症狀表現者僅20%左右。

本病的病程視受累臟器,嚴重程度而異。重者發展迅速,甚至死亡。也有緩解和發作交替出現持續多年終於痊癒者。

實驗室檢查

最常見的變化為白細胞升高至20000~40000/μl(80%患者),蛋白尿(60%)和鏡下血尿(40%)。暫時性或持久性嗜酸粒細胞增多不常見,但可見於病程長,或伴Churg-Strauss綜合徵,肺部受累或有哮喘發作的患者。此外常有血小板增多,血沉加快,貧血(失血或腎衰所致),低蛋白血症與血清免疫球蛋白升高。自身免疫抗體雖然在其他膠原血管疾病常見,但本病卻很少呈陽性。醫學全.線上提供診斷

在有不明原因發熱,腹痛,腎功能衰竭或高血壓時,或當疑似腎炎或心臟病患者伴有嗜酸粒細胞增多或不能解釋的症狀和關節痛,肌肉壓痛與肌無力,皮下結節,皮膚紫癜,腹部或四肢疼痛,或迅速發展的高血壓時,可擬診結節性多動脈炎。特別是當其他發熱,多臟器損傷的原因已被排除時,臨床與實驗室檢查結果通常可提示診斷。全身性疾病伴兩側對稱或不對稱地累及主要神經乾(如橈神經,腓神經,坐骨神經)的周圍神經炎(通常為多發性,即多發性單神經炎)提示為結節性多動脈炎,原來健康的中年男性發生上述臨床表現者亦提示結節性多動脈炎。因為結節性多動脈炎無特異性血清反應,所以只能根據對典型病損活檢所見的壞死性動脈炎的病理改變,或對中等血管作血管造影時顯示的典型動脈瘤作出診斷。對未受累的組織盲目進行活檢是無用的。由於病變的局灶性,活檢有時可能得不到陽性結果。故應針對有臨床表現的皮膚,皮下組織,小腿神經或肌肉作活檢。缺乏臨床症狀時,肌電圖與神經傳導測定可有助於選擇肌肉或神經的活檢取材部位。因腓腸肌有術後形成靜脈血栓的危險,除非其是唯一出現症狀的肌肉,否則不宜作活檢。應提倡作睪丸活檢(鏡下損害在此處多見),但如有其他可疑部位時應避免對睪丸活檢。如果其他部位不能提供診斷所需的材料,對有腎炎者作腎臟活檢,對嚴重肝功能異常者作肝臟活檢是可取的。沒有肯定的組織學診斷時,選擇性血管造影在腎,肝和腹腔血管見到小動脈瘤也可以決定診斷。

預後

不論是急性或慢性,本病如不治療通常是致死的,常因心,腎或其他重要器官的衰竭,胃腸道併發症或動脈瘤破裂死亡,僅有33%的病人能存活1年,88%的病人在5年內死亡。腎小球腎炎合併腎功能衰竭者偶爾治療有效,但無尿與高血壓是不祥之兆,腎衰是65%病人的死亡原因。潛在致命的機會性感染常可發生。治療

宜採取多方面有效的治療方法。要尋找致病原因(包括某些藥物),並避免與之接觸。大劑量皮質類固醇(如強的松,每日60mg分服)可防止疾病的發展,約30%病人可產生部分和接近完全的緩解。由於需長時間給藥,常發生皮質類固醇的副作用如高血壓(可加速原已存在的腎損傷),增加合併感染的危險。因此症狀有改善時如:熱度降低,血沉下降,心腎功能改善,神經傳導速度恢復,皮膚損害消失與疼痛減輕,即應減量。隔日晨間一次給藥能減少長期的腎上腺皮質功能亢進的表現。這種給藥法在維持治療階段是適當的,但在早期治療階段很少成功。單獨使用皮質類固醇療效不佳時,可給予免疫抑制劑。免疫抑制劑可單獨使用或在開始時與皮質類固醇合用,根據經驗,有一定效果。對在治療前幾周使用類固醇無效或需極大劑量方能控制症狀的病人,可給環磷醯胺每日2~3mg/kg(多數病人符合這個標準),把劑量調整至維持白細胞在2000~3500/μl之間。

其他治療措施包括抗高血壓,維持水電平衡,注意腎臟損害,控制心衰(洋地黃化)和輸血。如果胃腸道受累導致腸套疊或腸系膜動脈血栓形成及腸或內臟梗塞時,則需外科手術治療。在乙型和丙型肝炎相關的血管炎病人身上用α-干擾素治療,早期結果令人鼓舞。新的抗病毒藥物用以治療乙型和C型肝炎相關的血管炎的嘗試仍在進行。