圖書信息

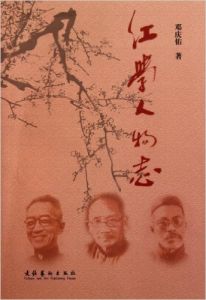

書名:紅學人物誌

紅學人物誌

紅學人物誌 出版社:文化藝術出版社

出版時間:2011年10月

版次:2011年10月第1版

平裝:468頁

正文語種:簡體中文

開本:32

ISBN:9787503951954

條形碼:9787503951954

尺寸:20.6x14.2x3cm

重量:581g

作者介紹

鄧慶佑,江西萍鄉人,世居贛萍太平山,又自號太平山人。1929年舊曆二月生。

1954年畢業於武漢大學中文系,當年在中國人民大學馬列主義教師研究班學習。

1955年3月調中國人民大學出版社任編輯。

1971年9月調北京出版社文藝編輯組。

1979年7月調中國藝術研究院紅樓夢研究所,先後任紅樓夢學刊編輯部主任、副主編和紅樓夢研究所副所長、編審。

1990年1月退休。

1980年以前,一直做編輯工作。以後兼做學術研究,發表過詩經和唐詩的論文,對紅學史中關於曹雪芹的著作權、紅學人物和紅學派別,作過比較系統的探討,完成了紅學專著《索隱派紅學的始末》(稿本);參與了《紅樓夢大辭典》的寫作。《紅學人物誌》是作者三十年來專欄文章的結集。

內容簡介

鄧慶佑編寫的《紅學人物誌》是一部由二十一位流光溢彩的紅學名家不自知地聯袂構建的鑿實厚重靈動別致的紅學史。

《紅學人物誌》收錄《孫桐生與》、《蔡元培和他的》、《王夢阮、沈瓶庵和》、《鄧狂言和》、《胡適對紅學的貢獻》、《俞平伯和他的研究》等文章。

目錄

讀《紅學人物誌》——代序

戚蓼生、戚本和《石頭記序》

二知道人(蔡家琬)及其《紅樓夢說夢》

苕溪漁隱和他的《痴人說夢》

歸鋤子(沈懋德)與《紅樓夢補》

姚燮其人和他的紅學研究

孫桐生與《紅樓夢》

蔡元培和他的《石頭記索隱》

王夢阮、沈瓶庵和《紅樓夢索隱》

鄧狂言和《紅樓夢釋真》

胡適對紅學的貢獻

俞平伯和他的《紅樓夢》研究

顧頡剛——新紅學派的又一創始人

壽鵬飛和他的《紅樓夢本事辨證》

景梅九和他的《石頭記真諦》

先進的文學思想和悲觀主義的人生觀——關於王國維的《紅樓夢評論》

吳克岐的《犬窩譚紅》及其他

李辰冬和他的《紅樓夢研究》

沈慕韓和他的《紅樓夢百詠》

何其芳同志和他的《紅樓夢》研究

半生辛苦為紅樓——懷念吳恩裕先生

秋風一載祭英靈——悼念紅學家朱彤兄

後記

精彩導讀

我們知道,戚蓼生不僅是一個政治家,而且是一位詩人,著有《竺湖春墅詩鈔》五卷。但詩集早已不見流傳,《兩浙□軒錄》中收錄的這八首詩,應是詩集中的篇什,而且多半是戚蓼生在乾隆四十二年任四川鄉試副主考,和之後不久出任雲南學政時的途中所作。關於戚蓼生的詩作,由於我們掌握的資料太少,難於作出評價,之所以把它們一一抄錄下來,是希望能為有志研究戚蓼生的朋友們提供一些方便,免得他們再到故紙堆中去尋找、翻閱。當然,我們知道,戚蓼生對出任雲南學政,心情並不舒暢,因為離家不久,與他共守窮困的妻子便已亡故。為了皇上,他沒料到要去萬里之外,一家何意各天涯;路途遙遠,出門三月,馬的雙腿已經消殘;童僕疲倦,把郵亭當家。自己身世渺茫,再辛勞有什麼裨益,往鏡中一看,驚見雙鬢已有白髮。就從“過灞橋…”和“有感”兩詩中,戚蓼生此時的心境,已表露無遺。

由此看來,乾隆四十三年五月,因父親病逝,戚蓼生回鄉守制,對自己實在是一種解脫。

鹽法道的上級部門是該省的鹽務衙門。清承明制,開始時各省都設巡鹽御史,康熙以後,改為鹽政,由總督或巡撫兼任,管理和督察鹽稅,調劑鹽價,糾察所屬鹽務官員。各省鹽政既由督撫兼管,又無專門辦事機構,亦不另設屬官,所以實際上只是一個虛銜,具體事務,都由鹽運使和鹽法道兩個部門來做。鹽運使為正三品,鹽法道則前已指出是正四品。他們掌督察鹽場生產,鹽商之合理利潤,平抑鹽價,管理水陸運輸和按時匯報鹽政察核。全國鹽運使共六人;鹽法道共十三人,其中山西、福建、雲南三省併兼運使銜。

在清代,鹽官是一個肥差。康熙皇帝知道曹寅在多次接駕中造成了巨大的賠累,便一再命他兼管鹽差,賠補虧欠。曹寅深領主子的情意,在康熙四十七年《奏謝授巡視兩淮鹽課恩.折》中感激涕零地說:臣於八月二十五日接閱邸抄,伏蒙聖恩,復差臣巡視‘兩淮鹽課。聞命之下,不勝感悚,謹設香案,望闋叩頭謝恩訖。竊念臣系包衣下賤,過蒙皇恩優渥,淮鹺重寄,三任於茲,未能報答高厚於萬一,惟有益更惕勵,矢公矢慎,以仰副皇上簡任之至意而已。謹先具折恭謝天恩。

曹寅死後,他的內兄李煦,更是毫不諱飾地向康熙皇帝提出要求,讓他再代管鹽差一年,以所得“余銀”,供曹寅之子連生將乃父虧欠錢糧,逐項清還。他於康熙五十一年七月二十三日,在《曹寅身故請代管鹽差一年,以鹽餘償其虧欠折》中云:江寧織造臣曹寅與臣煦,俱蒙萬歲特旨,十年輪值淮鹺。天恩高厚,亘古所無,臣等雖肝腦塗地,不能報答分毫。乃天心之仁愛有加,而臣子之福分淺薄。曹寅七月初一日感受風寒,輾轉成瘧,竟成不起之症,於七月二十三日辰時身故。當其伏枕哀鳴,惟以遽辭聖世,不克仰報天恩為恨。又向臣言:“江寧織造衙門歷年虧欠錢糧九萬餘兩,又兩淮商欠錢糧,去年奉旨宮商分認,曹寅亦應完二十三萬兩零,而無貲可賠,無產可變,身雖死而目未瞑。”此皆曹寅臨終之言。臣思曹寅寡墨幼子,拆骨難償,但錢糧重大,豈容茫無著落。今年十月十三日,臣滿一年之差,輪該曹寅接任。臣今冒死叩求,伏望萬歲特賜矜全,允臣煦代管鹽差一年,以所得余銀,令伊子並其管事家人,使之逐項清楚,則錢糧既有歸著,而曹寅復蒙恩金於身後,臣等子子孫孫,永矢犬馬之報效矣。伏乞慈鑒。臣煦可勝悚惶仰望之至。

李煦的請求,後當然“蒙我萬歲殊恩,特賜俞允”了,次年十一月十三日(12月30日),曹□(即連生)在《奏李煦代任鹽差補充虧欠折》中云:江寧織造主事奴才曹□謹奏:為恭謝天恩事。竊奴才父寅去年身故,荷蒙萬歲天高地厚洪恩,憐念奴才母子孤寡無倚,錢糧虧欠未完,特命李煦代任兩淮鹽差一年,將所得余銀為奴才清完所欠錢糧。皇仁浩蕩,亘古未有。今李,煦代任鹽差已滿,計所得余銀共五十八萬六千兩零,所有織造各項錢糧及代商完欠,李煦與奴才眼伺俱已解補清完,共五十四萬九千六百餘兩。謹將完過數目,恭呈御覽。尚余銀三萬六千餘兩,奴才謹收貯。因虧欠錢糧,彌留之際,還擔心自己“元貲可賠,無產可變,身雖死而目未瞑”的曹寅,帶著深深的遺憾與恐懼,終於離開了人世。他絕不可能想到,當他逝世一年之後,李煦就將代任鹽差所得“余銀”,不僅將曹寅“所欠錢糧五十四萬九千六百餘兩”還清,而且還剩餘三萬六千餘兩。曹寅如果地下有知,當可以緊閉雙眼,永遠長眠了。

由此可見,清代鹽官的油水是如何之大了。其實,清代鹽官的額外收入,絕不僅僅是“鹽差余銀”一項,鹽商還可以有種種名目,向鹽官作貢獻。比如康煦五十七年十一月十六日,李煦在《商人於余銀之外,兩年共繳十三萬餘兩總收運庫折》中云:竊上年掣鹽,因鹵耗寬斤,商入於余銀之外,情願繳銀六萬六千兩,奴才不敢私自入己,即發運使貯庫,具摺奏聞矣。今年差內掣鹽,照前寬斤,所以商人又繳六萬六千兩。合兩年所繳共有十三萬二千兩,奴才總發運庫收貯。謹以奏聞,伏乞聖鑒。清代鹽官想要“鹽差余銀”,可以向統治者懇求得來,並堂而皇之地據為己有,但從我們今天的眼光看來,這是顯然的貪污。其實,到乾隆朝時,就認為這種作法是犯法的。比如乾隆六十年處理伍拉納、浦霖案件時,就把收受鹽規作為二人重.要罪狀之一。至於鹽商借“鹵耗寬斤”的“情願繳銀”,實際上更是商人巧立名目,藉此行賄;收銀的鹽官,當然是受賄了。對此,李煦是非常清楚的。鑒於康熙末期宮廷內部鬥爭已到白熱化之際,他擔心自己的前途命運不保,所以要在向康熙皇帝的奏摺中表明,鹽商的這項“繳銀”,“奴才不敢私自入已”,並已“發運庫收貯”,實是企圖以此強裝自己為政清廉的一種表現。P27-30

後記

本書收二十一篇紅學人物評介,是我三十年來撰寫的紅學文章的大部分。作為編輯出版工作人員,在此以前,不但不提倡搞科研,甚至還要受到批評,所以當時行業內有所謂“花香蜂采蜜,辛苦為誰甜”之嘆。

1978年12月召開的中國共產黨的十一屆三中全會,是建國以來黨的歷史上具有深遠歷史意義的偉大轉折。它結束了“文化大革命”十年動亂造成的災難。決定恢復鄧小平1976年被撤銷的全部職務;同意他分管教育科學工作,否定了“曾得到毛澤東批准的‘兩個估計’(建國後十七年教育戰線是‘黑線專政’;知識分子的大多數是資產階級知識分子),肯定新中國成立後科教事業取得了很大成就,強調‘科學技術是生產力’,為社會主義服務的腦力勞動者是勞動人民的一部分,使知識和知識分子重新受到重視,開始了科教領域的撥亂反正”。從此以後,科研和編輯出版工作,也與我國的整個社會主義事業一樣,蓬勃發展。

1979年夏天,我從北京出版社調入中國藝術研究院紅樓夢研究所,負責紅樓夢學刊編輯部的日常工作。當年下半年,真正的紅學研究,即研究者以嚴肅認真的態度,實事求是的精神,運用科學的文學理論,探討曹雪芹的創作意圖、《紅樓夢》的藝術結構、表現手法和人物設定,等等,紅學研究大繁榮的局面,從此出現。

我利用工作餘暇,作些科研,也是從這時開始。先是研究《紅樓夢》的作者問題,然後轉入紅學人物的研究。到1988年,已寫成蔡元培、王夢阮、胡適、俞平伯和何其芳等七、八人各一篇,寄往台北市貫雅文化事業有限公司。後來,該公司兩任負責人林惠珍和築齡曾於1990年3月2日和1991年3月14日先後來信,建議我將這組專欄文章結集成書,名日“紅學人物誌”,並願承擔此書的出版。鑒於當時我還有一項集體任務急於完成,且離我對人物誌原來的寫作計畫,尚有較大差距,短期內實難完成,所以除覆信表示感謝外,未與貫雅繼續聯繫。

1990年1月,我從紅樓夢研究所退休了。且90年代中期,曾患慢性重疾,遷延時間久,元氣大傷,精力下降,且國內對紅學著作,不似先前看重,甚至要自己掏錢出書,我就沒有原來的勁頭,更沒有這樣的實力。直到去年,我年已八十,三女兒翼如和女婿何木標,了解了我科研工作的進展情況,催促我加緊把它完成,並幫我整理、列印文稿,聯繫出版單位,現在實得二十一篇,大約三十多萬字。

我之所以研究紅學人物,是因為一部紅學史,是二百多年來無數紅學人物寫成的歷史。但是,對《紅樓夢》的評價,對紅學人物的評價,正像魯迅說的那樣,會因個人眼光不同而有種種:“經學家看見《易》,道學家看見淫,才子看見纏綿,革命家看見排滿,流言家看見宮幃秘事。”所以二百多年來的紅學人物,他們的紅學觀,肯定會有差異,有精華,也有糟粕。加上舊時代的人物,認為小說是不登大雅之堂的。丁日昌當江蘇巡撫的時候甚至發出告示:本部院不僅要“尊崇正學,尤須力黜邪言”,《水滸》、《西廂》等“淫詞小說,向乾例禁”,應“親督銷毀”,《紅樓夢》及其諸多續書,亦是“應禁書目”。因此一些寫作評論《紅樓夢》的人,在自己的作品中,也不敢以真實姓名示人,這就更加增大了我們工作中的難度。為使寫出來的每一位紅學人物的評介,無論從他們的生平事跡和紅學作為,都符合歷史實際,三十年來,我曾經常出人於國家圖書館分館(文津樓)、首都圖書館和中國人民大學清史研究所資料室看書,查資料,尤其是各級的地方志,並希望能從中找到我想要用的東西。如果能找到第一手的,決不用第二手的。我的結論都是建立在這些史料的基礎上。三十年來,果然有不少收穫。關於戚廖生一篇,甚至還糾正了二百多年來一直存在著的幾處明顯的錯誤。

在我寫作中,曾得到上海師範大學已故徐恭時先生的關心和鼓勵;黑龍江大學劉敬圻教授為本書作序;梅節和杜春耕二兄的一貫支持,最後梅兄並為我題寫書名,杜兄多次為我提供研究資料。還得到蔡義江兄和劉世德先生的指點。台灣的羅德湛先生、上海的芮和軍先生,也給我提供了資料。浙江義烏的張東平先生,與我素昧平生,卻多次來信談關於戚廖生的問題,並為我寄來戚廖生為舟墟周氏宗譜所寫的序言。我的朋友仲秋同志,三十多年來,為我的寫作把關,抄寫文稿,胡適一篇,還曾聯名發表,由於過於謙虛,收入本書時,卻不同意列名。對於上列諸位師友,謹致衷心的感謝。

本書出版以後,希望能給讀者提供一些有用的資料。但是由於我的學養不深,水平有限,理解不透,錯誤難免,敬請方家、讀者,批評指正。

作者2010年12月10日