概述

稅收回報理論

稅收回報理論(1)市場經濟已開發國家一般採用:

政府在以知識為基礎產業獲取稅收的總額/ (以知識為基礎產業的總投資額+政府減免稅總額)×100%

(2)準市場經濟國家(中國)一般採用:

政府在知識產業實體中獲取的稅收總額/ (政府在知識產業上的財政直接投資額+政府稅式投資額)×100%

作用

稅收回報理論

稅收回報理論在發展知識經濟過程中,稅收回報理論可以在以下幾個方面發揮作用。

(一)確定積極的稅式支出政策,鼓勵企業和公民向知識產業投資

與稅收回報相對應的是稅式支出。所謂稅式支出,是指一個國家為了實現國民經濟健康、協調、穩定、持續發展,通過稅收制度形成的,以稅收優惠方式來達到目的的間接支出。它的調節作用是通過一些具體手段來實現的,一般的手段有:稅額減免、起征點和稅收扣除;優惠稅率、優惠退稅、盈虧互抵、稅收還貸和稅收抵免;稅收遞延、加速折舊和特定準備金。

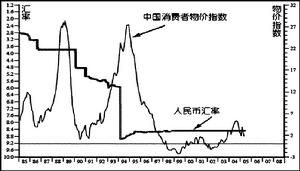

在發展知識經濟的過程中,許多國家實行了程度不同的稅收優惠。如美國在促進信息產業等發展方面,自20世紀80年代以來,稅式支出與直接支出(即直接預算支出)之比為46∶54;奧地利在教育、科學研究、人才培養等方面的稅式支出與直接支出之比為32∶68;新加坡對新興工業、新興勞務公司等方面的稅式支出與直接支出之比為43∶57。日本政府為了支持科技事業的發展,先後制定了《促進基本技術研究稅則》和《增加試驗研究稅額扣除制度》等稅收政策,僅1981年就減免稅額達6萬億日元,占各類減免稅的25%以上,以後的支持就更大了。比利時政府規定,企業用於科研、使用新材料的費用可在企業利潤中全部列支。中國為鼓勵知識經濟發展,自上世紀90年代以來陸續出台了一些稅式支出政策,重點在營業稅、企業所得稅、個人所得稅等稅種上作了優惠規定,其總體稅負與正常稅負相比,優惠程度在26%左右,對促進知識經濟的發展起了一定作用,但與已開發國家相比差距還較大。因此,應繼續通過稅式支出的擴大,吸引和鼓勵投資者對知識產業投資,以加快中國知識經濟的發展步伐。

(二)確定政府間不同級次的稅收回報標準,促使各級政府建立以財為綱的知識經濟發展思路

中國目前實行的是分稅制的財政體制,政府間的財政體制分5級,即中央政府財政、地方政府財政(含省、市、縣、鄉,下同)。在現行稅制中,知識經濟提供的稅收回報對5級財政來講,其分配還不夠合理。要調動各級政府發展知識經濟的積極性,就必須根據各級政府的不同職能確定不同標準的稅收回報。根據中國的現狀,當前和今後一個時期,各級政府間的知識經濟稅收回報標準應以回報額的40%歸中央、20%歸省、20%歸地級市、20%歸縣和鄉為宜。只有這樣,才能同時調動中央和地方各級政府發展知識經濟的積極性。各級政府要樹立以財為綱的戰略思想,制定相應的知識經濟發展計畫。要儘量做到上任何一個項目,開發任何一個產品,辦任何一個科技園區,最終都要為國家創稅、為財政增收。最終沒有財政收入的經濟活動要少搞或不搞,但在項目或產品開發初期不能追求太高的稅收回報。

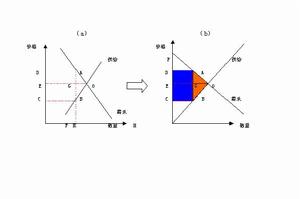

(三)確定不同情況下稅收回報率的最佳界點,以促進知識經濟發展與財政收入增長的良性互動

稅收回報率定高了會阻礙知識經濟的發展,定低了會影響財政增收,定得適中就會促進知識經濟發展與財政收入增長的良性互動,這個適中點就是稅收回報率的最佳界點。中國是一個內部差異性較大的大國,確定知識經濟的最佳界點不能一概而論,既要有整體的最佳界點,也要有不同地區、不同行業的最佳界點,還要有不同時段的最佳界點。由於知識經濟是以高技術和高素質人才為主體的經濟,它可以創造很高的效益,特別是能創造豐富的溢出效益,是政府快速提高財力的重要途徑。因而,中國目前的知識經濟稅收回報率,整體最佳界點定在300%為宜。在知識經濟發達地區,如北京、東南沿海等地區,最佳界點定在500%—560%為宜。在中部地區(湖北等省)最佳界點定在400%左右為宜。在知識經濟不發達地區,如西部省份,最佳界點定在150%—170%為宜。另外,無論知識經濟發達地區、中部地區,還是不發達地區,對知識經濟的某個產業、某個產品,要針對其不同發展時段確定不同的稅收回報最佳界點。

就產業而言,在創業時段,稅收回報的最佳界點定在0—5%為宜,以扶持其快速壯大;在成熟時段,稅收回報的最佳界點定在200%左右為宜,與全國總水平持平,使之既能積蓄快速發展的力量,也有一定的壓力;在豐產時段,稅收回報的最佳界點定在600%左右為宜,既能使企業保持持續發展的態勢,也能通過稅收槓桿調節分配差距,增加國家財政收入。就產品而言,在開發時段,稅收回報的最佳界點為0,以鼓勵企業開發新產品,打造名牌產品;在試產時段,稅收回報的最佳界點定在30%以下為宜,使經營者能有較充足的財力對產品進行宣傳和改進;在成熟時段,稅收回報的最佳界點定在300%左右為好,使產品穩定發展;在豐產溢出時段,稅收回報的最佳界點定在600%左右為宜,使企業增收與國家財政增收形成良性互動。

問題研究

稅收回報理論

稅收回報理論第一,根據稅收回報理論的原理,建立適應知識經濟發展的公共財政體系和稅收制度,界定國家與各級地方政府、與企業和個人的利益分配關係,以規範社會產品分配製度。改革的關鍵措施是:授予各級政府,尤其是中央和省級政府明確的知識經濟發展權、知識經濟受益權、知識經濟稅收回報標準的確定權;建立地區、行業、企業總體稅收回報的研究、測算、監控機制,使之總體稅負不輕不重,以適應發展的需要;允許企業和個人根據所創造效益高低實行不同的利益分配標準,享受不同的福利待遇。

第二,根據國際慣例,結合稅收回報理論的操作程式,建立適合知識經濟發展的稅收管理體制。改革的關鍵措施是:建立適應總體稅收回報運作的稅收法規體系,改現在的對某一納稅對象多稅種調節為主稅種調節;建立統一協調的稅收征管機構,改現在的多層、多頭執法為統一規範執法;建立高效、統一、資源共享的稅收信息化管理體系,增強對總體稅源的監控和稅收回報標準的掌握。

第三,根據知識經濟發展的需要,建立健全稅式支出管理體系。隨著經濟的發展,國家應進一步加大對知識經濟的稅式支出。稅式支出的政策、稅式支出的使用、稅式支出的效率分析、稅式支出的回報統計、稅式支出的調整策略等等,都應有專門的機構和人員來負責。因此,可以考慮在稅務機構內部組建一支專門的隊伍來從事此項工作,使中國的稅式支出功能得到更好的發揮。