時間

第一次

第一次科技革命(18世紀60年代---19世紀中期)又稱工業革命,資產階級統治在英國的確立 海外貿易、奴隸貿易和殖民掠奪積累了大量資本圈地運動的進一步推行造成了大批僱傭勞

科技革命

科技革命開始標誌:18世紀60年代,珍妮機的發明和使用。

開始部門:棉紡織業。

完成標誌:1840年前後,大機器生產成為工業生產的主要方式。

主要成就和世界格局的變化

主要成就和世界格局的變化歷史意義:1840年前後,大機器生產成為工業生產的主要方式。工業革命創造的巨大生產力,使社會面貌發生了翻天復地的變化。工業革命以後,資本主義最終戰勝了封建主義。率先完成工業革命的西方資本主義國家逐步確立起對世界的統治,世界形成了西方先進、東方落後的局面。

第二次

第二次科技革命

第二次科技革命第二次科技革命(19世紀70年代)資本主義制度在世界範圍內確立資本積累和對殖民的肆意掠奪積累了大量資金

。

第三次

第三次科技革命(20世紀四五十年代)二戰後,資本主義推行福利制度與國家壟斷資本主義,政局穩定 20世紀初科學理論的重大突破和一定的物質、技術基礎的形成。

第三次科技革命

第三次科技革命(直接推動力是二戰及戰後各國對高科技迫切的需要--這與前兩次有別。)

第四次

第四次科技革命(20世紀後期)依據曾邦哲的觀點,以系統科學的興起到系統生物科學的形成為標誌,系統科學、計算機科學、納米科學與生命科學的理論與技術整合,形成系統生物科學與技術體系,包括系統生物學與合成生物學、系統遺傳學與系統生物工程、系統醫學與系統生物技術等學科體系,將導致的是轉化醫學、生物工業的產業革命。

發展新能源被看成是第四次科技革命的核心任務。從戰略的眼光來看,新能源本身就是一個經濟發展方向,促進新能源經濟的發展,可以推進能源結構乃至經濟結構的轉變,對國民經濟產生深遠影響,也是未來世界各國的競爭重點,能源工業未來的方向將是從能源資源型走向能源科技型。美國利用經濟低迷的時機,大力發展新能源,如果成功了,未來的能源格局可能將被美國所主導。

第四次科技革命

第四次科技革命以生物技術為重點的第四次科技革命,已經實現或者即將實現:塑膠將不以石油為原料而完全以玉米替代;建築材料將由洋麻等纖維類作物替代;石油的枯竭也不再可怕,因為用秸稈完全可以替代;2050年人類的壽命有可能達到120歲;5億畝的不毛之地、鹽鹼地將會成為植物的生長樂園。

第五次

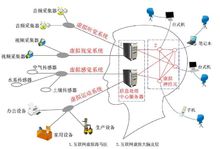

電子和信息技術普及套用開啟了第五次科技革命之門,而隨著網際網路技術的普及和移動網際網路的發展,全球正處於半個世紀以來的又一次重大技術周期之中,不久的將來,移動寬頻會復蓋到所有人群,而如今正處於從導入期到拓展期的轉折點。“手機就是當年的電燈泡,未來我們可以想像到的,就是幾乎所有設備都會接入網路”愛立信總裁兼CEO衛翰思(Hans Vestberg)說道。

回顧歷史,人類曾經歷過四次重大技術革命,工業革命時代,蒸汽機和鐵路時代,電力、鋼鐵和重型機械製造時代,汽車和大規模生產時代,而是第五次技術革命,是以信息通信技術為標誌的。歷史上每一次技術變革其實都分兩個階段。第一個階段是導入期,即頭20-30年,這是技術的引入階段,新技術得到快速發展,並在主要領域得到廣泛套用。繼而進入第二個階段,拓展期,在這個階段,人們會在這個技術的基礎上,部署很多創新套用,新技術的潛力得到充分發掘。

第五次科技革命 一物聯網為代表

第五次科技革命 一物聯網為代表第五次大技術變革發生在25年前,就是IT技術和信息通信技術的開端。事實上如今我們正處於這次革命的轉折點,從導入期到拓展期的轉折點。事實上,我們經歷了不同階段的互聯,最開始的時候我們是靠固定電話把固定的各種地點連線在一起,隨後連線的是人,如今因為有了移動通信,每一個人之間都可以互聯互通。隨後,我們的目標是把所有的東西連線在一起,這也就是中國所講的物聯網。如今我們就在一個創新套用的部署階段。

第六次

第六次科技革命,從科學角度看,可能是一次“新生物學革命”;從技術角度看,可能是一次“創生和再生革命”;從產業角度看,可能是一次“仿生和再生革命”;從文明角度看,可能是一次“再生和永生革命”。

在農業時代,人類面臨的重大問題是生存壓力,民以食為天,它的需求屬於基本需求,科技發展主要是農學、天文學和實用技術等。在工業時代,人類面臨不斷增長的物質生活需要,它的需求屬於基本和中級需求,科技發展主要是與物質生產相關的科技,包括現代科技的各門學科。而在知識時代,人類的物質生活已經非常豐富,面臨的壓力主要是提高生活質量和滿足精神生活需要,它的需求屬於高級需求,科技發展主要是與物質和文化生活質量相關的科技。精神需求還包括健康長壽和遨遊太空等。

從這些時代科技特點的變化中,可以看出——如果說,18~20世紀的科技重點是人類認識自然、征服自然,最大限度滿足人類的物質生活需要;那么21世紀的科技重點則是人類認識自己、改變自己,全面提高物質和文化生活質量,提高人類可持續性和適應宇航時代的需要。

在過去500年裡,世界上先後大約發生了五次科技革命,包括兩次科學革命和三次技術革命。第六次科技革命正向我們走來。中國科學院院長白春禮在發表的《卡位“第六次科技革命”》文章中表示,“中國再也不能與新科技革命失之交臂,必須密切關注和緊跟世界經濟科技發展的大趨勢,在新的科技革命中贏得主動”。白春禮說,歷史經驗表明,全球性經濟危機往往催生重大科技創新與突破。而當今,一些重要科技領域已顯現出革命性突破的先兆,新技術革命和產業革命初現端倪,世界正處於新一輪科技革命的“拂曉”。

白春禮預期第六次科技革命很可能是在生命科學、物質科學以及它們交叉的領域出現。因為人的生命和健康中未知的東西非常多,有很多、很大的問題需要探索,有很多新的理論需要建立。建立了新的理論並得到套用,會使人們的生活質量和生存質量有很大改善,甚至會帶動新產業的發生。

第六次科技革命 以航空技術和生物技術

第六次科技革命 以航空技術和生物技術白春禮表示,中國錯失了前四次科技革命的機遇。第五次科技革命中,中國也只是一個跟蹤者,而且是一個沒有取得優良成績的跟蹤者,即將到來的第六次新科技革命涉及科學和技術的深刻變革,為中國科技發展提供了難得機遇。中國再不能與其失之交臂,中國必須要搶抓機遇,前瞻布局,以期在新一輪科技革命中贏得主動。而在生命科學領域,中國與國外先進水平還有較大差距,但最近幾年隨著國家對科技投入的快速增長、對傑出人才培養力度的不斷加大,獲得了一些非常好的成果。相信經過不懈努力,中國會為抓住該領域的新突破奠定更好的知識基礎和人才基礎。

成就

一次革命

棉紡織:一系列紡織機器的發明

動力:瓦特改良蒸汽機(1785年 )

交通運輸:富爾頓-輪船(美、1807年);史蒂芬孫-蒸汽機車(英、1814年)

1.首先發生在英國,並以英國為主體;

2.以輕工業為主導;

3. 以蒸汽動力為主要標誌;

4.技術發明主要源於工人和技師的實踐經驗。

二次革命

電力的廣泛套用(西門子-發電機、格拉姆-電動機)

內燃機和新交通工具的創製(卡爾·本茨-內燃機驅動的汽車、萊特兄弟-飛機)

新通訊手段的發明(貝爾-電話、馬可尼-無線電報)

1.科學同技術開始密切結合

2.新技術發明幾乎同時發生在幾個國家

3.一些國家兩次工業革命交叉進行

三次革命

電腦的廣泛套用

科學技術推動生產力的發展,轉化為直接生產力的速度加快。

2.科學技術密切結合,相互促進。

3.科學技術各個領域相互滲透。

四次革命

網際網路的廣泛套用

細胞與分子的系統科學與工程研究,形成的是生物能源、生物信息與生物材料的全方位生物產業革命,將帶來的是生物太陽能、生物計算機與生物反應器的技術突破與產業化。

關係

科學革命、技術革命與產業革命的關係

科學革命指的是科學理論、方法、知識等巨大的進步,從庫恩的科學革命觀看,往往是科學的理論、概念、規範,也就是範式或模式的突破,新學科的誕生並延伸到其它學科,比如,相對論、量子論、系統論、控制論等的誕生就導致了科學革命。科學革命的先導有時來自哲學思潮、有時來自技術與實驗的突破,後者比如,倫琴射線的發現導致了後來的物理學革命,DNA雙螺鏇結構的發現導致了分子生物學時代等,還科學革命又帶來了技術革命,比如,系統科學於計算機技術、遺傳學於基因工程技術,系統生物學於合成生物技術。工業革命又稱為產業革命(industrial revolution)建立在經濟與產業結構變革的基礎上,又主要決定於技術革命是否到達導致一系列產品在技術與設計等方面廣泛的刷新,從而誕生一系列發明與新產品乃至新的行業,比如,第二次工業革命- 電氣化之於電氣化能源、照明、電動機、家用電器、計算機等出現,21世紀的系統生物學與系統生物工程興起,將導致計算機技術、納米技術、生物技術、醫藥技術等學科的高度交叉與整合,從而帶來在材料、能源、信息產業的全面生物產業化,可能帶來新的一輪產業革命。

成就特點

第一次科技革命 棉紡織:一系列紡織機器的發明動力:瓦特改良蒸汽機(1785年 )

1.首先發生在英國,並以英國為主體;

2.以輕工業為主導;

3. 以蒸汽動力為主要標誌;

4.技術發明主要源於工人和技師的實踐經驗

第二次科技革命

1.電力的廣泛套用(西門子-發電機、格拉姆-電動機)

2.內燃機和新交通工具的創製(卡爾·本茨-內燃機驅動的汽車、萊特兄弟-飛機)

3.新通訊手段的發明(貝爾-電話、馬可尼-無線電報)

1.科學同技術開始密切結合

2.新技術發明幾乎同時發生在幾個國家

3.一些國家兩次工業革命交叉進行

第三次科技革命

以原子能技術、航天技術、電子計算機的套用為代表,包括人工合成材料、分子生物學和遺傳工程等高新技術。

1.科學技術推動生產力的發展,轉化為直接生產力的速度加快。

2.科學技術密切結合,相互促進。

3.科學技術各個領域相互滲透。

主要影響

主要影響 對中國的影響

第一次科技革命

1.極大地提高了生產力,促使資本主義制度的鞏固與廣泛建立;

2.使社會階級結構發生重大變革,社會日益分裂為兩大對立階級;

3.使社會經濟結構發生重大變化,開始了城市化進程;

4.使世界格局發生變化 :東方從屬於西方

5.自由資本主義發展起來,殖民侵略進入以商品輸出為主時期

1.發動兩次鴉片戰爭,使中國淪為半殖民地半封建社會

2.近代工業產生(中國民族資本主義產生)

3先進的中國人開始向西方學習

第二次科技革命

1.促使生產力迅速發展;

2.生產關係進一步調整:壟斷與壟斷組織形成,主要資本主義國家進入帝國主義階段;

3.無產階級壯大,工運逐漸走向高潮

4.中國民族資本主義初步發展

第三次科技革命

1.極大地推動了社會生產力的發展-—提高勞動生產率的手段改變;

2.促進了社會經濟結構和社會生活結構的變化--第三產業比重上升。人們的衣食住行等日常生活發生變革;

3.推動了國際經濟格局的調整--各地聯繫更緊密;強化國家資本主義和科技競爭;擴大了已開發國家同開發中國家的經濟差距。對開發中國家來說,既是機遇,又是挑戰。

新中國成立後,我國的科學技術也得到了進一步發展,隨著改革開放,引進外國先進科學技術,在科技領域碩果纍纍。機遇與挑戰並存。

4.科技革命的哲學啟示 :

(1) 其出現是實踐的需要,是社會生產力發展的產物,又推動了社會進步和生產力發展

(2) 即有共性也有各自特點,是共性和個性的統一、普遍性和特殊性的統一

(3) 不僅促成馬克思主義的誕生,也促進了馬克思主義的發展。(馬克思主義隨實踐和科學的發展而不斷 發展)

5.如何面對新的科技革命:

(1) 作為國家,堅持以經濟建設為中心,為科技的發展奠定物質基礎;發展科教事業,實施科教興國戰略;重視人才,建立知識創新體系。

(2) 從個人講,努力學習,積極參與社會實踐,注意對創新意識和創新精神的培養。

(3) 從經濟學上看,充分認識科技是第一生產力,認識其在社會生產中作用,依靠科技和提高效益,實現經濟成長方式的轉變。

(4) 從政治學角度看,國際競爭重點已發生變化,決定國際地位的關鍵因素是科技。需全面行使國家職能,把振興科技、發展教育作為國家戰略的重點。

(5) 對廣大開發中國家來說,面對洶湧而來的第三次科技革命浪潮,機遇與挑戰、壓力並存。根據本國的特點,制定相應的經濟、科技、社會發展戰略,努力縮小同已開發國家之間的經濟差距。探索一條適合本國高速發展的道路,是擺在廣大開發中國家面前的首要任務。

6.如何認識第三次科技革命中科學、技術、生產三者之間的關係:

(1) 在第三次科技革命中,科學、技術、生產三者之間的聯繫大為加強。

(2) 科學提供物化的可能,技術提供物化的現實,生產則成為物化的具體實現過程。

(3) 對於科學來說,技術是科學的延伸;對技術而言,科學是技術的升華;對生產來說,科學技術是其實踐活動的必要前提。

(4) 三者之間相互滲透、相互影響以致出現了密不可分的趨勢,正如教材資料所引《蘇聯大百科全書》第三版中的“科學技術革命”條目所言