歷史沿革

真寂之寺清代稱“善福寺”,一九七四年修繕廟堂頂蓋時,在石窟門楣上方,發現陰刻“真寂之寺”四字。“真寂之寺”原系遼代開鑿廟內石窟時所題之原名。

據史料記載,在清朝乾隆年間,有一位名札木楊史達巴的葛根喇嘛從青海的塔爾寺來到了靈岩山,他見該地山靈地吉,尤其是遼人開鑿的石窟,古老而又神秘,於是,葛根喇嘛便住了下來,並籌劃建寺奉佛。一天午夜,只見石窟內臥佛頭頂有一束白光閃射出來,穿透山石,在山頂桃石之上向四面八方散去,這樣,更堅定了葛根喇嘛建寺奉佛的決心。於是,他與巴林札薩克(旗長)說,靈岩山及附近諸山與山西五台山同為佛山,應該建寺奉佛,以保風調雨順,百姓富貴平安。於是,在旗札薩克的支持下,便在遼代佛殿基礎上,後倚石窟前壁,建起了喇嘛廟大殿七間。喇嘛廟建成時,初名“文殊師利廟”,當時由巴林左、右二旗輪流管理,清宮廷曾分別賜給每旗一塊匾額,左旗的名為“善福寺”,右旗的名為“慧恩寺”。後來,右旗不再參與該廟的管理,而此廟又在左旗境內,故“善福寺”之名廣為人知,而“慧恩寺”之稱則逐漸被人們淡忘了。善福寺建成後,將遼代佛教遺物全部納入該寺,使古樸的遼代石窟與富麗堂皇的喇嘛廟完美地結合在一起。到光緒年間,對善福寺進行了修繕和擴建,但文革期間,佛殿等建築完全被拆毀,銅佛、法器、經卷等文物已不知去向。

1975年,國家對善福寺正殿、門窗及院牆稍作修繕。1987年,國家再次撥款,並按善福寺原貌進行修復,使善福寺舊觀得以重現。新建成的善福寺面闊七間,進深三間,採用九脊歇山式屋頂,加之青磚灰瓦,顯得古樸而莊重,沉穩而飛揚。進入寺內,只見整個殿堂色彩艷麗,形象生動。大殿內設定佛龕多座,供奉著千手千眼觀世音、白度母、綠度母、大白傘蓋佛母、宗喀巴及班禪額爾德尼等佛像。另外,在大殿北壁下,供奉著關羽的塑像,當地農牧民稱其為“關老爺”,如此稱呼,顯得既親切又尊敬,可以說,這是平民百姓對歷史英雄敬仰的直白。

寺院建制

穿過善福寺進入石窟寺後,才會發現石窟不只一個,而是三個。在真寂之寺的石窟中,二號窟規模最大,面寬6.5米,進深5米,高約2.5米。裡面主體為釋迦牟尼涅槃像,凝目側臥,薄衣赤足,神態安詳;三世佛立於身後,觀音地藏二菩薩分立頭腳兩端,旁有弟子十五,俱作悲哀狀;南、北、西三面石壁浮雕千佛像111尊,形態各異。一號石窟略呈方形,正中圓雕釋迦牟尼坐像,文殊普賢二菩薩分列兩邊,有供養人服侍,窟門兩側雕有金剛力士,石壁上還有各種佛像45尊。三號四號窟實為一窟兩室,外室雕像同於一號窟,內室造像均為浮雕,有佛弟子和供養人,天王像分立兩側,儼然護法神氣魄。全窟造像具有北方契丹民族雄渾粗獷的風格。石窟開鑿的年代應為遼代中晚期。整個真寂之寺的石窟造像都是精雕細刻,圓潤飽滿,形神具備,從中可見承唐宋南北文化交融的跡象,誠為遼代佛教文化和石雕藝術的珍品。

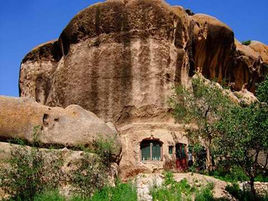

真寂之寺石窟群及清朝時續建的七間唇殿目前保存十分完好。大殿的東側,穿鑿於東北、西南走向的石崖上,面向東南,這個特徵正好與契丹民族的“朝日”風習相符。站在廟前,只見門楣上楷體陰刻的“真寂之寺”四個大字清晰可見。契丹人開鑿石窟時,所以題名“真寂之寺”,是釋迦佛“真正取得涅槃正果”之意。

地理交通

真寂之寺石窟位於群山環抱之中。阿爾山烏拉、別愣烏拉、畢力格圖哈達三山鼎立,自然造就一個箕形山谷,畢力格圖哈達從谷底驟然拔起,懸崖峭壁,十分險峻,石窟寺就開鑿在它向東南的陡壁上。窟分中、南、北三窟,喻示著佛今生、前世和來生,現保存均較完整。此山蒙語稱之為“阿如申烏拉”,漢語譯為“聖水山”。每逢多雨季節,遍地漫水。山下有清泉一眼,極涼極甜,據說,當年廟會時,每日近萬人全用此水,尚綽綽有餘。順山口西南遠望,所見之山峰猶如一架巨大的風帆鼓浪而來,當地人叫它“箭山”,蒙語則稱為“蘇木烏拉”。在石窟群所在的山峰南麓觀望,見此山像一頭臥伏的巨象,頭朝向東南,蒙語叫它“欽達慕尼峰”,漢語叫它“靈岩山”。傳說清朝乾隆年間,佛祖曾在該山顯靈,所以,給它起名“靈岩山”。在山頂西側,一南一北並立著兩塊巨石,南面的叫桃石,因其外形似桃而得名,它奇險地立在刀削一般的斷崖邊上,似桃在盤,若滾不滾;北面的稱為“金龜”,因它的外形極象一隻頭向東南臥伏在地的大龜,蒙古人叫它“昌那其”,漢語譯為“探哨崖”。要進入石窟,得先穿過沿石窟門接建的藏傳佛教寺院,就是現在的“善福寺”,因二者已連成了一體,故統稱之為召廟石窟寺。召廟實際上就是善福寺,它是清朝初年建成的。

其它相關

石窟前磚木結構喇嘛廟的存在,又使遼代石窟與清代佛殿跨躍時間的差異連在了一起。

真寂之寺及桃石山同南面重要的第四紀冰川遺址“七鍋山”遙相呼應,構成了人文與自然和諧的景觀。

千百年來,古老而神秘的真寂之寺和後召廟成為北方著名的佛教聖地,被譽為“草原小五台”,不僅一年一度的廟會延續至今,平時各地的信眾、遊客也是絡繹不絕。寺廟所處的靈岩山,整座山體形狀恰似佛教中的獅子臥,寺廟上方的山體恰好形成佛教中的護法金翅鳥形狀,展開雙翅護衛著佛門聖地,一塊高傲凌雲的桃形巨石挺立在山頂崖端,蒙古族民眾於是稱此山為“欽德木尼峰(如意珍寶)”,人們也叫它“桃石山”。山上一步一景,一步一個傳說,轉完此山等於走遍人生六道輪迴。當然,最令人躍躍欲試的,還是“桃石山上闖三關:爬閻王道、轉如意石、鑽再生洞”,藉以擺脫人生苦難和煩惱。如今,真寂之寺和召廟是人文景觀和自然景觀融為一體的旅遊勝地。

真寂之寺石窟是我國保存最好的遼代石窟;是我國北方少數民族很有代表的佛教文化藝術遺產;是我國北方契丹民族與中原漢族文化交流象徵之一。為研究遼代石刻藝術提供了不可多得的寶貴資料。真寂之寺所處地域是遼代宗教活動的集聚地,這裡山石形貌奇特外,肖似各種物象內蘊靈氣,山下岩壁鑿窟雕佛涅磐,涅磐即圓寂,寺名真寂亦應取其圓寂之意,圓寂即靈魂脫離肉身,升華到聖地,山上則有天然的再生洞,這裡有死有生的循環,生生不息之意。這說明契丹民族的智慧深邃,文化博大,也只有這樣的民族,才可能把傳入的佛教與本民族原始信仰相結合的這樣完美。