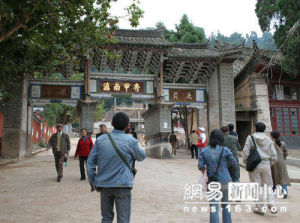

秀山古建築群

通海秀山位於雲南省玉溪市通海縣城南。素有“秀甲南滇”的美譽。相傳漢之田勾町王毋波始在此辟山林、 建築群

建築群地理位置

秀山,位於雲南玉溪通海縣城南隅,峰頂海拔2060米,垂直高度近200米,轄區面積7.6平方公里,遊覽面積155萬平方米,建築面積5萬餘平方米。氣候、交通條件

秀山,屬中亞熱帶半濕潤高原涼冬季風氣候,雨熱同季,四季如春。交通極其便利。歷史

東漢(公元25―56年間),通海的人行道路西可達於玉溪、晉城、昆明方向,東可抵於建水等地, .

. .

.景點:

普光寺現存殿宇建於元代,正殿屋架為斗拱式結構,呈典型蒙古建築形式。寺內有元代為紀念神僧李畔富所建佛塔2座,古樸莊重。東院內就山岩鑿有洗缽池,池上方岩縫中泉水浸冒而出,滴注於池中,叮咚不息。 .

.建築群

普光寺現存殿宇建於元代,正殿屋架為斗拱式結構,呈典型蒙古建築形式。寺內有元代 為紀念神僧李畔富所建佛塔2座,古樸莊重。 東院內就山岩鑿有洗缽池,池上方岩縫中泉水 浸冒而出,滴注於池中,叮咚不息。 .

.清涼台原名清涼寺,元時高僧鐵牛禪師所建,經歷代增修,具現在規模。由魯賢祠、桂香殿、海雲樓、藥王殿、蓬萊閣、武侯祠等連成一個四院三通的建築整體。寺院地勢高峻,四圍綠樹掩映,背山面湖,涼風不斷。的確是一個無暑的清涼世界。 涌金寺俗稱大頂寺,是秀山位置最高的建築,因山勢如“地涌金蓮”而得名。占地面積6000多平方米。寺分三進,殿宇宏偉,寺門雄踞於半圓形石階之上,“涌金寺”3個貼金大字雄渾莊重。正中為秀山古柏閣,此閣全部木結構,奇巧無比。大雄寶殿塑三世佛像,慈 顏善目,體態勻稱。殿前“白馬”、“黃龍”、 “法海圓明”3座坊立於東、西、北三方。大院中翠柏蒼勁,茶花吐艷,元杉噴香。宋柏、元 杉、明玉蘭被稱為“秀山三絕”。涌金寺左廂是一套院,門上有一別致的小匾,上書“這裡來”,進門更是清靜的一院,東為曇花軒,西有酌花樓,北面另為一小院,可謂院中之院。“這裡來”院內有明玉蘭、牡丹、芍藥等名花奇草,進門就讓人感到滿院芬芳。” 白龍寺坐落在秀山南面的茂林之中,是後山的唯一建築,寺院古樸典雅,與周圍環境十分協調。近年來擴建了部分亭閣遊廊及服務設 施,引水上山,鑿池培植荷花及各種花卉草木,成為秀山公園又一新的遊覽點。秀山之秀在於綠,茂密的林木把整座山掩蓋得嚴嚴實實。山北麓翠竹萬桿,青翠欲滴;山西密林間灌木叢生,野花點點;山東面奇松參天,杉栗蔥翠;山南松林似海,濤聲如吼。種類繁多的花草樹木,一年四季爭奇鬥豔,各寺院中也是花木扶疏,松柏森森,綠杉撐天。 秀山不僅有山川之秀麗,更有歷代墨客騷人、 學者名宦之吟詠,使秀山成了“匾山聯海”和碑林。至今保留在秀山的匾聯碑刻有200餘副(塊),這些匾聯碑刻,洋溢著詩情畫意,書法均屬上乘之作,使詩、書、畫、景和精美的建築珠聯璧合。

2006年05月25日,秀山古建築群作為元至民國時期古建築,被國務院批准列入第六批全國重點文物保護單位名單。

保護秀山

秀山古建築群的種種劫難是通海歷史文化的不幸,但種種劫難過程中又始終交織著通海傳統文化人 .

.