藥名

白果槲寄生

別名

歐寄生

漢語拼音

bai guo hu ji sheng

拉丁植物動物礦物名

Viscum album L.var.meridianum Danser[V.albumL.subsp.meridianum(Danser)Long;V.al-bumauct.nonL.]

藥理作用

白果槲寄生

白果槲寄生1.增強免疫功能 給小鼠腹腔注射新鮮非發酵的白果槲寄生植物汁10mg/kg,隔不同時間進行膠體碳清除率測定。開始時對單核吞噬細胞系統無影響,48h後吞噬細胞指數明顯增加,於120小時恢復正常;注射植物汁24小時時脾臟重量減少,48小時時增加,120小時恢復正常。將綿羊紅細胞(SRBC)和植物汁(10mg/kg)或多糖組分(120mg/kg)給小鼠腹腔注射,免疫3日後IgM抗體生成顯著增加,在第5日和第9日脾臟內的IgM-PFC數量也明顯增加。將SRBC與不同劑量的植物汁混合,給小鼠皮下注射,於5日後可引起遲髮型超敏反應。白果槲寄生提取液還能促進特異性和非特異性免疫功能。

2.抗腫瘤作用 啟果槲寄生的主要成分蛋白質、多糖和脂類,對腫瘤細胞有直接抑制作用。體外實驗表明,白果槲寄生蛋白質對惡性腫瘤細胞起著其他細胞抑制劑起不到的特殊作用。

功效

祛風濕;強筋骨;催乳

科屬分類

桑寄生科

藥(毒)理學

白果槲寄生植物汁小鼠腹腔注射的LD50約為32mg/kg,其多糖組分小鼠腹腔注射的一次耐受量大於2.25g/kg。

主治

風濕痹痛;筋骨痿弱;腰痛腿軟;產後乳汁稀少

生態環境

生於海拔1300-2700m的山地闊葉林中,寄生於櫻桃、花楸、核桃、雲南鵝耳櫟等植物上。

採收和儲藏

全年可采,紮成束,晾乾。

資源分布

動植物形態

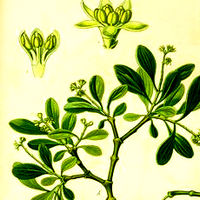

灌木,高約0.5m。莖、枝均圓柱狀,二歧或多歧分枝,枝的節間長3-7m,粗2.5-6mm,乾後具縱皺紋。葉對生,厚革質;葉柄長約5mm;葉片倒卵形,長3-5cm,寬1.5-2.5cm,先端近圓形,基部楔形,葉緣稍背卷;基出脈3-7條。雌雄異株;雄花序聚傘狀,頂生,總花梗幾無,具花3朵,中央的花具2枚苞片,側生的花各具1枚苞片;苞片三角形,長2-3mm;雄花花蕾時近球形,長約2mm,萼片4枚,三角形;花葯橢圓形;雌花序聚傘式穗狀,頂生或腋生於莖叉狀分枝處,總花梗長約2mm,具花3-5朵,頂生的花具2枚苞片或無,交叉對生的花各具1枚苞片;苞片三角形,長2-2.5mm;雌花花蕾時卵球形,長2.5-3mm;花托卵球形;萼片4枚,三角形,長1.5-2mm;柱頭乳頭狀。漿果橢圓形,長8mm,直徑6mm,宿存花柱長約1mm,黃色,果皮平滑。花期11月至翌年3月,果期7-11月。

功效分類

祛風濕藥;強筋骨藥;催乳藥

性味

甘;苦;性平

藥材基源

為桑寄生科植物卵葉槲寄生的帶葉莖枝。

用法用量

內服:煎湯,15-30g;或燉肉服。

出處

槲寄生屬植物

| 槲寄生屬(Viscum L. ),槲寄生科植物(1981年的克朗奎斯特分類法將槲寄生科列入檀香目,1998年根據基因親緣關係分類的APG 分類法和2003年經過修訂的APG II 分類法不承認這個科,將本科合併到檀香科中。)約30種,分布於東半球熱帶至溫帶,我國有10種;各省區均有,其中槲寄生v. coloratum(Kom. )Nakai 等供藥用。 |