病因

皮膚損傷後結締組織過度增生所引起的良性皮膚腫瘤。

發病機制

患者往往具有瘢痕體質,有色人種較易發病。有時有家族史,呈常染色隱性或顯性遺傳。傷口張力大異物、燒傷和某些炎症性皮膚病如痤瘡穿掘性毛囊炎、化膿性汗腺炎等均易促發本病。

臨床表現

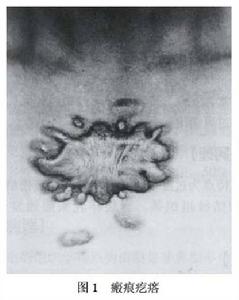

瘤樣瘢痕

瘤樣瘢痕開始為小而堅硬的紅色丘疹,緩慢增大,產生圓形、橢圓形或不規則性瘢痕,高出皮面往往超過原損傷部位,呈蟹足狀向外伸展,其上表皮因受壓而光滑,發亮變薄。早期進行性皮損,色紅而有觸痛,橡皮樣硬度,表面可有毛細血管擴張。靜止期皮損,色變淡,性質堅硬,常無自覺症狀。皮損常多發,大小不等小者呈帽針頭大,大者可達橘子大;繼發於燒傷、燙傷者,可形成大面積瘢痕疙瘩,嚴重者影響患者肢體功能。好發部位為胸骨區,亦常見於頸部、肩耳部、下肢等處。

診斷

根據臨床表現和組織病理可以診斷。

鑑別診斷:

應與肥厚性瘢痕(hypertrophic scar)鑑別,後者無蟹足狀伸展,皮損經一或數年後變平,而瘢痕疙瘩則持續存在,甚至超過原損傷部位擴展。組織病理上瘢痕疙瘩膠原纖維透明化,呈不規則漩渦狀排列,可見大量黏多糖沉積,成纖維細胞少及異物反應等可與肥厚性瘢痕鑑別。

檢查

組織病理:膠原纖維緻密增生呈透明化;淺層膠原束與表皮平行排列,其下方膠原束則互相交織成漩渦狀。真皮乳頭因受壓而變平,彈力纖維稀少,鄰近附屬器萎縮,被推向一側。

治療

可採用以下療法:

1.6個月內損害,X線2Gy(200rad)照射,2~3周1次,總量8~10Gy(800~1000rad)。

2.皮損內注射曲安西龍混懸液(1~40mg/ml)或潑尼松龍懸液,根據需要每2~3個月1次。

3.20%利多卡因加等量曲安奈德(曲安西龍)(100mg/ml)局麻下,切除瘢痕疙瘩,拆線後照射5Gy(500rad),每5天1次,共4次。

4.小面積皮損可用液氮冷凍治療,每2~3周1次。

5.0.05%維A酸每天2次外用,連續3個月