藏品介紹

琅琊台刻石

琅琊台刻石名稱:琅琊台刻石

類別:碑刻,書法。

作者:李斯

書體:篆書

年代:秦代

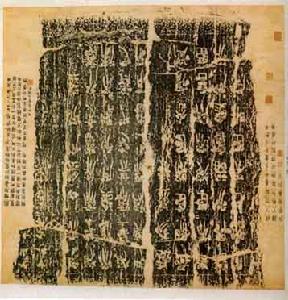

規格:刻石高129厘米,寬76.5厘米,厚37厘米。

收藏機構:中國歷史博物館收藏

秦始皇統一六國以後,曾多次巡視全國,立石刻,歌頌秦德。據《史記·秦始皇本紀》記載,有《嶧山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《芝罘刻石》、《東觀刻石》、《碣石刻石》、《會稽刻石》等七種。這些立石有政治意義,也有極高的藝術價值。

始皇三十七年七月,秦始皇去世,二世元年,東行郡縣,李斯隨從,於始皇所立石旁刻大臣從者姓名,以彰始皇成功盛德,復刻招書於其旁。至宋代蘇軾為高密太守時,始皇刻石已泯滅不存,僅存秦二世元年所加刻辭,世稱二世詔文,也就是現在保存下來的《琅琊台刻石》。屬於秦篆最精品。石刻原在山東諸城東南百六十里山下,東南西三面環海,據《山左金石志》載:“乾隆間泰州官懋讓知事見石裂,熔鐵束之,得以不頹。”清道光中,鐵束散,石碎。後毛澄知縣事,築亭覆之。光緒廿六年四月前後一次大雷雨,此石毀失。一九二一至一九二二年,王培裕前後兩次列琅琊台搜尋,將散碎石塊湊合,所幸傷損很少。後移置縣署,並題識得石始末,有孟昭鴻、柯昌泗等刻跋。解放俊移置山東博物館。一九五九年移置中國歷史博物館。

碑刻銘文

琅琊台刻石

琅琊台刻石書法賞析

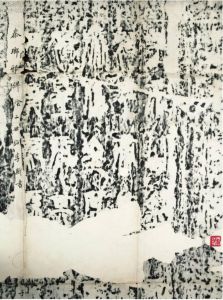

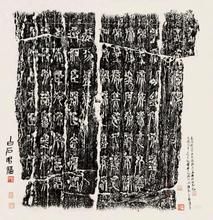

《琅琊台刻石》是秦代傳世最可信的石刻之一,筆劃接近《石鼓文》,用筆既雄渾又秀麗,結體的圓轉部分比《泰山刻石》圓活,確實為小篆第一代表作。所以一般研究篆書、篆刻學和學習小篆的人們都十分重視這個刻石。唐張懷瓘《書斷》列李斯的小篆為“神品”。其書法特點在於:用筆圓轉,結體勻稱,點畫粗細均勻。明趙宦光說:“秦斯為古今宗匠,一點榘度不苟,聿遒聿轉,冠冕渾成,藏奸猜於朴茂,寄權巧於端莊,乍密乍疏,或隱或顯,負抱向背,俯仰承乘,任其所之,莫不中律。書法至此,無以加矣。”

今觀《琅琊台刻石》書法,工整謹嚴而不失於板刻,圓潤婉通而不失於輕滑,莊重典雅,不失為一代楷模。正如韋續所說:“先急回,後疾下,鷹望鵬逝,信之自然,不得重改;送腳如游魚得水,舞筆如景山興雲,或卷或舒,乍輕乍重。”其結體平穩、端嚴、凝重,疏密勻停,一絲不苟。部分有縱長筆畫且下無橫畫托底的字,密上疏下,穩定之中又見飄逸舒展。這種結字方法,至今仍為習小篆者沿用。

作者簡介

李斯

李斯李斯(?—前208年),楚上蔡(今河南上蔡西南)人。主張以小篆為標準書體。小篆又稱秦篆,是大篆的對稱,它給人以剛柔並濟,圓渾挺健的感覺,對漢字的規範化起了很大的作用。小篆的出現,是漢字發展史上的一大進步,根據《太平廣記》引《蒙恬筆經》記載,是楚國上蔡人李斯所整理。

李斯是秦代著名的政治家、文學家和書法家。他年輕時,起初在鄉村做管理文書的小官,後來,隨荀卿學習,當任廷尉。在秦始皇統治期間,李斯以傑出的政治遠見和卓越才能,被任命為丞相。

秦始皇逝世的前一年,他不畏錢江險濤,東下會稽(今紹興),祭過大禹陵,登上天柱峰(後來教叫做秦望山),俯瞰東海涌潮後,命丞相李斯手書《會稽銘文》。李斯奉命連夜寫畢後的隔日,他又采嶺石鑴刻,然後立於會稽鵝鼻山山頂(後叫刻石山),這就是歷史上著名的《會稽刻石》。