個人簡介

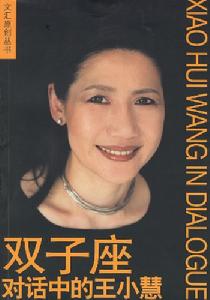

王小慧

王小慧曾在多國的博物館、美術館和畫廊舉辦過20餘次個人攝影展。作品數次獲國際獎項,並為許多機構及私人收藏。1998年入選由英、美、德跨國出版公司編撰的《150年大師攝影作品集》。2001年入選《中華人民共和國二十世紀文藝圖志·攝影卷》。2002年編入《世界10位女攝影家作品合集》。

2001年被上海同濟大學藝術中心及傳媒藝術學院、北京中央民族大學現代圖像藝術學院聘為客座教授。2003年在同濟大學建立藝術工作室,並任上海汽車城安亭新鎮(德國城)藝術總監。

個人簡歷

王小慧參展作品

王小慧參展作品1986年 上海同濟大學研究院建築學碩士

1986年 同濟大學助教

1987年 獲德國卡爾·杜伊斯堡政府獎學金作為訪問學者赴德國進修並考察歐洲諸國建築

1987年 -1991年 在慕尼黑工業大學建築學系攻讀博士學位;慕尼黑工業大學助教

1988年 -1991年 慕尼黑建築學院講師,教授中華人民共和國古典建築及園林藝術

1990年 -1992年 在慕尼黑電影學院導演系進修導演專業

小慧老師和她的作品

小慧老師和她的作品2001年 -至今 上海同濟大學藝術中心及傳媒藝術學院兼職教授/北京中央民族大學現代圖像藝術學院客座教授

2003年 -至今 在同濟大學建立“王小慧藝術工作場”;任上海國際汽車城安亭新鎮(德國城)藝術總監

2004年 - 至今 天津南開大學文學院特聘教授攝影、電影,影像等創作活動

1992年 為巴伐利亞電視台專題系列片《世界古代文化》中華人民共和國部分撰寫電視腳本《西安與唐代文化 》、《泰山與道教文化》、《峨嵋山與佛教文化》;任德中合拍影片《北京四合院裡的人家》顧問

1994年 擔任編劇、導演,拍攝紀錄片《世紀末的京劇人》和藝術片《破碎的月亮》

1995年 完成電影劇本《燃盡的藍蠟燭》;任中華人民共和國、香港 、日本合拍故事片《椅子》藝術總監

1996年 完成紀錄片《世紀末的京劇人》製作

1997年 在德國赫爾滕國際攝影節做開幕式演講同時舉辦個展

1999年 在德國第五屆國際攝影節上主持題為“抓住感覺”的創作活動(Workshop)/應上海市政府之邀到上海參加“世界攝影家看上海”創作活動,拍攝《上海印象》攝影集

2000年 應北京市政府之邀參加“中外攝影家聚焦北京”創作活動,為北京“申奧”拍攝《北京》攝影集

2002年 為柏林亞太周中華人民共和國藝術創作多媒體影像作品《花之靈》

2003年 在同濟大學”王小慧藝術工作場”與托馬斯·呂特格共同主持短期互動創作活動“創作性地看”/作為策展人為同濟大學“王小慧藝術工作場”成立而舉辦“想與看”(Looking and Thinking) 十位德國攝影家聯展 ,此展覽還在上海新天地一號會所、上海圖書館藏書樓以及平遙國際攝影節上展出

2004年 錄像及多媒體影像裝置“九生”在上海美術館展出/為慕尼黑寶馬集團展覽中心個展“無邊界”而做的多媒體影像裝置“無邊界的自由”、“天涯若比鄰”以及錄像作品:《兩個世界之間》、《又見梨花》、 《時光之痕》以及《逝者如斯》,並主持“東西方對話”系列活動。

2005年 因寶馬汽車公司慕尼黑總部展覽的成功(57000餘人參觀),而又在柏林舉辦展覽及“東西方對話”等活動;參加柏林由世界文化官和賓士汽車公司主辦的東西文化差異區研討會;參加在北京釣魚台國賓館召開的國際可持續性發展會議。

個人展覽

1990年“光與反光”,西柏林德意志工藝聯盟畫廊1992年“王小慧攝影展”,慕尼黑愛克公司總部展館

1993年“中國前衛藝術展”中“王小慧攝影展”,柏林國立世界文化會館

1997年“王小慧攝影回顧展”,上海美術館/“王小慧攝影及電影展”,北京德國駐華使館/“我的視覺日記及關於死亡之聯想”,德國赫爾騰國際攝影節/“我的視覺日記及其他”,慕尼黑帕拉特美術館

1998年“當代中國攝影與王小慧”,達姆施塔特市立美術館

1999年““女人”,瑞士巴塞爾Noname攝影畫廊/“王小慧攝影電影作品展”,香港藝術中心

2001年“王小慧抽象攝影新作及電影作品”,漢諾瓦攝影美術館/“從眼睛到眼睛”,達卡第一屆亞洲攝影節/“本質之光”,曼海姆市立攝影美術館

2002年“感性的花和抽象人體”,柏林亞太周中國藝術節(大型電子螢幕影像及電影展示)/“從眼睛到眼睛”,慕尼黑巴伐利亞聯合保險業集團美術館/“女人及自拍系列”,台北德國文化中心/“異色情—王小慧抽象及花卉攝影”,台灣國際視覺藝術中心/“花之抽象”,義大利伊斯奇亞Elo藝術畫廊/“本質之光—王小慧觀念攝影”,平遙國際攝影節(同時舉辦露天錄像及電影專場)/“愛神與死神”,慕尼黑WalterStorms畫廊/“王小慧抽象攝影—速度”系列,大眾汽車北京展覽中心

2004年“紅孩兒”系列,慕尼黑,ArtThiess畫廊/“花之靈”系列,格萊弗英,藝術家協會、市政廳/“ArtinBloom”,紐約,東面畫廊/“在世界之間”(攝影及影像),莫斯科雙年展/“無邊界—王小慧影像新作展”(攝影及大螢幕多媒體影像·錄像裝置作品),慕尼黑,寶馬集團展示中心/“花之性”,蘇黎世,Scalo畫廊;“九生—王小慧作品巡迴展首展”,天津市博物館/“九生—王小慧作品巡迴展”,杭州中國美院美術館

2005年“王小慧作品展”,聯幫園林博覽會,慕尼黑/“無邊界—王小慧影像作品展”,寶馬公司展覽中心,柏林

2006年““花之性”,CameraWork畫廊,柏林(個展)“花之性”,巴塞爾藝博會(Scalo畫廊)“我的前世今生”,釜山雙年展“我的前世今生”上海雙年展,上海當代藝術館

2007年““紅孩兒”觀念攝影展(及“自我解脫”行為藝術),798藝術節,TS1壹空間,北京(個展)北京藝博會(OliverZimmermann畫廊),“兩個世界之間”大型個人作品回顧展,天津美術館(個展)上海當代藝博會(WalterStorms畫廊和FelixRingel畫廊)

2008年“上海女人——現實與非現實之間”,ArtSeasons畫廊,蘇黎士(個展)“女人的上海花園”,ElisabethdeBrabant別墅,上海(個展)“定義女人”,平遙國際攝影節,平遙(個展)“上海女人”,當代美術館畫廊,慕尼黑(個展)“亞洲當代藝術在巴塞爾”,巴塞爾藝博會,巴塞爾(UnionFoundation)“我的前世今生”,中國藝術節,羅馬藝術藝術中心,羅馬“上海女人”,上海藝博會(慕尼黑現代美術館畫廊),上海“王小慧——攝影二十年”,國際大師藝術節,聖莫瑞茲(個展)並獲瑞士聖莫瑞茲大師藝術節之“國際明星藝術家獎”“紅孩子”,上海當代藝博會,(ArtSeasons畫廊)“海上學院文化—2008當代藝術展”,99藝術中心,上海

2009年“InnerDialogue”,博雅珊藝術中心,上海(個展)“王小慧個展”,ArtSeasons畫廊,瑞士聖莫瑞茲(個展)王小慧藝術作品品賞沙龍,雍福會,上海(個展)“MetropolisNow!-ASelectionofChineseContemporaryArt”,“都市中——中國當代藝術選展”,子午線國際中心,華盛頓王小慧法蘭克福SonderausstellungzurBuchmesse展覽,法蘭克福(個展)

榮譽

2005年 被德國自由攝影家聯盟(BFF)授予榮譽會員稱號並獲“卓越攝影家”大獎。

2006年 被香港《鳳凰生活》雜誌評為“影響世界未來華人榜”的50位人物之一。

2007年 德國政府嘉獎她為德中文化交流做出的傑出貢獻授予她“德中友誼獎”,榮獲SMG的“年度國際攝影家獎”。

2008年 獲中國“年度藝術家獎”和“聖莫里茨藝術節”的“國際明星藝術家獎”。

2010年12月4日,獲得2010中國能量女性榜最具藝術影響力能量女性。

慈善感言

我們每個人都問自己為社會做了點什麼,我們這個世界會更美好。“假如上帝只允許我帶走兩樣東西,我一定會毫不猶豫地選擇日記本和照相機。”

人物經歷

王小慧

王小慧王小慧人生的第一次轉折出現在1977年,在同時伸出橄欖枝的清華、同濟和天津大學中她挑選了同濟里與藝術有關的建築學專業。母校里有座別致的小紅樓,小紅樓的地下室是當年攝影小組的基地。小黑屋裡走過的時光串起了王小慧的青春歲月。如今,廢棄的地下室里遍布著灰塵,這樹,這草,這落葉,這石桌石凳,訴說著當年的不羈,也訴說著她和俞霖的相識相知相戀。入校後,用功的王小慧獨占幾項同學們編出的“同濟之最”-“夜車”開得最長、書包背的最大。同級不同班裡有一名才華橫溢的男同學,他的設計作總被掛進建築系的陳列櫥窗作範例,這個人就是俞霖-她用一生都難以忘懷的親密愛人。

大二時,兩人同時被學校選拔出來專修一年德語然後出國留學,學一年德語後會通過外語考試只選一人公派著名的維也納藝術學院學建築,最後卻陰差陽錯被一位半路殺出的外語系學生拿走名額,兩人都沒去成,卻成就了建築系金童玉女的一段完美童話。在中國做了那么多年的乖女兒,聽著父母的話,坐著該做的是而不是想做的事。如果說上海成全了她的愛情,那么德國則成全了她的事業。在德國,她逐漸獲得了理性和藝術自覺,成長為今天的王小慧。

1986年,作為同濟大學建築系的青年教師,王小慧和俞霖一起來到德國做訪問學者。期間,俞霖爭取到了博士獎學金,而王小慧也以優異的成績通過了博士入學考試。兩人都留在德國開始了求學的日子,可是王小慧並沒有安於一邊攻讀建築學博士,一邊在兩所大學任教的生活。她更執著於攝影,並產生了做專職攝影師的念頭。“你那么喜歡藝術,就做職業藝術家好了,如果掙不到錢,我來養你。”這是王小慧面臨抉擇的時候,俞霖對她說的話。正是這樣的鼓勵和支持,讓王小慧決定辭去教職,一心一意地做自己喜歡的事。俞霖教她所有技術方面的問題,幫她擺三腳架,拿鏡頭,測光,心甘情願做她的攝影助理,嚴格的要求和盡責的幫助把王小慧一點點推到喜歡的道路上。

然而,緣起緣滅。1991年10月31號德國的聖靈降臨節里,一場車禍帶走了俞霖,帶來王小慧難以承受的痛。那一年她34歲,和心愛的人結婚剛剛5年。在車禍中受到重創倒臥病床的她甦醒後第一件事就是拿起相機完成了自拍,拍下自己破碎的臉。她躺在病床上用100個唇印的吻印在宣紙上來表示自己最後的告別,因為整個臉都傷得很重,鼻子是粉碎性骨折,面部還有多處傷痕,所以做100個唇印是很艱難的事。但她一夜沒睡覺,斷斷續續地做,做完時嘴唇已經浮腫,竭盡全力為丈夫做最後的一件事情,幾乎用儘自己的生命來表達對他的愛。

她的隨身物是日記本和照相機,正是這兩樣東西,陪伴著王小慧走過了那段最艱苦的歲月。相伴著一邊旅行一邊拍照的日子,至今仍是王小慧最艱苦但也是最美好溫暖的人生記憶。

王小慧而立之年時曾在愛丁堡拍下一張照片,照片上錯綜複雜的軌跡仿佛腳下人生路,條條都在閃光,很難說選哪條更好,生死劫難後王小慧不再猶豫。那次車禍是王小慧人生經歷中又一個重大轉折點,她明白了必須爭分奪秒做自己真正想做的事。可以說在那之後,她的整個人生態度、人生觀都改變了,也是讓她的藝術進步和飛躍的一個關鍵點。

回顧20年的攝影歷程,變化非常大。從“視覺日記”那種完全紀實的、完全自我記錄的日記式的拍攝到現在這樣先有觀念再去拍攝,是很大的變化。王小慧的作品全然不同於中國傳統攝影的寫實手法,與馬蒂斯、塞尚的印象派、後印象派繪畫有共通的由印象趨向抽象的傾向,然而鏡頭下的世界別有一番風韻,人們更能真切品味到含蘊其中的東方女性哀美的詩性情韻。王小慧的攝影藝術可作為當前中西文化交融的世界性文化思潮中的一個范型,一個中國文化走向世界的成功例證。她在攝影方面取得了非凡的成就,特別是抽象攝影方面甚至可以說是開創了先河。

作為女人,她算的上是苦命女子,年輕守寡,她朗讀自己的書會潸然淚下。在德國取得的成績來之不易,但絕不是只因為那些曾經發生的悲劇。梵谷說,藝術家需要痛苦來滋養,“如果我是一個普通女人,我可能更願意多要一些幸福,可如果我作為一個藝術家,僅僅有幸福,是不夠的”。她對攝影充滿激情,工作起來如拚命三郎。經歷了生活的大起大落大喜大悲,她為了藝術繼續透支著生命。王小慧自喻為《小木克奇遇記》里的小木克,這個特別喜歡跑的小男孩得到了一雙“魔鞋”,穿上它可以跑得很快很遠,卻永不能休止,即使在海邊被一堆晾著的漁網掛住無法脫身,摔倒在地的小木克雙腳仍在空中蹬個不停。

德國雜誌上有這樣一幅漫畫:一個身背行囊和相機的女子四處跑,旁邊有許多路牌指向世界各地,她的腦袋是一個大鬧鐘,旁邊的路人在說“那不是小慧嗎?”

![王小慧[藝術家] 王小慧[藝術家]](/img/d/8dc/nBnauM3XyATN3MjM0UzM2MTN2ITM3kTN2MzMwADMwAzMxAzL1MzL2czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)