燕麥細胞型

燕麥細胞型癌細胞多為類圓形或棱形,胞漿少,類似淋巴細胞、燕麥細胞型和中間型可能起源於神經外胚層的Kulchitiky細胞或嗜銀細胞。核細胞漿內含有神經分泌型顆粒,具有內分泌和化學受體功能,能分泌5-羥色胺、兒茶酚胺、組胺、激肽等肽類物質,可引起副癌綜合徵。

肺癌的一種

一、按解剖學部位分類

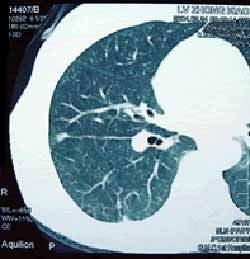

(一)中央型肺癌 發生在段支氣管以上至主支氣管的癌腫稱為中央型,約占3/4,以鱗狀上皮細胞癌和小細胞未分化癌較多見。

(二)周圍型肺癌 發生在段支氣管以下的腫瘤稱為周圍型,約占1/4,以腺癌較為多見。

二、按組織學分類

目前國內外對癌組織學分類仍不十分統一,但多數按細胞分化程度和形態特徵分為鱗狀上皮細胞癌、小細胞未分化癌、大細胞未分化癌和腺癌。

(一)鱗狀上皮細胞癌(簡稱鱗癌) 是最常見的類型,約占原發性肺癌的40%-50%,多見於老年男性,與吸菸關係非常密切。以中央型肺癌多見,並有向管腔內生長的傾向,常早期引起支氣管狹窄,導致肺不張,或阻塞性肺炎。癌組織易變性、壞死,形成空洞或癌性肺膿腫。鱗癌生長緩慢,轉移晚,手術切除的機會相對多,5年生存率較多,但放射治療、化學藥物治療不如小細胞未分化癌敏感。

由於支氣管黏膜柱狀上皮細胞受慢性刺激和損傷、纖毛喪失、基底細胞鱗狀化生、不典型增生和發育不全,最易突變成癌。典型的鱗狀上皮樣排列。電鏡檢查:癌細胞間有大量核粒與張力纖維束相連線。

有時偶見鱗癌和腺癌混合存在稱混合型肺癌(鱗腺癌)。

(二)小細胞未分化癌(簡稱小細胞癌) 是肺癌中惡性程度最高的一種,約占原發性肺癌的1/5。患者年齡較輕,多在40-50歲左右,多有吸菸史。多發於肺門附近的大支氣管,傾向於黏膜下層生長,常侵犯管外肺實質,易與肺門、縱隔淋巴結融合成團塊。癌細胞生長快,侵襲力強,遠處轉移早,手術時發現60%-100%血管受侵犯,屍檢證明80%-100%有淋巴結轉移,常轉移至腦、肝、骨、腎上腺等臟器。本型對放療和化療比較敏感。

癌細胞多為類圓形或棱形,胞漿少,類似淋巴細胞、燕麥細胞型和中間型可能起源於神經外胚層的Kulchitiky細胞或嗜銀細胞。核細胞漿內含有神經分泌型顆粒,具有內分泌和化學受體功能,能分泌5-羥色胺、兒茶酚胺、組胺、激肽等肽類物質,可引起副癌綜合徵。

(三)大細胞未分化癌(大細胞癌) 可發生在肺門附近或肺邊緣的支氣管,細胞較大,但大小不一,常呈多角形或不規則形,呈實性巢狀排列,常見大片出血性壞死;癌細胞核大,核仁明顯,核分裂象常見,胞漿豐富,可分巨細胞型和透明細胞型。巨細胞型癌細胞團周圍常有多核巨細胞和炎症細胞浸潤。透明細胞型易誤認為轉移性腎腺癌。大細胞癌轉移較小細胞未分化癌晚,手術切除機會較大。

(四)腺癌 女性多見,與吸菸關係不大,多生長在肺邊緣小支氣管的粘液腺,因此,在周圍型肺癌中以腺癌為最常見。腺癌約占原發性肺癌的25%。腺癌傾向於管外生長,但也可循肺泡壁蔓延,常在肺邊緣部形成直徑2-4cm的腫塊。腺癌富血管,故局部浸潤和血行轉移較鱗癌早。易轉移至肝、腦和骨,更易累及胸膜而引起胸腔積液。

典型的腺癌細胞,呈腺體樣或乳頭狀結構,細胞大小比較一致,圓形或橢圓形,胞漿豐富,常含有粘液,核大、染色深,常有核仁,核膜比較清楚。

細支氣管-肺泡癌(簡稱肺泡癌)是腺癌的一個亞型,發病年齡較輕,男女發病率近似,約占原發性肺癌的2%-5%,病因尚不明確。有人認為其發生與慢性炎症引起的瘢痕和肺間質纖維化有關,而與吸菸關係不大。其表現有結節型與瀰漫型之分。前者為肺內孤立圓形灶,後者為瀰漫性播散小結節灶或大片炎症樣浸潤,可能由於癌細胞循肺泡孔(Kohn孔)或經支氣管直接播散引起,亦有認為是多源性發生。它的組織起源多數認為來自支氣管末端的上皮細胞。電鏡檢查發現癌細胞漿內含有似Ⅱ型肺泡細胞內的板層包涵體。典型的本型癌細胞呈高柱狀,核大小均勻,無畸形,多位於細胞基底部。胞漿豐富,呈嗜酸染色,癌細胞沿支氣管和肺泡壁生長。肺泡結構保持完整,肺泡內常有粘液沉積。單發性結節型肺泡癌的病程較長,轉移慢,手術切除機會多,術後5年生存率較高。但細胞分化差者,其預後與一般腺癌無異。