人物簡介

照那斯圖,1934年5月出生,蒙古族。少數民族語言學家。內蒙古沁爾沁右翼中旗人。1953年加入中國共產黨。1954年入北京大學語言文學系進修。歷任中國社會科學院民族研究所副研究員、副所長、所長、研究員,中國民族語言學會副會長。長期從事土族語、東部裕固語和八思巴文字的研究工作。著有《土族語簡志》、《東部裕固語簡志》等。照那斯圖能熟練使用漢語、蒙古語、俄語、土族語和日語,對八思巴文字的破譯做出了卓越貢獻。

蒙古語言學、八思巴字研究專家--照那斯圖

蒙古語言學、八思巴字研究專家--照那斯圖人物年表

照那斯圖

照那斯圖1934年5月出生在內蒙古興安盟科右中旗的一個蒙古族家庭。

8歲入本村私塾,背誦《百家姓》、《千字文》 ,以至《大學》、《中庸》。他天資聰穎,經初小和高小,交替學習蒙文和漢文,成績一直名列前茅。

1952年秋,內蒙古師範學院文史科招蒙古語言文學專業生,當時生源奇缺,唯讀了一年國中的照那斯圖經學校推薦被錄取。

1953年3月加入中國共產黨。成為一名共產黨員。

1953年9月,被保送到北京大學東語系進修蒙古語言學。結業後被分配到內蒙古蒙文專科學校任教。

1954年畢業於北京大學東語系蒙古語專業並分到內蒙古蒙文專科學校任教。

1954年,他帶領一批在職幹部班學員,到北京參加蒙古語族語言調查工作隊。調查隊工作結束後,他被調入中國科學院少數民族語言研究所(民族所前身之一),職業從教學轉為科研。

1955年,照那斯圖參加全國“蒙古語族語言與方言”調查隊,連續兩年在青海進行土族語的田野調查工作,為日後的科研工作積累了實踐經驗。

1957年調入中國科學院少數民族語言研究所(該所1962年與民族研究所合併)工作,主要從事土族語、東部裕固語等蒙古語族語言研究。

上世紀50年代中期至60年代中期,照那斯圖先後數次赴青海互助土族自治縣、民和縣、同仁縣土族居住地,實地調查土族語及其方言。

1966年“文革”爆發,“文革”初期,照那斯圖被打成“5·16分子”,被批判、揪斗直至被隔離,人身自由被剝奪,身心蒙受了巨大摧殘和屈辱。

1969年至1973年,他被下放到幹校改造。勞動之餘,逐步掌握了八思巴文的文字型系。

照那斯圖

照那斯圖1977年,照那斯圖從以前對現代語言的平面描寫研究轉到八思巴字及其文獻的研究領域。

1977年,他完成並發表了研究八思巴字的處女作《元八思巴字篆書官印輯存》。

1977年開始蒐集、整理並研究八思巴字文獻。

1980年,他發表了旨在全面探討八思巴字系統問題的理論文章《論八思巴字》。

1982年發表了《南華寺藏元八思巴字蒙古語聖旨的復原與考釋》。該文曾被匈牙利《東方學報》譯成英文轉載。

1987年出版《蒙古字韻校本》,給八思巴字和漢語音韻研究帶來了極大便利,資料的可靠性也得到業內專家的稱道。

1988年9月,他應邀赴日本,擔任東京外國語大學亞非語言文化研究所一年期客座教授。

《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅰ研究文集》和《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅱ文獻文集》分別於1990年、1991年由亞非所刊行。

1994年,照那斯圖從民族所所領導的職位上退休,但他退而不休,不斷有新成果面世。晚年,他在進行“中華大字元集創建工程”的子課題《信息處理用八思巴字標準字元集》的研究。

學術研究

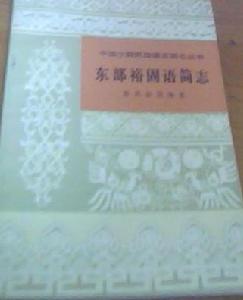

照那斯圖研究員科研工作主要有兩個方面:一方面是參加20世紀50年代的民族語言大調查,調查研究蒙古語族的土族語、東部裕固語,出版《土族語簡志》(1981,民族出版社)、《東部裕固語簡志》(1981,民族出版社)兩部專著,對語音、語法、辭彙進行系統描寫。

另一方面,八思巴字文獻研究是照那斯圖研究員後期主攻方向,在蒐集、整理20世紀80年代以前發現的八思巴字文獻方面,做了大量的工作,出版《八思巴字和蒙古語文獻(Ⅰ研究文集)》(1990)、《八思巴字和蒙古語文獻(Ⅱ文獻匯集)》(1991)二部重要專著,成為國際知名的八思巴字文專家。照那斯圖研究員共出版6部專著和有關八思巴蒙古文文獻的數十篇論文。學術專長為蒙古語言學、八思巴字及其文獻研究。

人生經歷

照那斯圖

照那斯圖照那斯圖祖籍遼寧朝陽,1934年5月出生在內蒙古興安盟科右中旗的一個蒙古族家庭,祖父、父親皆以種田為生。家徒四壁。父親期望兒子能通過讀書改變一家人的命運,全家省吃儉用,想方設法供他讀書。科右中旗是漢蒙文化交匯並行的地區,當地人大都能講漢蒙兩種語言。照那斯圖8歲入本村私塾,背誦《百家姓》、《千字文》,以至《大學》、《中庸》。他天資聰穎,經初小和高小,交替學習蒙文和漢文,成績一直名列前茅。1951年考入烏蘭浩特市的興安中學,讀蒙語授課班。1952年秋,內蒙古師範學院文史科招蒙古語言文學專業生,當時生源奇缺,唯讀了一年國中的照那斯圖經學校推薦被錄取。

照那斯圖進入內蒙古師範學院(今內蒙古師範大學)後,學習積極性很高,成績也很突出,思想上追求進步。在組織的培養下,1953年3月,19歲的他成為一名共產黨員。同年9月,他被保送到北京大學東語系進修蒙古語言學,結業後被分配到內蒙古蒙文專科學校任教。半年後,他帶領一批在職幹部班學員,到北京參加蒙古語族語言調查工作隊。調查隊工作結束後,他被調入中國科學院少數民族語言研究所(民族所前身之一),職業從教學轉為科研。

1955年,照那斯圖參加全國“蒙古語族語言與方言”調查隊,連續兩年在青海進行土族語的田野調查工作,為日後的科研工作積累了實踐經驗。1957年後,他專門從事土族語和東部裕固語等蒙古語族語言的研究工作。上世紀50年代中期至60年代中期,照那斯圖先後數次赴青海互助土族自治縣、民和縣、同仁縣土族居住地,實地調查土族語及其方言。這是中國歷史上民族語文工作者首次全面調查土族語。通過語言調查實踐,用土族語進行直接交流,照那斯圖不僅獲得了對土族語的感性知識,而且積累了大批第一手書面資料,包括語音、辭彙、語法專題資料和反映社會種種面貌的長篇紀實資料,為以後的全面深入研究打下了基礎。照那斯圖的學術研究之根深深扎在了少數民族語言文字這塊深厚的土壤之中。

照那斯圖

照那斯圖儘管步入少數民族語言文字研究領域,不是照那斯圖自身的選擇,但在工作過程中,由於勤奮敬業,他很快就進入角色,並收穫連連。當時的學術界很注重進行業務培訓,1956年,在進行少數民族語言大規模調查之前,組織上對隊員進行了專業培訓。通過培訓,他學到了語言調查的理論、方法和技能。此外,平時工作中遇到實際問題,便自己看書尋找答案。當年他獨力撰寫的《土族語簡志》和《東部裕固語簡志》,就是通過這樣的反覆學習、反覆實踐而完成的。

1966年“文革”爆發,十年浩劫,科研工作基本荒廢。“文革”初期,照那斯圖被打成“5·16分子”,被批判、揪斗直至被隔離,人身自由被剝奪,身心蒙受了巨大摧殘和屈辱。1969年至1973年,他被下放到幹校改造。勞動之餘,經過認真思考,一種想法在腦海日見清晰:不可自暴自棄,不可虛度光陰,一定要學好一門學問,掌握一種本領。他發現一位同事手頭有外國學者所撰《方體字》的蒙古文譯本。所謂“方體字”,其實就是八思巴字,曾是元朝的國書,當今已成為死文字。於是他借來此書,只要有空,便偷偷地自學,且越學越感有趣。經過熟讀、背誦、默寫,逐步掌握了八思巴文的文字型系。經過數年潛心學習和研究,初步具備了從事八思巴文字研究的學術積累,為後來馳騁於這一高深領域奠定了堅實的基礎。

1977年,科研工作迅速步入正軌。照那斯圖從以前對現代語言的平面描寫研究轉到八思巴字及其文獻的研究領域。他興致盎然地投入八思巴字資料的蒐集、整理和研究工作之中。多年的實踐經驗告訴他,收集資料是研究工作的前提。他從近處開始,首先在本所,再到北京城的相關圖書館和博物館,隨後擴展到全國各地。只要有線索,便抓住不放,只要有資料(當時還沒有複印設備),便收集或複製,尤其注重收集實物,不惜時間,不計花費。經過幾年的艱苦努力,蒐集到一批可觀的資料,其中數量最多的是元朝官印的實物和拓片。

在廣泛掌握資料的基礎上,照那斯圖不斷推出科研成果,且從一開始就表現出很高的起點和非凡的悟性。1977年,他完成並發表了研究八思巴字的處女作《元八思巴字篆書官印輯存》。此文一共收錄95方元八思巴字官印資料,其中相當一部分是首次被他發現並予譯釋。此“輯存”是歷史上,也是迄今為止數量最大的八思巴字元官印匯集,為文物、考古歷史、語言文字研究提供了一份寶貴資料。元八思巴字官印文字均屬篆體,不具備專業知識的人無從考釋。他邊辨識、邊研究,完全掌握了專有字母的書寫規律,發表了《八思巴字篆字母研究》一文,推進了八思巴文字學的研究。

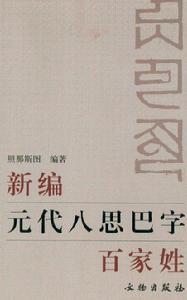

其後,他與楊耐思合作,校勘了《蒙古字韻》。《蒙古字韻》是八思巴字和漢字對音的漢語韻書,屬於漢語歷史上譯寫漢語的第一個拼音方案,也是研究近代漢語語音系統和漢語音韻史的一份寶貴資料。他們於1987年出版《蒙古字韻校本》,給八思巴字和漢語音韻研究帶來了極大便利,資料的可靠性也得到業內專家的稱道。該書既是研究的對象,也是用來考釋八思巴字文獻文物的工具書,因此成為這一領域不可或缺的專業手冊。與此同時,他還對多種八思巴字百家姓版本進行校勘,發表了《八思巴字百家姓校勘》一文。後又編了一部非常實用的《新編元代八思巴字百家姓》,給每個姓加上編號,做八思巴字索引和漢字索引,為研究者和愛好者提供了又一部方便、可靠的工具書。

1980年,他發表了旨在全面探討八思巴字系統問題的理論文章《論八思巴字》。首先提出了八思巴字字母表的“原字母表”和“總字母表”的新概念,並通過論證確定了兩者的界限和具體內容。他認為,原字母表由41個字母組成,在八思巴字實際資料中多出的其他字母為後增字母,屬於總字母表範圍。八思巴字的“'”字母不表示任何實際語音,它不是表示元音a的專門字母,而是表示某些元音前的零聲母(零輔音)符號;元音a在八思巴字里沒有自己的專門字母,只有自己的表現形式——零形式,這個零形式與其他元音字母相對立而存在。據此,他提出八思巴字的所有表音單位不是音節而是音素,據此斷定八思巴字不是音節文字,而是典型的音素文字。此文是該領域具有創見性的研究成果。

語言學家照那斯圖著作

語言學家照那斯圖著作在蒐集資料的過程中,他發現了迄今除西藏以外從內地發現的唯一一份八思巴字蒙古語聖旨原件,並在80年代初對其進行了考釋和刊布。根據線索,他遠赴廣東南華寺,實地考察了該寺所存重要歷史文獻。該文獻鈐有李根源(1879-1965)等觀賞印鑑十方,有張之洞(1837-1909)光緒己丑(1889)十月題記四行。於1937年廣州等雲閣印行的《南華小志》,稱該文獻為“不能識別之異域文書”。他經過鑑定,於1982年發表了《南華寺藏元八思巴字蒙古語聖旨的復原與考釋》。該文曾被匈牙利《東方學報》譯成英文轉載。

1988年9月,他應邀赴日本,擔任東京外國語大學亞非語言文化研究所一年期客座教授。在此期間,除編輯一部論文集外,主要是撰寫八思巴字蒙古語文獻研究的文集。《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅰ研究文集》和《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅱ文獻文集》分別於1990年、1991年由亞非所刊行。其中《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅰ研究文集》,收錄論文18篇。《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅱ文獻文集》,收有當時所收集到的所有八思巴字蒙古語文獻,包括官方文書和元朝中央部門所頒禁約榜等。該文集對每份文獻進行了考釋,首先是做題解,其後是提供原文照片、拉丁轉寫、蒙古文轉寫和漢文譯文(包括白話含義原文)。該文集的主要特點是資料收集最全,其中多數資料為作者所發現,除前文提及南華寺兩道聖旨外,另有四份聖旨、一份懿旨和一份法旨。對此書,日本著名蒙古語學者小澤重男評價說:“拜讀了《八思巴字和蒙古語文獻》一、二冊,這是‘百歲’(此為照那斯圖這個蒙語名字的意譯)先生獲得的最新成果。第二冊,最全面地匯集了有關八思巴字的文獻,這無疑為各國學者,尤其為日本學者提供了珍貴的文獻資料。”其後,隨著新著述的不斷發表和資料的不斷增加,照那斯圖的國際影響不斷擴大,是該領域學者所公認的占有資料尤其是孤本最多、發表文章最多、質量最高的,具有國際一流水平的八思巴文字學大家。

1994年,照那斯圖從民族所所領導的職位上退休,但他退而不休,不斷有新成果面世。

治學心得

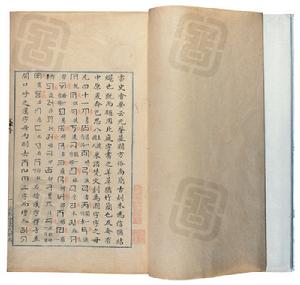

照那斯圖研究的文字

照那斯圖研究的文字首先,要明確目標,確定目標最好要結合實際和興趣,經過深思熟慮,能夠發揮自身優勢。一旦確立目標,就要抓住不放。

其次,要重視資料的收集,在全面分析資料的基礎上得出結論。掌握資料是研究工作的前提,沒有資料就無從研究。而且掌握資料要全面、可靠,如果不全面,勢必導致片面的結論;如果不可靠,勢必導致錯誤的結論。資料要自己親自收集,如果要用第二手資料,一定要核實其可靠程度。有多少資料,就說多少話,即要使實際材料與理論概括相一致。提出一個新的觀點和理論,必須要靠足夠的相應資料的支撐。資料對研究而言,是第一位的,研究工作必須牢牢地建立在豐富的資料基礎上。當然,理論對實際材料分析、處理的指導作用不可忽略,以理論指導具體實踐,但理論要不斷隨實踐的檢驗而修正、充實和完善。在研究工作中,只有占有資料才有發言權,有資料才有題目,有文章可寫,寫文章就是揭示、闡明事務的內在規律,如果你能做到全面、深刻、準確,就可以概括出相應的科學概念,這就是理論;如果你提出的是一種科學的新概念,那就屬於理論創新。

另外,還要注重在前人基礎上創新。對前人及其成果要全面了解和掌握,要虛心學習,認真領會。特別是對權威人士和自己的恩師首先要尊重,要恭恭敬敬向他們學習。對者繼之,缺者補之,錯者改之。對於學術空白,要有予以填補的壯志豪情。在學術問題上決不能盲從、迷信,借鑑前人成果時,要帶著一個問號。如發現問題,應該提出來請教、討論,必要時辯論。學術面前人人平等,這是追求真理的科學工作者必備的勇氣。

針對近年來包括八思巴文字學在內的一批原有優勢學科後繼乏人的問題,他認為,在中國歷史上產生的各種民族文字是該民族進入一個歷史新階段的標誌,不僅促進了該民族文化的進一步發展,同時也豐富了中國的歷史文化寶庫,是祖國燦爛文化寶庫的重要的組成部分。對這些民族古文字進行發掘、整理、研究,是國家民族平等政策的體現,有助於加強民族團結和各民族的共同繁榮發展。

各民族古文字都有自己獨特價值,其中的所謂“死文字”,尤其那些作為“國字”的死文字,例如契丹字、女真字、西夏字、八思巴字和滿文,對於現代人具有更加特殊的意義。這些文字現在沒有人再用,也很少人能懂,就是說,祖先創造的優秀歷史文化遺產發揮不出應有的作用。現在扶持的目的、意義就在於要有若干人掌握、精通這些文字,研究這些文字系統,介紹這些文字文獻的內容,使其對相關學科的發展,對全社會的進步,發揮應有的重要作用。

八思巴文

八思巴文六、學術著作

照那斯圖研究員共出版6部專著和有關八思巴蒙古文文獻的數十篇論文。

1.獨著

《土族語簡志》

《東部裕固語簡志》

《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅰ研究文集》(1990)日本東京:處國語大學亞非語言文化研究刊行

《八思巴字和蒙古語文獻·Ⅱ文獻匯集》

《八思巴字和蒙古語文獻(Ⅰ研究文集)(1991)

《新編元代八思巴字百家姓》

2.合著

《蒙古字韻校本》照那斯圖、楊耐思著,民族出版社,1987

3.論文

《元八思巴字篆書官印資料輯存》發表於《文物資料叢刊》1997

《蒙古文和八思巴字元音字母的字素分析》發表於期刊《民族語文》1999

中國社會科學院學部委員

| 中國社會科學院學部,是中國社會科學院院務會議領導下的學術指導、學術諮詢和科研協調機構。中國社會科學院學部委員,是中國社會科學院的最高學術稱號,為終身榮譽。 |