概述

無脈絡膜症(choroideremia)又稱全脈絡膜血管萎縮(totalchoroidalvascularatrophy)或進行性脈絡膜萎縮(progressivechoroidalatrophy)或進行性毯層脈絡膜萎縮(progressivetapetochorordalatrophy)。由Mauthner於1872年首次報導最初從眼底的表現觀察到與原發性視網膜變性有所不同,認為是脈絡膜的缺失。經過長期觀察發現脈絡膜與色素上皮並不是先天性發育不良而是後天進行性消失故又稱為進行性RPE營養不良性變性或進行性RPE脈絡膜變性但習慣上仍多沿用無脈絡膜症。其特點是雙眼進行性發病,自幼夜盲,瀰漫性全層脈絡膜毛細血管及RPE萎縮,最後脈絡膜完全消失。流行病學

絕大多數病例表現為性連鎖隱性遺傳,患者子代通常不發病。外孫約占50%發病。雙眼進行性發病。男性發病女性為致病基因攜帶者。

病因

多數患者與遺傳因素有關。

發病機制

1.遺傳因素 本病為X染色體隱性遺傳已被公認,其機制尚未闡明。男性發病,且為進行性,女性為基因攜帶者。

2.免疫因素 從組織學和超微結構中發現有巨噬細胞吞噬色素和光感受器外節,在吞噬的色素中有關蛋白質可能引起過敏反應,使脈絡膜間質崩潰Bruch膜和血管消失脈絡膜發生全層萎縮。

3.生化缺陷 生化測定發現有環磷酸鳥苷(cGMP)降低。

臨床表現

無脈絡膜症

無脈絡膜症1.視功能改變 起病較早,可能出生時已有,視力減退甚至下降至光感。視野進行性向心性縮小。萎縮改變開始於中周邊部,隨著年齡增長向中心擴展最後殘餘中央部分,漸成管狀視野。通常10~30歲時視力中度下降但仍保持中央視野,40~50歲累及黃斑後,為管視或伴有周邊部小島,最後視野完全消失至中心視島及顳側殘存視島消失後患者完全失明。夜盲早發呈桿錐型變性,暗適應視桿細胞終閾值呈進行性升高,晚期則測不出暗適應曲線。色覺紊亂,為紅綠色盲眼電生理測量,早期明視ERG正常,暗適應ERG為低波,晚期熄滅。EOG低波或無波。本病男性患者ERG的改變為病變早期ERG明適應部分可正常,但暗適應部分的a波和b波振幅降低,b波潛伏期延長,晚期ERG熄滅。女性患者的視力、視野、暗適應、色素、EOG、ERG多為正常,但偶有異常。女性攜帶者在眼底呈現明顯的蠶食樣色素紊亂和堆積的情形下,其ERG反應仍正常,ERG振幅可降低或增高。本病的EOG的改變比ERG更明顯,無脈絡膜症患者視功能檢查的一個異常特徵是EOG基線電位的明顯下降,晚期EOG基線電位幾乎測不到,光峰完全消失。女性患者的視功能多無異常改變,但少數患者可有異常。

2.眼底改變 眼底改變可出現在嬰幼兒期,亦可較晚,甚至40歲以後只有初期的改變。可分為3期。

(1)初期:有輕度非典型周邊部色素性視網膜病變由於視網膜色素上皮變性,眼底赤道及周邊部呈閃輝黃色深部有色素顆粒,色素之間有脫色素區,故眼底呈椒鹽狀。色素不呈骨細胞狀。

(2)中期:病變逐漸從周邊向後極部發展,視網膜的內層無色素,這時出現脈絡膜血管和RPE萎縮,表現小區域的脈絡膜大血管暴露。

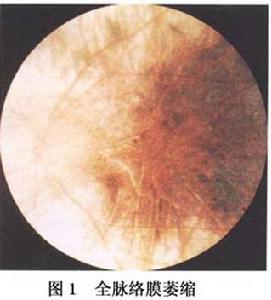

(3)晚期:脈絡膜及RPE向眼底後極部進行性萎縮。眼底的色素上皮幾乎完全被破壞,脈絡膜血管消失並萎縮(圖1)有時黃斑部僅留下一小塊脈絡膜,其邊界清楚。同時周邊部可殘留一脈絡膜小島,但到50~60歲後亦逐漸消失。由於色素上皮和脈絡膜的血管消失,眼底暴露出鞏膜的白色反光。殘留的小島可呈棕紅色,伴有周邊部的圓形或不規則的色素斑,但很少見到全眼底均為白色,無可見的脈絡膜血管。雖然脈絡膜病變明顯,視網膜及視神經常保持正常。晚期視盤可萎縮,視網膜血管可稍細。

女性患者為攜帶者,典型的眼底改變與年輕的男性患者相仿。但眼底病變為靜止性,程度輕,且視力正常。眼底可表現為色素脫失及色素增生,呈椒鹽狀萎縮多位於眼底赤道部,色素顆粒大小不等,向周邊排列成串且為放射條狀。極周邊部則色素減退。有些病例黃斑部有細小的色素沉著視網膜及視盤正常。

3.螢光血管造影 早期RPE缺損呈現廣泛的強螢光區繼而視網膜色素上皮萎縮和脈絡膜毛細血管消失,僅見螢光充盈的脈絡膜大血管晚期可見廣泛的無螢光區其中殘存稀疏的脈絡膜大血管。女性基因攜帶者的螢光造影可見RPE萎縮呈透見螢光或廣泛的強螢光。

併發症

本病的屈光狀態(包括男、女)均常有中度近視,但有時正視或遠視患者可並發白內障及虹膜萎縮,玻璃體液化並有點狀纖維狀混濁、白色膽固醇樣結晶及極細小的色素顆粒。

診斷

本病男性患者的臨床特徵為夜盲視野向心性縮窄、藍色覺異常、暗適應閾值升高及進行性全脈絡膜血管和RPE萎縮。根據典型的眼底改變、電生理改變及家族史,可做出正確診斷。

鑑別診斷:

但此病早期容易與非典型原發性視網膜色素變性、迴旋狀脈絡膜萎縮相混淆晚期嚴重萎縮時,應與瀰漫性脈絡膜毛細血管萎縮、白化病和病理性近視鑑別。因此常需長期觀察方可正確判斷。

1.視網膜色素變性 有典型的“骨細胞”樣色素,脈絡膜不表現瀰漫的全層脈絡膜萎縮無脈絡膜症色素異常為顆粒狀,所以不同於視網膜色素變性。

2.迴旋狀脈絡膜萎縮 萎縮區程度均一,邊界銳利,並呈迴旋狀。

3.瀰漫性脈絡膜毛細血管萎縮 僅限於RPE及脈絡膜毛細血管層螢光血管造影明顯可見其遺傳特點為常染色體顯性遺傳。

4.白化病眼底 有明顯的白化病表現,不伴有夜盲及視野改變

5.病理性近視 不僅有高度近視,而且有鞏膜葡萄腫等有改變。