潭柘戒颱風景區包括潭柘與戒台兩座寺院,二者相距不到10公里。兩座寺院環境清幽,景色幽靜秀美,但又略有不同:潭柘寺以花聞名,戒台寺以樹著稱。

概述

潭柘寺位於北京西郊門頭溝區東南部的潭柘山麓,是一座千年古剎,為北京西郊的著名佛寺。寺院坐南朝北,

潭柘戒颱風景區

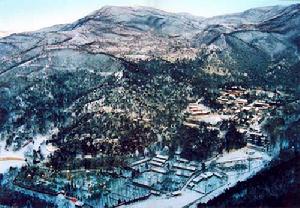

潭柘戒颱風景區潭柘寺環境清幽,古樹參天,佛塔林立。在這裡,時間停步,歷史凝固,寺內眾多的明清遺蹟一一傾訴著寺院的輝煌,那殿前著名的對子“大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人”猶似表述著佛家的廣闊胸襟與審視世事的超脫眼光。潭柘寺占地2.5公頃,存留房舍943間,布局勻稱,以一條中軸線縱貫當中,左右兩側基本對稱,使整個建築群顯得規矩、嚴整、主次分明、層次清晰。殿、堂、閣、齋、軒、亭、樓、壇等多種建築形式相互交錯,圍繞著上下塔院、東西觀音洞、安樂延壽堂、龍潭等景觀,形成了眾星捧月的旅遊景區。

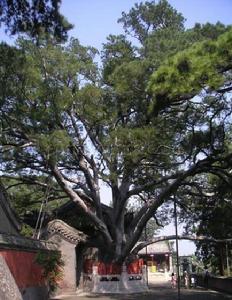

聞名遐邇的戒台寺位於門頭溝區的馬鞍山麓,為中國“三大戒台”(其他兩個為福建泉州的開元寺和浙江杭州的昭慶寺)之首。佛子們稱其為“天下第一台”。寺院坐西朝東,占地4.4頃,規模宏大,氣魄不凡,頗有皇家風範。寺內房間櫛比鱗次,從容大度,古典雅致,堪稱一組永恆的古文化景觀。院內自然景色幽靜、清朗,素以“戒壇、奇松、古洞”而著稱。著名的五大名松(臥龍松、自在松、梅花松、九龍松、抱塔松),頗富盛名。每棵松樹都蜿蜒成趣,虬勁蒼拔,傲氣十足,骨子裡透出一種帝王之相,叫人不僅細細品賞。清乾隆還曾賦詩云:“老乾稜稜挺百尺,緣何枝搖本身隨?哉誰為攀其領,千動萬絲因一絲。”

潭柘寺

始建於西晉永嘉元年(公元307年),寺院初名“嘉福寺”,清代康熙皇帝賜名為“岫雲寺”,但因寺後有龍潭,山上有柘樹,故民間一直稱為“潭柘寺”。它距今已有近1700年的歷史,素有“先有潭柘寺,後有北京城”的民諺。

潭柘寺位於北京西部門頭溝區東南部的潭柘山麓,距市中心30餘公里。寺院坐北朝南,背倚寶珠峰,周圍有九座高

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區潭柘寺規模宏大,寺內占地2.5公頃,寺外占地11.2公頃,再加上周圍由潭柘寺所管轄的森林和山場,總面積達121公頃以上。殿堂隨山勢高低而建,錯落有致。北京城的故宮有房9999間半,潭柘寺在鼎盛時期的清代有房999間半,儼然故宮的縮影,據說明朝初期修建紫禁城時,就是仿照潭柘寺而建成的。現潭柘寺共有房舍943間,其中古建殿堂638間,建築保持著明清時期的風貌,是北京郊區最大的一處寺廟古建築群。整個建築群充分體現了中國古建築的美學原則,以一條中軸線縱貫當中,左右兩側基本對稱,使整個建築群顯得規矩、嚴整、主次分明、層次清晰。其建築形式有殿、堂、閣、齋、軒、亭、樓、壇等,多種多樣。寺外有上下塔院、東西觀音洞、安樂延壽堂、龍潭等眾多的建築和景點,宛如眾星捧月,散布其間,組成了一個方圓數里、景點眾多,樣式多樣,情趣各異的旅遊名勝景區。潭柘寺不但人文景觀豐富,而且自然景觀也十分優美,春夏秋冬各有美景,晨午晚夜情趣各異,早在清代,“潭柘十景”就已經名揚京華。

今天的潭柘寺,殿宇巍峨、庭院清幽,殿、堂、壇、室各具特色,樓、閣、亭、齋景色超凡,古樹名木、鮮花翠竹遍布寺中,假山疊翠、曲水流觴相映成趣,紅牆碧瓦、飛檐翹角掩映在輕鬆翠柏之中,殿堂整齊、莊嚴宏偉。已故中國佛教協會會長趙朴初先生曾寫聯贊曰:“氣攝太行半,地辟幽州先。”

潭柘寺不僅以古蹟眾多、風景優美吸引著四海賓朋、八方遊客,而且近幾年還修建了現代化的旅遊服務設施,實行交通、住宿、餐飲、遊覽、娛樂、購物的一條龍服務,使景區成為享譽中外的旅遊勝地。1997年,經北京市政府批准,僧團進駐,潭柘寺恢復了宗教活動。

歷史發展潭柘寺始建於西晉永嘉元年(公元307年),是佛教進入北京地區後所修建最早的一座寺院,當時規模不大,名叫嘉福寺。佛教作為一種外來宗教,在傳入中國北京地區的初期,還未能被百姓所接受,也沒有得到地方官府的支持,因而發展很緩慢,以後又經過了北魏和北周的兩次“滅佛”,使佛教受到了很大的打擊,嘉福寺自建成之後,影響不大,一直也沒有什麼發展,後來逐漸破敗,直到了唐代才興盛起來。

唐代武則天萬歲通天年間(696-697年),佛教華嚴宗高僧華嚴和尚居住在幽州城北,“持《華嚴經》以為淨業”,“其所誦時,一城皆聞之,如在庭廡之下”。在幽州都督張仁願的贊助下,華嚴和尚來到了潭柘山開山建寺,

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區佛教傳入中國以後,由於僧人們對佛學的理解和悟性的不同,在隋唐之際形成了許多宗派。華嚴和尚屬於華嚴宗,華嚴宗創立於隋代,該宗派以發揮“法界緣起”為宗旨,強調“圓融無礙”是觀察宇宙、人們的法門,也是認識的最高境界。華嚴宗初祖杜順,二祖智儼,三祖法藏,四祖澄觀。此宗派以《華嚴經》為主要經典而得名,因其宗旨為“法界緣起”,故而又稱為“法界宗”,又因此宗派的實際創始人法藏被武則天賜德號為“賢首”,所以又稱為“賢首宗”。因華嚴和尚屬於華嚴宗,故而潭柘寺就成為了幽州地區第一座確定了宗派的寺院,同時也是華嚴宗在幽州地區的第一座寺院。

唐代會昌年間,唐武宗李炎崇信道教,在道士趙歸真和權臣李德裕的慫恿下,唐武宗下令在全國排毀佛教。潭柘寺也因此而再次荒廢。直到了五代後唐時期,著名的禪宗高僧從實禪師來到了潭柘寺,剷除荒夷,整修寺院,“師與其徒千人講法,潭柘宗風大振”,才使潭柘寺重又繁盛了起來。當時的潭柘寺也從此由華嚴宗改為禪宗。

在金代,禪宗在中都(今北京)地區有了很大的發展,潭柘寺先後出現了數位禪宗大師,大大提高了寺院的聲譽。金熙宗完顏亶於皇統元年(1141年)到潭柘寺進香禮佛,並撥款對潭柘寺進行了整修和擴建,這是第一位到潭柘寺進香的皇帝,使後代皇帝爭相效仿,這對於進一步提高潭柘寺的地位,繁盛寺院香火,都起到了極大的推動作用。金熙宗將當時的寺名龍泉寺改為“大萬壽寺”,撥款對潭柘寺進行了大規模的整修和擴建,開創了皇帝為潭柘寺賜名和由朝廷出資整修潭柘寺的先河。

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區明代是潭柘寺的興盛時期,這首先得益於明初重臣姚廣孝。明建文帝削藩時,明成祖朱棣就是按照姚廣孝的謀劃,起兵“靖難”奪取的皇位。功成名就之後,姚廣孝辭官不做,而到京西的潭柘寺隱居修行,每日裡與自己的老友,潭柘寺住持無初德始禪師探討佛理。期間,明成祖朱棣還曾到潭柘寺看望過他。據說當年修建紫禁城時,設計師就是姚廣孝,他從潭柘寺的建築和布局中獲得了不少靈感,例如太和殿就是仿照潭柘寺的大雄寶殿而建的,同為重檐廡殿頂,井口天花繪金龍和璽,所不同的是更高大了一些而已。

明代從太祖朱元璋起,歷代皇帝及后妃大多信佛,再加上當時宦官機構寵大,並權高勢重,他們為了年老出宮之後有一個安身之所,而不惜耗盡積蓄,到處修建寺廟。在明代二百多年的期間內,或由朝廷撥款,或由太監捐資對潭柘寺進行了多次整修和擴建,使潭柘寺確立了今天的格局。皇帝、后妃、王公大臣、權監等紛紛到此進午禮佛、游山賞景,民間善男信女們更是視潭柘寺為佛門聖地。當時的潭柘寺不僅是北京一座有代表性的宏剎巨寺,而且還是當時對外交流的一個視窗,許多外國人久慕潭柘寺的盛名,而紛紛到此來學習佛法,有的甚至終老於此,其中最著名的有日本的無初德始、東印度的底哇答思、西印度的連公大和尚等人。

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區1929年蔣介石來北京時,曾專程到潭柘寺去進香,並且送給潭柘寺幾支大槍。此外,潭柘寺與日本人的關係也相當密切,純悅方丈與當時日本裕仁天皇的大女婿大谷光瑞是摯友,大谷光瑞是一個虔誠的佛教徒,經常到潭柘寺來小住,向純悅方丈學習佛法。因為有這種關係,故而在日本侵占京西期間,唯獨潭柘寺沒有受到任何騷擾。

1950年,北京市園林局接管了潭柘寺,稍加整修後,作為名勝古蹟景區向遊人開放,成為北京市首批開放的七個公園景區之一。當時潭柘寺的清代第20代住持茂林和尚依然住在寺內修行,直到“文化大革命”開始以後,才搬到了北京城裡的廣濟寺。

1956年,全國人大朱德委員長到潭柘寺視察,指示有關部門,修建了現在這條從門頭溝通往潭柘寺的公路,為前來遊覽的人們提供交通上的方便。

1957年10月28日,經北京市人民政府批准,潭柘寺被列為北京市首批重點文物保護單位,對潭柘寺的文物保護工作起到了很大的作用。 1978年,北京市政府撥款,重修潭柘寺。這次重修不僅整修了殿堂,重塑了佛像,而且還修建了旅遊服務設施。1980年7月,潭柘寺進行試開放,以嶄新的姿態展現在了人們的面前。如今的潭柘寺已經成為了北京市一處著名的旅遊勝地。

戒台寺

全國重點文物保護單位北京戒台寺,歷史悠久,規模宏大,殿宇巍峨,風景秀麗。戒台寺位於門頭溝區的馬鞍山麓

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區(又稱戒壇寺)夙以"戒壇、奇松、古洞"而著稱於世。戒壇肇建於遼代鹹雍五年,與福建泉州的開元寺、浙江杭州的昭慶寺的戒壇共稱為"全國三大戒壇",而北京戒台寺的戒壇規模又居三座戒壇之首,故有"天下第一壇"之稱。戒台寺的古樹名木甚多,僅國家保護級古樹就達88棵,其中最著名的當屬古松。這些古松或經人工修整,或自然天成,經過了千百年風霜雪雨的磨礪,形成了各種奇特的造形,具有很高的欣賞價值,是歷代文人雅士贊詠的寵物,明清時期,"十大奇松"就已經聞名天下。戒台寺的後山為石灰岩構造,億萬年來在雨水的侵蝕下,形成了許多天然溶洞,洞中的石鐘乳和石筍構成了千奇百怪,美不勝收的造型,"有龍躍、有魚游、有獅坐,石乳所凝也",給人們留下了無數神奇的傳說和美麗的遐想。這裡的部分山洞曾經過人工修整,而建成石窟寺,是當年寺內部分高僧靜修的地方,像這樣密集的石窟寺岩洞群,在北京地區,這裡是絕無僅有的一處。

1957年,戒台寺被列為北京市文物保護單位,1980年,北京市政府撥款對戒台寺進行了為期兩年多的大規模整修,1982年12月25日,正式對遊客開放,1996年12月,戒台寺被批准為全國重點文物保護單位,並於1997年初,經有關部門批准,僧團進駐,恢復為宗教活動場所。

戒台寺始建於隋代開皇年間(581-600年),至今已有1400多年的歷史,原名慧聚寺,明朝英宗皇帝賜名為萬壽禪寺,因寺內建有全國最大的佛教戒壇,民間通稱為戒壇寺,又叫戒台寺。

歷史上的戒台寺在中國佛教界占有重要的地位,由於寺內的戒壇可以授佛門的最高戒律菩薩戒,因而成為中國佛教的最高學府之一。又因其曾持有遼代道宗皇帝親筆抄寫的金字《大乘三聚戒本》,而從遼代到元代中期,一直是北方佛教律宗的中心。戒台寺自遼代建立戒壇以後,一直受到歷代朝廷的重視,很多代住持都是皇帝親自選派,不少名僧還被委以各種官職,有多位皇帝到此進香禮佛,特別是自明代以後,戒台寺開壇授戒必須要有皇帝?quot;敕諭",將戒台寺直接置於朝廷的控制之下。

在寺外,摩崖造像群、摩崖刻字、石牌坊、墓塔群,以及眾多神秘幽深的古洞,似眾星捧月般地散布在紅牆綠瓦的古剎周圍,使戒台寺形成了一個方圓數里,既有巧奪天工,又有自然天成,景點眾多,情趣各異的旅遊名勝景區。 早在明代,"耍戒壇秋坡"就已經成為北京市民的傳統風俗。今天的戒台寺風景區擁有齊全的旅遊服務設施,並有公共汽車相通,是一處可以接待國內外各種旅遊團體和中小型會議,理想的旅遊休閒名勝景區。

歷史發展

康熙二十四年(1685年),康熙皇帝巡視西山,在戒台寺駐輦,這是他第一次來到戒台寺。在留住期間,康熙皇

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區戒台寺所在的馬鞍山一帶盛產煤炭和石灰石,數百年來,附近的百姓採石燒灰,挖洞掘煤,已經威脅到了這座千年古剎的安全。康熙皇帝了解到了這種情況,為了保護戒台寺,親筆撰寫了《萬壽戒壇碑記》,在碑文中明確寫到,“顧近寺諸山為產煤所,居民規利,日事疏劇,念精舍之側鑿山採石,良非所宜,爰命釐定四止而禁之。”明令保護這座千年古剎,並鐫刻成碑,立於山門殿前。康熙皇帝還為寺內的主要殿堂題寫了匾聯。例如為大雄寶殿題寫了“般若無照”的橫匾和“禪心似鏡留明月,松韻如篁振舞風”的楹聯,為戒壇大殿題寫了“清戒”二字的橫匾。

乾隆皇帝曾先後四次來到戒台寺。乾隆十六年(1753 年),乾隆皇帝第一次來到戒台寺,寫下了《初至戒台六韻》的詩篇。戒台寺因為建有全國最大的戒壇,所以一直被世人稱為戒壇寺,而其正名“萬壽禪寺”反而知者甚少,自乾隆皇帝寫下了這首《初至戒台六韻》之後,金口玉言,等於給寺院賜了名,因而才有了戒台寺之稱,並且一直延用至今。

乾隆二十九年,乾隆皇帝第二次來到戒台寺,特意為活動松題寫了詩一首。

乾隆四十四年,乾隆皇帝三游戒台寺,寫下了《戲題活動松》二首。其一,“搖動旁枝老乾隨,山僧持以示人奇。 一聲空谷千聲應,借問神通孰所為”;其二,“老乾稜稜挺百尺,緣何枝搖本身隨?咄哉誰為挈其領,牽動萬絲因一絲。”

乾隆五十三年,73歲高齡的乾隆皇帝第四次遊覽戒台寺,為寺內多處殿堂題寫了匾聯,其中為大雄殿題寫的匾額是“蓮界香林”,為千佛閣題寫的匾額是“智光普照”,楹聯是“金粟顯神光人天資福,琉璃開淨域色相憑參”, 為戒壇大殿題寫的匾額是“樹精進幢”,楹聯是“遍灑醍醐成雨露,長留華藏閟山林”。

晚清時期,道光皇帝的第六子,恭親王奕訢,因朝庭內部的權勢傾軋,而從光緒十年(1884 年)開始,到戒台寺“養疾避難”,留住長達十年之久。在此期間,奕訢出資整修了寺內的部分殿堂,著重改建了自己在寺內所住的北宮院,使之成為了一座環境優雅,景色秀美的“寺中花園”。奕訢將北宮院改名為“慧聚堂”,因院內廣種牡丹花,所以人稱“牡丹院”。

光緒二十六年,八國聯軍攻入了北京,京城之中一片慌亂 ,很多與戒台寺結有善緣的人們都堅信,戒台寺的佛爺靈驗,可以保佑他們躲過這次劫難,從而紛紛逃往戒台寺。當時的戒台寺幾乎成為了一座避難所,前來避難的多達一千多人,其中包括恭親王奕訢的次子載瀅一家。

民國初年,戒台寺依然香火繁盛,幾位北洋政府的大總統曾先後來到這裡進香。第一位大總統袁世凱在來寺進香 時,為戒壇大殿題寫了“選佛場”的匾額。民國十年(1921年),大總統徐世昌來戒台寺進香,他見到明憲宗和清世祖所立的關於保護戒台寺的兩塊敕諭碑後,認為自己身為大總統,等於是皇帝一般,從而進行效法,題寫了《戒壇寺碑記》,碑文中明確寫到“共和以來,據法為戒台寺丈量地界,禁止開挖採煤,保護戒台古剎不被破壞”的明令。

對戒台寺進行保護。這是最高統治者為戒台寺所立下的第三塊保護碑,三個不同時期的最高統治者明令保護同一座寺院

潭柘戒颱風景區

潭柘戒颱風景區除了達官顯貴之外,在民國時期,不少的社會名流也與戒台寺結有善緣,例如京劇大師譚鑫培、楊小樓、梅蘭芳等人經常來此小住。

解放後,遵照陳毅副總理的指示,北京市園林局於1956年8月17日正式接管了戒台寺,並進行了簡單的整修,開闢成為了旅遊景點。當時的戒台寺公園不收門票,遊人可以自由地參觀遊覽,也可以燒香拜佛。

1957年10月28日,戒台寺被北京市人民委員會定為北京市的第一批重點文物保護單位。同年11月,從門頭溝的河灘至潭柘寺的公路建成通車,途經戒台寺,從而為戒台寺的旅遊發展提供了有利的條件。

1959年,朱德委員長到戒台寺遊覽時,對戒台寺的管理工作做出了具體的指示,遵照朱德委員長的指示,戒台寺加強了管理工作, 並且進行了小規模的維修,使到戒台寺的遊人日益增多。

1977年,北京市政府決定修復戒台寺,1980年投資350萬元,開始對戒台寺進行大規模的整修。修繕了殿堂,重塑了佛像,整修了道路,增添了齊全的旅遊服務設施。1982年7月 ,北京市人大常委會第22次會議上通過《北京市建設總體規劃方案》,把戒台寺列為重點建設的旅遊景區之一。同年8月1日,戒台寺開始重新接待遊人,12月25日正式對外開放。 1996年12月15日,經中華人民共和國國務院批准,戒台寺升級為全國重點文物保護單位。1997年底,經有關部門批准,戒台寺進駐了僧人,恢復宗教活動。今天的戒台寺風景區經成為既有古老的宗教文化和優美的自然景觀,又有現代化的服務設施和娛樂設備,交通方便 ,條件優越,年遊客總數達數十萬人次的北京市旅遊風景名勝區。