古城概況

丹葛爾古城始建於明洪武年間,距今有600多年歷史,是中國西部重要的經濟文化樞紐和軍事重鎮,也是

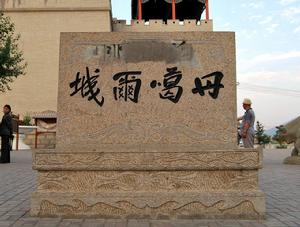

丹噶爾城

丹噶爾城自西漢以來,丹噶爾便成為商貿要地,唐王朝與吐蕃在今日月山下設立了青藏高原上的第一個“茶馬互市”的商衢之地,至1924年,商業貿易達到高峰,城內商賈雲集,貿易興盛 。

丹噶爾古城還是宗教勝地。古城得名於著名的藏傳佛教寺院東科爾。清順治五年(1648年),東科爾寺從西藏遷至古城東百米處,成為青海和西藏聲名遠播的寺院。以後隨著商業貿易的發展和各民族的文化交流,古城內又修建了城隍廟、金佛寺、火祖閣、玉皇廟、關帝廟、財神廟、北極山群廟、清真寺等,這些寺院廟宇建築宏偉,布局嚴謹,刻鏤精緻,壁畫精美,彰顯出無窮的神秘魅力,同時也把儒、道為核心的漢文化,以藏傳佛教為核心的藏文化和伊斯蘭教為核心的回族文化展現得淋漓盡致。

丹噶爾古城又是一座文化之城,各個民族在這裡交匯融合,各種文化在這裡相生相長,形成獨具特色的地域文化。一片瓦、一塊磚、一扇門、一合窗,院落街巷無不包含著古老而燦爛的文化信息。而且古城中留下了眾多名人詩詞、神話傳說和排燈、剪紙、曲藝、羊皮繡等民間藝術,以及“花兒”會、朝山會、廟會、法會、祭孔、祭海等傳統民俗文化活動,為古城增添了豐厚的文化內涵。

隨著時代發展,商貿中心地位的轉移,丹噶爾古城日漸蕭條。為了建立有特色的城市景象,延續古城文脈,吸引旅遊投資,湟源縣遵循“修舊如舊”的原則,開展對古城的保護性修復工作,旨在將丹噶爾古城打造成為集獨特的民俗文化、飲食文化、商業文化、軍事文化、宗教文化和獨特的建築藝術為一體的文化古都和兼有餐飲住宿、休閒娛樂、旅遊觀光、商貿交易功能的環湖旅遊目的地,夏都西寧旅遊圈和青海湖旅遊圈上的重要節點,展示農耕文化與草原文化交匯融合景象的平台。

丹噶爾文廟

丹噶爾文廟人們似乎又看到了車馬擁擠、店鋪林立、商賈雲集、一派盎然生機 。

古城來歷

古為羌地,漢置臨羌縣,隸金城郡,三國改隸西平郡,北魏屬西都縣,隋改為湟水縣,隸鄯州(西平郡),唐代歸鄯城縣,唐安史之亂後屬吐蕃轄地,宋徽宗崇寧三年(1104年)以後隸屬西寧州,明隸西寧府西寧縣,清設丹噶爾廳,仍隸西寧府。民國二年(1913年)改丹噶爾廳為湟源縣。

明清老街小品雕塑

明清老街小品雕塑據記載,古城修築後,同年設丹噶爾營,駐紮參將一員,千、把總共三員,建參將署一、千總署一、把總署二,及演武廳、軍火庫、火藥局、草場各一、廒倉二十間。道光三年(1823年),由於軍事需要,將丹噶爾營升格為鎮海協營,駐副將一員,負責環青海湖等地的軍務,並保證丹噶爾商業貿易的正常進行。從建城之日起設立丹噶爾營、鎮海營、將軍府、千總府等,先後派副將14名、副總17名、參將7名、都司29名,千總4名,把總31名,足見其軍事地理位置上的重要,是名符其實的“兵城”。

古城得名於著名的藏傳佛教寺院東科爾。清順治五年(1648年),東科爾寺從西藏遷至古城東百米處,成為青海和西藏聲名遠播的寺院。以後隨著商業貿易的發展和各民族的文化交流,古城內又修建了城隍廟、金佛寺、火祖閣、玉皇廟、關帝廟、財神廟、北極山群廟、清真寺等,這些寺院廟宇建築宏偉,布局嚴謹,刻鏤精緻,壁畫精美,彰顯出無窮的神秘魅力,同時也把儒、道為核心的漢文化,以藏傳佛教為核心的藏文化和伊斯蘭教為核心的回族文化展現得淋漓盡致。

相關介紹

作為湟源古城的重要組成部分和湟源民俗集聚的明清老街,連線著城隍廟、關帝牌坊、文廟等古建築

明清老街牌坊

明清老街牌坊保護開發的老街,使用青磚、灰瓦、白牆、朱紅柱廊等元素,採用明清典型的七彩遍裝法彩繪,民居採用灰、白、朱紅三色飾面。在造型上採用幾何塊體相互組合、高低錯落;在材質上,採用玻璃與磚牆的虛實對比,相互借景;在色彩上表達出傳統民居黑、灰、白基本色調,使建築布局與老城建築格局相吻合。同時,設定“一軸四區四節點”。一軸,即把明清老街和豐盛街作為貫穿城隍廟、文廟、關帝牌坊和火祖閣的歷史發展軸;四區,即文物展示區、旅遊購物區、茶飲休閒區和休閒購物區;四節點,即入口廣場、文廟廣場、明清老街和東城壕什字、火祖閣廣場。結合城隍廟、文廟、關帝牌坊等的保護,重建西城門、三個牌坊、文物展示中心、丹噶兒府衙、洋行等。沿街還設定代表湟源文化特色的石碾、栓馬樁、栓馬環、石磨、馬車、府衙前的石獅等,恢復老街舊貌,增添商業街的文化歷史意蘊。

主要景點

明清老街作為湟源老城的重要組成部分和湟源民俗集聚的明清老街,

明清老街

明清老街記載著古代西北地區最大貿易市場的發展,展示了湟源歷史發展脈絡,

具有很高的文物保護和歷史文化價值。由於經濟、文化等的發展和商貿中心地位的轉移,

明清老街失去了原有的特色,店鋪大多改為民居,古建築也多改為磚混樓房。為了打造具有特色的城市形象,延續城市文脈、改善旅遊投資環境,湟源縣政府遵循“修舊如舊”的原則和城市更新與發展相結合的辦法,對明清老街進行保護性開發。

保護開發的老街,使用青磚、灰瓦、白牆、朱紅柱廊等元素,採用明清典型的七彩遍裝法彩繪,民居採用灰、白、朱紅三色飾面。在造型上採用幾何塊體相互組合、高低錯落;在材質上,採用玻璃與磚牆的虛實對比,相互借景;在色彩上表達出傳統民居黑、灰、白基本色調,使建築布局與老城建築格局相吻合。同時,設定“一軸四區四節點”。一軸,即把明清老街和豐盛街作為貫穿城隍廟、文廟、關帝牌坊和火祖閣的歷史

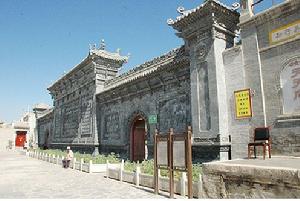

城隍廟

城隍廟省級文物保護單位,在縣城西門內北,建於清乾隆年間,占地四畝多,

有山門三間,門前石砌台階,左右石獅旗墩圍桿刁斗,山門對面有青磚照壁,高兩丈,寬三丈,刻有花紋圖案。門內建有鐘鼓樓閣,門樓戲台,正殿、廊房、牌房、花園、書房等規模井然。全廟建築屬傳統式飛檐大屋頂,繪畫雕刻,尤顯瑰麗,

城隍廟壁畫

城隍廟壁畫丹噶爾文廟,始建於民國七年(1918),1919年9月落成,費銀1.3萬多兩,占地面積為4300平方米,是至今青海省保存最完整的一座孔子廟。文廟整體建築由大成殿、東西兩廡、過庭、月台、花園、走廊等組成,別致典雅、古樸簡潔、文靜秀氣,小巧玲瓏,糅合了古代殿宇式建築和江南園林式建築的秀美風格。文廟曾一度與學校聯成一體,淡淡的書香伴著一陣陣清風瀰漫在古城上空,使你感受到中華民族源遠流長的文化脈搏。

旅遊服務

隨著時代發展,商貿中心地位的轉移,丹噶爾古城日漸蕭條。為了建立有特色的城市景象,延續古城文脈,湟源縣委、縣政府依據獨特的地理位置和豐厚的歷史文化資源,經過嚴謹的科學規劃和細緻的文物普查

丹噶爾廳署

丹噶爾廳署目前,這項以重現昔日“茶馬互市”風貌的修復工程,完成投資1億元,建築面積2.8萬平方米,以明清老街和豐盛街為主,分為文物展示區、旅遊購物區、餐飲休閒區三大功能區,修復新建了東西城門、牌坊、民俗宅院、博物館、丹噶爾廳署、洋行、文廟、昌耀詩歌館、羌笛樂宮演藝大廳、火祖閣等主要景點及600多間店號商鋪,沿街設定具有濃郁民族文化特色和地域文化特色的人物、場景等小品景觀,街道和店鋪照明設施全部採用湟源排燈代替。同時,在羌笛樂宮、城隍廟、丹噶爾廳署、文廟等主要景點,策劃編排了“羌風流韻”原生態舞蹈、城隍廟會、“暑衙升堂”、文廟祭孔等文化活動。

從今年5月份開始,丹噶爾古城正式對外開放,吸引了大批遊客。至目前,解決就業1000餘人,接待遊客11.9萬人(次),實現旅遊收入150萬元,其中門票收入7萬元,餐飲收入103萬元,旅遊產品銷售收入37萬元。

各個民族在這裡交匯融合,各種文化在這裡相生相長,形成獨具特色的地域文化。一片瓦、一塊磚、一扇門、一合窗,院落街巷無不包含著古老而燦爛的文化信息。排燈、剪紙、曲藝、羊皮繡以及“花兒”會、朝山會、廟會、法會、祭孔、祭海等民間藝術和民俗文化活動豐富多彩,為古城增添了豐厚的文化內涵。其中,湟源排燈已被列為國家第一批非物質文化遺產保護名錄,成為青海民族民間文化藝術珍品。

特色拾趣

丹噶爾皮繡是湟源人民創造的一種卓越的手工藝術品,具有精湛的技藝、

丹噶爾皮繡

丹噶爾皮繡湟源,又史稱“西戎羌地”,為古羌人生活棲息的地方,早在3000多年前,在這裡生活的羌族先民們在皮制服裝、靴帽及箭筒等物品上,用羊毛、皮繩等材料開始簡單刺繡原始的圖騰符號,作為裝飾或崇拜物。此後,在漫長的發展過程中,多種民族、文化的交流,皮繡也逐漸融會了南北各地的繡法和技藝,培養了質樸而優美的藝術風格,內容、用料和製作工藝也越來越豐富、繁雜和精美。丹噶爾皮繡也更趨成熟,甚至出現了專門的皮繡藝術品,其內容包

丹噶爾皮繡

丹噶爾皮繡皮繡取材於特製的各類皮料,用毛線、皮繩、馬鬃及絲、絨、棉及多種顏色的繡線,運用平繡、網繡、盤金繡、拉鎖繡等七十多種針法,根據不同題材、不同物象、不同紋理、不同要求,選配各種不同色階的繡線,構成各種優美的圖像、花紋,再加上結構虛實結合,明暗對比,其藝術特色形象生動,粗獷逼真,質感強烈。

皮繡既有欣賞的藝術品,也有美觀適用的日用品,可繡以自然風景、花鳥魚蟲、飛禽走獸、人物肖像等圖案,畫面絢麗多彩,富於變化。

如今,經過藝術革新的丹噶爾皮繡,在保留傳統的基礎上,採用現代各種刺繡技巧和新型材料,使其形式更加多樣,題材更加廣泛,並融入堆繡、盤繡、藏繡、刺繡等手法,精選具有教育意義的典故、文學作品、民間故事、傳說和反映當地的自然風貌、文物古蹟及民間藝術等內容,使丹噶爾皮繡更加生動逼真,形神兼備,賦予了新的藝術生命力。