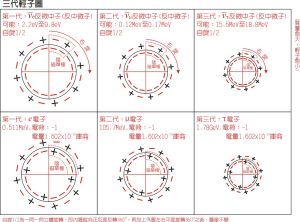

三代輕子(含渺子)-內部結構模型圖

三代輕子(含渺子)-內部結構模型圖渺子(muon)是一種輕子,它帶有 -1 的基本電荷及 1/2 的自鏇。它的符號是 μ−。渺子的反粒子是反渺子。雖然渺子不是介子,但它有時會稱作μ 介子(μ meson)。

它的質量為電子的207 倍(約 105.6 MeV)。故渺子可看成超重版的電子。 渺子於宇宙中 π 介子衰變時產生。它在生成的 2.2 微秒後便會衰變成一粒電子、反電子中微子和渺子中微子。由於渺子的速度很高,故狹義相對論中的時間膨脹令渺子衰變時間延長,使渺子有機會到達地球表面。

渺子於 1936年被 Carl D. Anderson 發現。他當時正研究宇宙射線。他發覺有一種粒子在穿過磁場時彎曲的形態與已知的粒子很不同:它的彎曲度比電子小,卻比質子大。Anderson 推斷這種粒子有與電子相同的電荷,而質量則在電子和質子之間。故他命名此等粒子為“Mesotron”,意為“中間的粒子”。不久,有電子和質子質量之間的粒子陸續被發現,而這些粒子統稱作“介子”。Mesotron 改名為“μ 介子”。可是 μ 介子與其他介子十分不同,例如它衰變時會放出一中微子和反中微子,而非如其他介子般放出二者其一。這顯出 μ 介子並不是介子,而此名亦遭廢棄,後改稱作“渺子”(μ 粒子)。

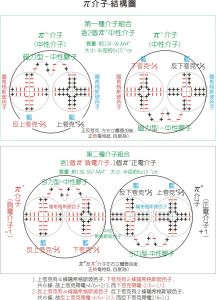

π 介子-內部結構模型圖

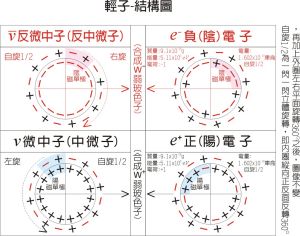

π 介子-內部結構模型圖 電子,反電子,中微子,反中微子-內部結構模型圖

電子,反電子,中微子,反中微子-內部結構模型圖