減副

減副2009年4月21日,吉林發布人事任免檔案,免去6位省政府副秘書長的職務,該省仍有10名副秘書長在職。中央機構編制委員會辦公室(以下簡稱中編辦)的負責人說,自今年1月12日中組部、中編辦下發《關於規範地方政府助理和副秘書長配備問題的通知》(組通字〔2009〕3號,以下簡稱《通知》)後,吉林省政府是全國第一個開始“減副”的省份。

現狀

減副

減副基層政府超編已成難題

因為各地的具體情況不同,目前中國沒有明確政府“超編”的標準。在中組部、中編辦下發的通知中也沒有明確各省份的副秘書長具體配額。中編辦的負責人向記者透露,目前正在明確各地政府配置副秘書長的名額,“主要是根據各省份的工作量來配備不同的名額,由雙方協商來決定”。這位負責人表示,目前,我國機構改革的“底線”是不能超過原有編制的人數。

目前各級政府普遍存在超編現象,一些地方鄉鎮政府更是嚴重超編。近期有媒體報導稱河南省新鄉市有11個副市長,16個副秘書長和6個調研員;新鄉市政府回應稱只有副市長8人,市長助理4人。同樣受質疑的是只有300多萬人口的遼寧鐵嶺市,有9個副市長,20個副秘書長。湖南平江縣有10個副縣長和4個縣長助理。

國家行政學院公共行政教研室主任竹立家表示,一般地級市設立3位至5位副市長屬正常現象,通常一個副市長會帶一個副秘書長,同時還有秘書。“目前我國體制中官多現象愈發明顯,其實根本用不了這么多人。他們有一定級別的職位,會占用不少公共資源。”

| 省份 副省長(副市長) 遼寧 5 安徽 7 甘肅 7 黑龍江 7 湖南 7 江西 7 寧夏 7 陝西 7 廣東 8 貴州 8 | 省份 副省長(副市長) 江蘇 8 上海 8 天津 8 浙江 8 青海 9 西藏 13 海南 6 福建 7 河北 7 湖北 7 | 省份 副省長(副市長) 吉林 7 內蒙古 7 山西 7 重慶 8 廣西 8 河南 8 山東 8 四川 8 雲南 8 北京 9 新疆 9 |

內地31個省(市、區)政府中,上海市政府有副秘書長11人,黑龍江省有10人,吉林“減負”後還有10人,其他省(市、區)未公布;省長(自治區區長、直轄市市長)助理中,山東、黑龍江和新疆有4名,河南有3名,湖南、吉林和寧夏各有2名,河北、江蘇、江西、上海各有1名,其他省(市、區)未公布。

作用

提高行政效率

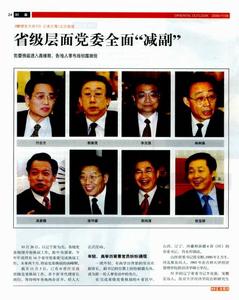

各級黨委都要逐步實現“一正二副”新模式,黨委副書記們正面臨新一輪變革的調整。

作為中國現行政治體制改革的“大手筆”,“減副”之後,各級政府的行政效率將會得到怎樣的提升?各級黨委的決策程式及領導方式將會有怎樣的改變?越來越引起人們的關注。提高行政效率

“減副”,被認為是改革黨委決策體制,規避副書記過多造成的職能重疊,進一步提高行政效率的重大舉措。

據資料顯示:建國初期,中國行政決策沿襲前蘇聯體制,各地方黨委不但設定第一、第二書記,還配置多名副書記職位。多名書記之下才是黨委常委、委員。

貴州大學經濟學院一位教授說,這種設定直到中共十三大正式刪除黨章中關於第一書記的規定後才結束,地方黨委書記只設一個,但副書記仍然眾多。

這位教授認為,副書記過多,常常導致行政決策環節重複,職能模糊,一定程度上,難以充分發揮“民主集中制”的決策體制。

他說,以一個縣為例,設定副書記4到5人,一般情況下,他們都是縣委常委,而常委一般有9-11人。對重大問題的決策,按程式都是先上書記辦公會討論,之後再提交常委會決定。而眾多的副書記參與的書記辦公會往往使得這一議事機構代替了常委會而成為決策機構。

比如討論全縣的重大決策事件時,書記辦公會上包括書記和副書記已有五六個常委,加上列席的部長等常委,共有七八人,早已超過常委半數。這樣,往往導致“常委會被虛置”。

如此之下,一個縣委書記要通過某項決策,只需說服幾個副書記即可,而不必顧慮其他常委意見,這與“集體領導”原則顯然相悖。

此外,他舉例說,一個縣多名黨委副書記和多名政府副縣長也常常造成黨政分工不清,工作許可權和職責相互重疊。

如分管文教的副縣長在決策時因涉及文化意識形態,要同相關部長溝通,同時還要向主管副書記匯報。但三個人之間的合作關係不是通過制度約束,而是依靠各自的個人關係及政治品德,一旦其中有人權力欲望強烈的話,合作就會打破,甚至扯皮。

貴州大學人文學院碩士生導師莊勇教授接受記者採訪時也認為,黨委“減副”之後,由於書記辦公會的成員無法占到常委多數,這將“更有利於集體決策和科學決策。”

對此,魏明祿書記說,“減副”的確減少了一些不必要的中間環節,進一步提高了工作效率。

目標

中央高層在多年前就已經意識到這一問題,曾在中組部任職的一位官員接受本報記者採訪時表示,1993年換屆的時候就在減少領導職數,1998年換屆時,此動議也被提出來,地方減少了20%,黨委書記兼人大主任體制,又減少了一部分副職。

這位官員形容,其實,職數是一步步多起來的,1988年換屆時,東部某省有正副書記3人,10個常委,後來逐步地,正副書記增加到了7人,常委增加到16人。

“這裡面情況複雜,客觀上來一個工作,來一個人,是一步步膨脹起來的,有的時候是為了照顧平衡。”

此前曾有高級官員向中央提出“高度兼職”的建議,建議認為,黨委、人大、政協領導可互相兼職,專職幹部要少,兼職要多,提建議者認為,這樣有利於幹部的成長,什麼事情都自己獨立地去做,能力就提高了。

這一建議還提出,省長可以兼政協主席,但中央最後沒有採納,只採納了省委書記兼人大主任。此後,四中全會,則在中央層面上確定了改革方向。

而現在,地方各級黨委實現“一正二副”後,實際運作中減少了副書記這一領導層,改變黨委副書記和政府副職之間的許可權和職責重疊。

同樣以地級市為例,書記辦公會的成員將無法占到常委多數,從而回歸其“議事”的本職定位。另外的預期是,在只有一個專職副書記的情況下,取消書記辦公會,這樣書記在通過自己的提議時要直接面對常委會,“這時就不是過去說服幾個副書記的問題,而要做至少一半以上常委的工作。”上述市委副書記說。

另外,相對於過去副書記的巨觀領導,常委基本都為某部門“一把手”,“組織部長有組織部,宣傳部長有宣傳部,都有條件直接執行常委會的決定。”

中央黨校黨建部主任王長江認為,改善決策體制需要一系列配套的改革,“不單單是減少副書記職數”。

變革的力量

貴州大學經濟學院一位行政管理學專家認為,“自我繁衍性”是全世界任何政治團體和組織的本質屬性。“副書記過多”問題,客觀上是隨著社會經濟的發展與壯大,相應的工作種類不斷增多而逐步膨脹起來的。“這完全符合事物發展的一般規律。”但可貴的是,中央高層已注意到了這一問題並及時作出了相應的變革決定。

據這位專家說,領導職數過多的現象在1988年之後就開始顯現出來。1993年前後,黨委決策層就逐步在如何減少領導職數方面進行改革探索。在1998年換屆時,“減少地方黨委領導職數”被正式提出來,當年,地方黨委領導職數就減少了20%左右,直到2004年中共十六屆四中全會明確提出要“減少地方黨委副書記職數,實行常委分工負責,充分發揮集體領導作用”的新理念,“減副”,在制度上得以完全保障。

更讓這位專家特別關注的是,“一正二副”模式中,以前兼任黨委副書記的紀委書記亦在被“減”之列。

有輿論擔心,這可能使得紀委地位下降,不利於反腐。但這位專家卻認為,這恰恰更有利於反腐工作的開展和進行。紀委書記不再擔任黨委副書記,可以更好地保證紀委常委會的獨立性———這同樣是加強集體領導和集體決策的力量。

歷史實踐證明,變革是發展的動力。從1978年我國實行改革開放以來,無論從觀念的更新到經濟體制、政治體制等領域的改革,我們黨都取得了豐碩的成果。而此次的黨委“減副”改革,將有助克服黨政不分、以黨代政的弊端,積極推動政企分開、政資分開、政事分開,促進黨政工作效率及組織架構的和諧設定。

拉開序幕

吉林省政府免6名副秘書長,仍有10名在職,拉開全國“減副”序幕

2009年4月21日,吉林發布人事任免檔案,免去6位省政府副秘書長的職務,該省仍有10名副秘書長在職。中央機構編制委員會辦公室(以下簡稱中編辦)的負責人說,自今年1月12日中組部、中編辦下發《關於規範地方政府助理和副秘書長配備問題的通知》(組通字〔2009〕3號,以下簡稱《通知》)後,吉林省政府是全國第一個開始“減副”的省份。

《通知》稱,部分地方政府配備了助理職務,副秘書長職務過多的問題也比較突出,按照精簡、效能的原則,要求各省區市政府原則上不配備省長(主席、市長)助理,省級以下政府不配助理。縣級政府不設副秘書長,省級、地級政府副秘書長應根據工作需要明確職數,並嚴格按規定職數配備。《通知》明確,地方政府已配備助理、副秘書長過多的,在2年內予以消化,其中已達到退休年齡的應儘快辦理免職手續。

記者登錄吉林省政府網站了解到,被免去吉林省政府副秘書長職務的6人,目前還擔任著其他政府部門的職務。高繼泰任吉林省農村信用社聯合社理事長,李傑任吉林省國家安全廳廳長,王寶柱任省直機關事務管理局局長,臧忠生任省農業委員會主任,李福春任省發改委主任,姜有為任省工信廳廳長。

目前,吉林省政府的現任副秘書長還有10人,除有的在省政府辦公廳兼主任、副主任外,其餘的很少在政府部門兼任職務。

另外,吉林省政府目前有省長助理2人,其中王化文兼任省財政廳廳長。

意義

俗話說人多力量大,這無疑是正確的。但領導班子職數配備太多,尤其是副職太多不見得能像三頭六臂的哪吒一樣獲得倍增效應。實踐已證明,班子職數偏多容易導致分工過細、職責交叉和重疊,工作協調難度大,會議多,檔案多,請示報告多,配的車子多,造成下基層迎來送往的多,這樣上行下效,接鼓傳花,吹吹打打,浪費的是金錢,忙碌的是官員,受罪的是百姓。不利於提高工作效率。同時,由於領導職數多,分工過細,管得過於具體,也直接影響職能部門作用的發揮。特別是減少副書記職數,就是減少了黨政分工重疊,為解決工作效率低下的難題創造了有利條件。

從某種意義上說,官員“減副”也是在為百姓“減負”。據有關資料顯示,歷史上官民的比例在西漢時是1:7945,在唐高宗時是1∶3927,在清康熙時是1∶311,在建國之初大約是1∶600,目前則達到1∶28左右。百姓供養官員人口負擔比西漢時增加了280倍,比建國初期增加了20倍。龐大的財政供養人口已經成了經濟和社會發展的“沉重的翅膀”。中央組織部原部長張全景就曾有過痛心的評介:一個省幾十個省級幹部,幾百甚至上千的廳級幹部,一縣四五十個縣級幹部,是古今中外從來沒有的。與此冗官現象相對應,中國的行政成本與稅負也因此在世界相關排行榜中名列前茅。在此社會前提下,無論以執政為民與政治體制改革要求、還是從納稅人要因事設官和社會公共福利的立場看,及時地推進包括精兵簡政在內的政治體制改革,是社會發展與政治文明進步刻不容緩的共同要求。

領導班子配備改革,尤其是減少副職,對進一步完善地方黨委領導體制和工作機制,充分發揮常委會的集體領導作用;進一步減少和避免黨政分工重疊,切實提高工作效率和執政水平有著重大實際意義。同時,在鄉鎮機構改革中減少鄉鎮領導職數,也是當前農村綜合改革的重點。精兵簡政以班子減副為突破口,像湖南那樣,12個州(市)黨委換屆,平均一個地方黨委就能通過換屆減少了三位副書記。我們完全有理由滿懷信心的期待,類似湖南這樣精兵簡政之舉能在全國激起漣漪效應。