淮陰概談

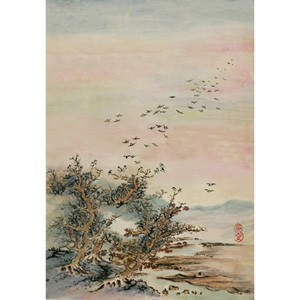

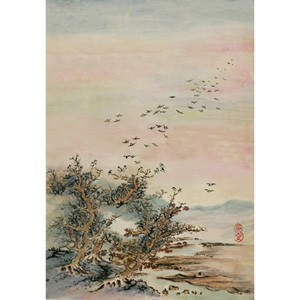

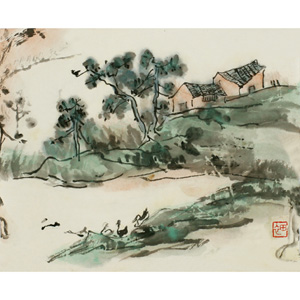

劉田依先生繪--淮陰生態淮陰區原名淮陰縣,秦時置縣,因治所地處古淮河之南而得名,漢末及魏晉南北朝時期,曾先後為廣陵郡、南兗州、北兗州、淮州及壽張縣治所,南宋末更名清河縣,民國3年(1914)復名淮陰縣。1950年,清江市從淮陰縣劃出。1958年~1964年,清江市與淮陰縣合併,成立縣級淮陰市。1964年10月,再次分置為淮陰縣和清江市。2001年初,淮陰縣撤縣設區。截至2004年末,全區面積1264平方公里,轄14個鎮、7個鄉、259個行政村(居委會)、2026個村(居)民小組,總戶數260398戶,常住人口87.42萬人,其中城鎮人口20.89萬人。

劉田依先生繪--淮陰生態淮陰區原名淮陰縣,秦時置縣,因治所地處古淮河之南而得名,漢末及魏晉南北朝時期,曾先後為廣陵郡、南兗州、北兗州、淮州及壽張縣治所,南宋末更名清河縣,民國3年(1914)復名淮陰縣。1950年,清江市從淮陰縣劃出。1958年~1964年,清江市與淮陰縣合併,成立縣級淮陰市。1964年10月,再次分置為淮陰縣和清江市。2001年初,淮陰縣撤縣設區。截至2004年末,全區面積1264平方公里,轄14個鎮、7個鄉、259個行政村(居委會)、2026個村(居)民小組,總戶數260398戶,常住人口87.42萬人,其中城鎮人口20.89萬人。

淮陰區地處淮河下游、蘇中大平原北部腹地,自然條件優越,無山多水,地下擁有華東地區儲量最大的無水芒硝礦及岩鹽礦,地上有豐富的農副產品資源,素稱“魚米之鄉”“肉鴿之鄉”“冬粉之鄉”,所產“凌橋大米”“蘇粵乳鴿”“天泉冬粉”等暢銷海內外。

淮陰區是“興漢三傑”之一韓信的故鄉,區內歷史文化名人除韓信外,還有文學家枚乘、中國書畫藝術大師吳昌碩、劉田依、書法大家姜華、吳健、著名殘疾人花鳥畫家湯永,雕塑家滑田友,攝影家吳印鹹。台灣著名藝人胡慧中等等。其他名人還有步騭、張耒、丁士美、吳昆田等。名勝古蹟有漂母墓、琉球國使者鄭文英墓、劉老莊八十二烈士陵園是省級文物保護單位。歷史人物

韓信(?—前196),漢初軍事家。淮陰(今屬江蘇)人。年少時父母雙亡,家道貧寒,卻刻苦讀書,熟演兵法,懷安邦定國之抱負。苦於生計無著,於不得已時,在熟人家裡吃口閒飯,有時也到淮水邊上釣魚換錢,屢屢遭到周圍人的歧視和冷遇。一次,一群惡少當眾羞辱韓信。有一個屠夫對韓信說:你雖然長得又高又大,喜歡帶刀配劍,其時你膽子小得很。有本事的話,你敢用劍你的配劍來刺我嗎?如果不敢,就從我的褲襠下鑽過去。韓信自知形隻影單,硬拼肯定吃虧。於是,當著許多圍觀人的面,從那個屠夫的褲襠下鑽了過去。史書上稱“跨下之辱”。

特色鄉鎮

吳城鎮位於淮陰區域西南部,距淮安市區約30公里,東與南陳集、碼頭鎮相連,西南與韓橋鄉接壤,距洪澤湖約10公里,西北、北與宿遷市泗陽縣交界,北傍京杭大運河,與凌橋鄉隔河相望。是著名藝術大師吳昌碩、吳健故鄉,全鎮共轄10個行政村,72 個村民小組,社會總人口33000餘人,8000餘戶。全鎮總面積51平方公里,地勢為西北高,東南低,海拔在12.5~19.23米之間,可耕地面積40000餘畝,其中:沙土、粘土各半。

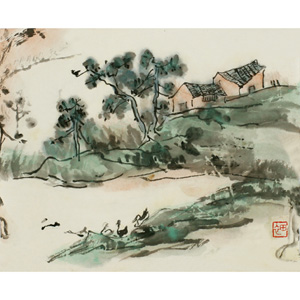

劉田依先生繪淮陰吳集風情公元569年,南朝陳國大將軍吳明徹與北齊對抗築吳城,宋高宗建炎元年(1127年),析淮陰縣置吳城縣,3年後撤銷。舊址在今吳城街。後城毀於清道光十二年(1832年)的黃河決口。數年後,縣內大興莊吳姓紳士應官詔來此開荒,此後,逃荒百姓紛紛來附而漸成集市。至清光緒二年(1876年)建吳城鎮,時隸屬於清河縣。民國時期,為淮陰縣第二區所轄。抗日戰爭和解放戰爭期間,共產黨曾在此建立吳集區公所,屬淮泗縣。建國初,淮泗縣撤銷,吳集歸淮陰縣所屬。是時,吳集區下轄聯泗、五合、美龍、五聯、河頭、陳集、梨園、舊縣、玉壩、興莊共10個小鄉。1950年下半年,陳集、梨園二鄉劃入陳集區,舊縣、玉壩二鄉和興莊部分村劃入城南區。1957年撤區並鄉時稱吳集鄉,下轄頭莊、聯泗、河灘、吳集、五合、美龍、河頭、沙河、五聯、窪東共10個高級合作社。1958年人民公社化時改稱吳集公社。不久,因縣內有個北吳集公社,為區分起見,將位於運河南的吳集公社冠以“南”字,遂成南吳集名。1983年社改鄉制時,稱南吳集鄉。1987年,全鄉轄南吳集、南圩、更生、淮泗、集西、堡工、黃河、河灘、頭莊、二莊、運河、聯泗、陶莊、小河北、頭堡、果林場、農科隊共17個村,128個組,6120戶,30440人,其中回民34人。2001年5月區劃調整和並村聯組,南吳集鄉更名為吳城鎮,17個村合併為現在的10個村。

劉田依先生繪淮陰吳集風情公元569年,南朝陳國大將軍吳明徹與北齊對抗築吳城,宋高宗建炎元年(1127年),析淮陰縣置吳城縣,3年後撤銷。舊址在今吳城街。後城毀於清道光十二年(1832年)的黃河決口。數年後,縣內大興莊吳姓紳士應官詔來此開荒,此後,逃荒百姓紛紛來附而漸成集市。至清光緒二年(1876年)建吳城鎮,時隸屬於清河縣。民國時期,為淮陰縣第二區所轄。抗日戰爭和解放戰爭期間,共產黨曾在此建立吳集區公所,屬淮泗縣。建國初,淮泗縣撤銷,吳集歸淮陰縣所屬。是時,吳集區下轄聯泗、五合、美龍、五聯、河頭、陳集、梨園、舊縣、玉壩、興莊共10個小鄉。1950年下半年,陳集、梨園二鄉劃入陳集區,舊縣、玉壩二鄉和興莊部分村劃入城南區。1957年撤區並鄉時稱吳集鄉,下轄頭莊、聯泗、河灘、吳集、五合、美龍、河頭、沙河、五聯、窪東共10個高級合作社。1958年人民公社化時改稱吳集公社。不久,因縣內有個北吳集公社,為區分起見,將位於運河南的吳集公社冠以“南”字,遂成南吳集名。1983年社改鄉制時,稱南吳集鄉。1987年,全鄉轄南吳集、南圩、更生、淮泗、集西、堡工、黃河、河灘、頭莊、二莊、運河、聯泗、陶莊、小河北、頭堡、果林場、農科隊共17個村,128個組,6120戶,30440人,其中回民34人。2001年5月區劃調整和並村聯組,南吳集鄉更名為吳城鎮,17個村合併為現在的10個村。 劉田依先生繪--淮陰生態

劉田依先生繪--淮陰生態

劉田依先生繪淮陰吳集風情

劉田依先生繪淮陰吳集風情