簡介

北宋-淮南東路、淮南西路(公元1111)

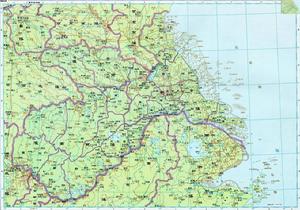

北宋-淮南東路、淮南西路(公元1111) 南宋-淮南東路、淮南西路(公元1208)

南宋-淮南東路、淮南西路(公元1208)歷史沿革

北宋時,富裕商人階層和新興的市場經濟在此地得到發展,揚州和楚州等主要城市成為新興商業中心,成為富裕的代名詞。淮南東路發展水平處於北宋各路前列,是宋廷賦稅、食貨重要來源。“二十四孝”中的一位朱壽昌出自北宋時期的揚州,北宋著名詞人、蘇門四學士之一的秦觀也誕生於此(高郵)。另外,北宋著名理學家胡瑗也是淮南東路(泰州)人。

南宋建炎衣冠南渡,淮南兩路建制仍在,但成為宋金交戰的主戰場之一,辛棄疾詞中有“烽火揚州路”來描寫戰爭對於江淮地區經濟的破壞。淮河成為北方的金和南方的南宋的邊界線。

北宋時,淮南東路包括10個州:揚州, 楚州,真州,通州,泗州,海州,泰州,滁州,亳州,宿州; 南宋時亳州, 宿州被撤銷,改漣水為安東州,揚、楚、海、泰、泗、滁、真、通八州仍然沿用,但是疆界略有微調,如將自唐屬於揚州的天長劃入了宋金前線泗州(今泗洪東南,盱眙對岸,即在洪澤湖水下,明清時州城屢遭洪水淹沒)。

其範圍基本繼承了唐代的淮南道的東部,大致包括今天的江蘇省中部,安徽省的中東部(滁州)。