概述

海州

海州地方特色

悠久的歷史文化。據考證,四、五萬年前就有人類在海州地區繁衍生息。自夏商以來,海州隸屬多變,幾經易名,至北魏武定七年(公元549年)始稱海州,

,

,其後一直為歷朝府、州、郡、縣之治所及東海、贛榆、灌雲、沭陽乃至更廣闊境域內的政治、經濟、文化中心,素有“東海名郡”和“淮海東來第一城”之稱。海州人文薈萃,先民創造了具有龍山、青蓮崗文化交匯特徵的史前文化,孔子兩次率弟子來海州講學論道並登山望海,宋朝石曼卿在此留下讀書遺蹟,蘇軾、辛棄疾、李清照留下大量詩詞,李汝珍以海州風土人情創作了《鏡花緣》。

理想的旅遊勝地。海州旅遊資源特色突出,自然與人文景觀相得益彰。相傳因孔子曾來此登山觀海而得名的孔望山是國家4A級風景區,“漢代孔望山摩崖石刻”為國家一級保護文物,“錦屏山將軍崖岩畫”被譽為我國最早的一部天書,白虎山、石棚山、桃花澗、白鴿澗等自然景觀和城內的“九庵十八廟”等歷史景觀“古、神、幽、奇”為一體。1991年以來,我們以建設“集商貿、旅遊為一體的歷史文化古城”為目標,對方圓2平方公里的海州古城實施了改造,建成、恢復古街巷8條,竣工仿古建築15萬平方米,古城風貌基本恢復。以建設連雲港旅遊城市為契機,不斷加大對旅遊景點的投資開發建設,初步形成了孔望山4A級景區為龍頭的“三山一澗一古城”的旅遊格局。

良好的產業基礎。農業資源豐富,現有耕地12萬畝,林地3萬畝,

,

,水域5萬畝。近幾年來,不斷加大農業機構調整力度,建成了新壩無公害菜豆、傲來牌珍珠鳥、興順牌紅提葡萄等省級無公害品牌和3個無公害生產基地,形成了精細蔬菜、優質瓜果、特種養殖、花卉苗木等主導產業,是市區重要的“菜籃子”。工業經濟發展迅速。大力推進招商引資,強化主導產業培育,初步建成了以海州開發區和洪門工業園區為支撐,以鷹游紡織機械、豐達電子、億豐紡織等重點企業為核心,以機械、電子、紡織為主導的新型工業產業格局。商業氛圍不斷濃厚。境內小商品、農副產品、建材等各類專業市場10餘個,總營業面積近20萬平方米。其中始建於1990年的白虎山小商品市場占地10萬平方米,是蘇北、魯南地區最大的小商品批發市場之一。目前,通過加大市場建設力度,以白虎山批發市場、海州寶利商業街及正在建設的日月商業專業市場為中心的幸福路綜合商業圈和以興隆裝飾城、尼桑等一批汽車4S專賣店為重點的瀛州南路專業市場群正在不斷形成。

優越的投資環境。海州東距港口30公里,西達機場15公里,隴海鐵路穿城而過,寧連高速公路經過我區東部,204、301國道及同三、連霍高速公路通達全國各大城市。隨著新建東路、海寧西路等城區主幹道的建成通車,基本形成了和中心融為一體的縱橫交錯、四通八達的路網體系。城區日供水能力10萬噸,有裝機容量108萬千瓦的新海發電有限公司,電力供應充足。大力推進城鄉建設,建成了新電光明小區、西大嶺社區、南園新村等一批新型社區;城區綠化覆蓋率達到36.1%;大力推進環保模範城市創建,強化城市管理,城區環境不斷改善;科教服務設施日趨完善,境內擁有國家重點中學——江蘇省海州高級中學、國標省重點職業中學——海州職教中心、省實驗國小——師專二附小等一批教育設施,市第二人民醫院、第四人民醫院、海州區醫院等衛生設施和海州府大酒店、大光明酒店等一批服務設施。紮實開展政府效能建設,政策環境明顯寬鬆,法制環境有效改善,服務經濟建設水平不斷提高,在廣大投資者中產生了積極廣泛的影響。

海州名校

板浦高級中學

江蘇名校板浦高級中學坐落於連雲港市海州區的江蘇名鎮板浦。創建於1924年

學校歷史悠久、文化底蘊深厚。2004年4月隆重舉行了建校80周年慶典活動,社會各界、海內外知名人士及2000餘名學子光臨慶典,共襄盛舉。近年來,學校先後被評為江蘇省名中學、

,

,江蘇省三星級學校、江蘇省德育先進學校、江蘇省體育傳統項目學校、江蘇省培養體育後備人才試點學校、江蘇省和全國民眾體育先進單位、江蘇省文明單位、江蘇省青少年普法宣教工作先進集體、連雲港市文明單位、連雲港市十佳校園、連雲港市中國小一級學校。學校教學質量令人矚目。1998年以來,聯考本科升學總數連續5年居市同類學校第一。學校獲2002年度、2003年度、2004年度市教學質量評估優秀獎。2007年10月順利地接受了省評估院對學校創建江蘇省四星級高中的評估驗收,+2008年10月18日,學校隆重舉行省四星級高中揭牌暨更名(學校經江蘇省教育廳批准更名為“江蘇省板浦高級中學”)儀式。

學校以先進的辦學理念、優越的辦學條件、突出的教學質量和鮮明的體藝特色聞名省內外。近年來,學校確立了“傳承人文精神、推進素質教育、培養創新能力、追求全面發展”的辦學思想,校領導班子開拓創新,銳意進取,傾力實踐人文關懷,教育、教學質量明噪一方,贏得了社會廣泛的讚譽。

江蘇省海州高級中學

始建於1906年,前身為清朝的石室書院,歷史悠久,人才輩出。學校1980年被省確認為首批省重點中學,1990年被確認為首批省合格重點中學,2000年通過省級複查驗收,被確認為國家級示範高中。2000年6月合併原連雲港市薔薇中學,同年9月開始初高中分離,成立海州中學分校,後更名為連雲港市海州實驗中學。2001年3月經省教育廳批准,連雲港市海州中學更名為江蘇省海州高級中學。2003年底順利轉評為省四星級學校。2005年9月被連雲港市人民政府評為市首批名校。建制沿革

民國以前

海州歷史悠久,據最早的歷史地理書《禹貢》記載,海州在夏商時期屬九州之一的徐州。周朝時,將原來徐州之域分為青、兗州,海州屬兗州。春秋戰國時期:先屬魯後楚,叫“郯國”。秦置東海郡。西漢東海郡屬徐州刺史部。東漢東海郡隸屬於徐州刺史部。三國為東海國,屬魏。西晉東海郡隸屬於徐州。南朝宋明帝泰豫元年(西元472)於郁洲島立青州、冀州。齊高帝建元元年(西元479),東海郡轉屬冀州,改名北東海郡。

隋文帝開皇三年(公元583)廢郡,隋煬帝大業三年(公元607),改州為郡,海州改為東海郡。

唐高祖武德四年(公元622),海州置總管府。武德七年(公元625),改總管府為都督府。唐太宗貞觀元年(公元627),罷都督府,分天下為十道,海州屬河南道。唐玄宗天寶元年(公元742),改州為郡,海州改為東海郡。唐肅宗乾元元年(公元758),改郡為州,東海郡復改為海州。唐昭宗光化二年(公元899年),海州入吳國。南唐元宗保大十三年(公元959),為後周所占。

宋太宗至道三年(公元998),分天下為十五路,海州屬淮南路。宋神宗熙寧五年(公元1073),分淮南路為淮南東、西路,海州屬淮南東路。宋理宗景定二年(公元1262),海州改為西海州。

元世祖至元十五年(公元1279),升為海州路總管府,後改為海寧府。至元二十年(公元1284),海寧府改為海寧州,屬淮安路。至元二十八年(公元1292),設立河南江北等處行中書省。海寧州屬河南江北行中書省淮東道宣慰司江北淮東道肅政廉訪司淮安路。

明太祖洪武元年(公元1368),海寧州復改名海州,屬淮安府。清康熙元年(公元1662),從江南省分出安徽省,海州屬安徽省淮安府。康熙五年(公元1662),淮安府復歸江南省。康熙六年(公元1662),江南省改名江蘇省,海州屬江蘇省淮安府。雍正二年(公元1724),海州升為直隸州。

民國時期

民國元年(1912年),南京臨時政府裁州存縣,改海州直隸州為東海縣,治海州城內。同年4月,析東海縣東南境11鎮置灌雲縣。民國3年6月,江蘇省劃設5道,東海縣隸屬徐海道。民國16年4月,道廢除。民國18年,海州劃為東海縣第一區,區公所設于海州城內。民國22年後,江蘇省試行行政督察區制,東海縣先後屬江蘇省第十三、第八行政督察區和東海行政督察區,行政督察專員公署設于海州城內。[1]民國28年3月,日軍侵占海州後建偽縣政權,後成立東海縣治安維持會和偽東海縣政府;民國東海縣政府轉移農村,至民國30年冬解體。民國35年,第八行政區屬徐州綏靖公署,轄區及行政專員公署駐地未變。解放之後

民國37年11月6日,駐守海州地區的國民黨44師棄城西撤。7日,中國人民解放軍進駐海州,中國共產黨新政權合海州、新浦及東境連雲市成立新海連特區,屬山東魯中南行政公署,下轄新海市、連雲市和雲台辦事處。同年11月15日,成立以海州城為中心的新海市錦屏區,區公所設于海州城內。1949年11月25日,新海連特區改稱新海連市,錦屏區隸新海連市。1949年12月,東海縣河南鄉劃歸錦屏區。1950年5月1日,新海連市與東海縣合併稱新海縣,同年11月,改錦屏區為新海縣第四分區。1950年12月,撤新海縣,恢復新海連市建制,同時改新海縣第四分區為新海連市錦屏區。1952年7月,錦屏區易名為海州區,仍隸新海連市。1952年8月後,東海縣富安鎮劃歸海州區。1953年1月,新海連市改屬江蘇省。1953年11月,經海州區首屆人民代表大會選舉,成立海州區人民政府。1955年11月,海州區人民政府改稱海州區人民委員會。1958年9月,政社合一,稱海州人民公社。1961年9月,新海連市改稱連雲港市,海州區隸屬關係未變。1963年5月,改海州人民公社稱海州區人民委員會。1969年11月,成立海州區革命委員會。1980年12月,復稱海州區人民政府。1978年,海州區增設幸福路街道辦事處,下設新增劃的幸福路、紅旗、洪門、江化、車站、新海、文化7個街道居民委員會;改海州街道辦事處為硯池街道辦事處,領硯池、市橋、南中、鼓樓、中大街、新建、東門、西門、雙龍9個街道居民委員會。1983年6月,連雲港市人民政府報江蘇省人民政府批准,並海州、新浦兩區為新海區。1986年6月,經國務院批覆,海州、新浦兩區分治,恢復海州區建制。1992年6月,經連雲港市人民政府批准,成立海州經濟技術開發區,為區政府派出機構。

行政區劃

歷史

北朝東魏武定七年(549年),海州轄東彭城郡、東海郡、海西郡、沭陽郡、琅琊郡和武陵郡,領龍苴、安東、渤海、贛榆、安流、廣饒、下密、襄賁、海西、臨海、下城、臨渣、懷文、服武、朐縣、海安、山寧、上鮮、洛要等19縣。北齊和北周時,海州轄東海、朐山、武陵、沭陽、海安等5郡,領廣饒、東海、朐山、上鮮、洛要、沭陽、襄賁等7縣。隋煬帝大業三年(公元607),東海郡領朐山縣、東海縣、漣水縣、沭陽縣和懷仁縣。唐高祖武德四年(公元622),海州總管府領海、漣、環、東楚4州,海州轄朐山、龍苴、新樂、曲陽、沭陽、厚丘、懷仁、利城、祝其9縣。

五代時,海州轄朐山、東海、沭陽、贛榆、漣水5縣]元朝時,海寧州領朐山、沭陽、贛榆3縣。明朝時,以州治朐山縣省入,領贛榆縣。清雍正二年(公元1724),海州直隸州領贛榆、沭陽2縣。

民國18年(1929年),東海縣第一區轄海州鎮、新浦鎮、石東鎮、環城鄉、太平鄉、魯蘭鄉、張灣鄉、新壩鄉。[2]民國37年11月,新海市錦屏區轄鼓樓鎮、文廟鎮、南中鎮、硯池鎮和城東鄉、西門鄉、丁莊鄉(城北鄉)、朐山鄉、山南鄉、河南鄉、太平鄉、富安鄉。1951年8月,東海縣太平、富安二鄉劃歸錦屏區。1952年7月後,海州區所屬鎮為街,轄鼓樓街、文化街(原文廟鎮)、南中街、硯池街和西門鄉、南門鄉(原城東鄉又稱東門鄉)、車站鄉(原城北鄉)、錦屏鄉(山南鄉又稱磷礦鄉)、棉廠鄉(原朐山鄉)、富安鄉、太平鄉、河南鄉。同年8月後,東海縣富安鎮劃歸海州區。1954年10月後,河南鄉、太平鄉、富安鄉、富安鎮相繼復歸東海縣管轄。1958年9月,海州人民公社撤西門鄉、南門鄉,設園藝場和南門大隊、新建大隊;撤車站鄉,設車站大隊和洪門大隊;合棉廠鄉、錦屏鄉成立錦屏人民公社(1960年後為市直屬公社)。同年,成立海州街道辦事處,下設鼓樓、南中、硯池、文化、新建、和平、西門7個街道居民委員會。1963年2月,海州人民公社撤園藝場,分設成白虎山、園林、西門丁莊4個生產大隊。1978年5月海州區革命委員會街道辦事處改辦硯池街道辦事處並新增幸福路街道辦事處。1983年6月,原連雲港市直屬的錦屏、新壩2個人民公社和新浦農場、錦屏林場及洪門、孔望山2個果園劃屬新海區,並轄硯池、幸福路、浦東、浦西、路南、市東、臨洪7個街道辦事處。1986年6月,海州區轄錦屏鎮、新壩鄉、朐陽鄉、洪門鄉,海州、幸福路2個街道辦事處,錦屏林場和洪門、孔望山2個果園。1983年7月,新壩人民公社改稱新壩鄉。1983年9月,錦屏人民公社改稱錦屏鄉,1984年7月,又改建為錦屏鎮。1984年3月,硯池街道辦事處復稱海州街道辦事處。1984年4月,組建成立洪門鄉,下設洪門、車站、臨洪、沈圩4個村民委員會。1984年8月,組建成立朐山鄉,下設白虎山、園林、西門、丁莊、新建、南門6個村民委員會。[2]現狀

海州區總面積284平方公里,轄4個街道辦事處、3個鎮、一個鄉、1個開發區:海州街道、幸福路街道、朐陽街道、洪門街道、新壩鎮、錦屏鎮、板浦鎮、寧海街道辦事處。

地理環境

地理位置

連雲港市海州區位於連雲港市西南部,南與灌雲縣接壤,北與新浦區相連,東臨雲台區,西以薔薇河為界與東海縣相望。地處北緯34°25′45″~34°35′13″和東經119°4′17″~119°13′10″,居淮河流域沂沭水系的下游。東西平均寬10.5公里,南北長19.25公里,總面積158.9平方公里,平原面積占80%。中部錦屏山主峰馬耳峰海拔427.7米,為全區至高點。[3]地形地貌

海州區地形以平原為主,約占總面積的80%。境內地勢低平,平均海拔為5米。錦屏山馬耳峰海拔為433.6米,為全區最高點。平原占總面積80%。城區南側有錦屏山、白虎山,東部有較著名的孔望山、石棚山等。

氣候特徵

連雲港市海州區屬暖溫帶南緣濕潤性季風氣候區,處於暖溫帶和北亞熱帶過渡地帶。年平均氣溫14℃,最冷月平均氣溫零下0.2℃,最熱月平均氣溫27℃,冬季基本上無凍土層。春季氣溫回升較快,平均每5天回升1℃。年平均降水量961.6毫米,主要集中在夏季,占年降水量的60%~65%。年平均日照時數2530.8小時,年平均無霜期216天,全年大於0℃的日照時數1600小時以上。海州區和連雲港市其他地區一樣,盛行偏東風,年平均風速為3.1~3.6米/秒,大風日數每年9~18天。

自然資源

水

連雲港市海州區可利用地下水資源集中在錦屏山周圍的崗嶺地帶,早在明清時代即被用作居民飲用水和菜田灌溉水,建於明景泰元年(1450年)的雙龍井至今仍然存在。錦屏山南側平原的高莊、李圩一樣,有淡水淡化體存在,有利用價值。[3]玉帶河橫貫區境北側。最南面是與灌雲縣交界的泊陽河,向東直通黃海。城西有全市最大的薔薇河,它不僅是連雲港市工農業生產和人民民眾生活的主要用水資源,更是連雲港市人民唯一的飲用水源。

礦產

海州區境內礦藏以磷最豐富,蘊藏量在2300萬噸以上。海州磷礦在中國磷礦地質特徵中最具代表性,國家地質部門對這一類型的礦床,命名為“海州式磷礦”,礦體分上、下兩個層位,磷源來源主要是深海底的火山噴發作用,經洋流上涌,將磷帶至有利的沉積區,再受區域變質作用和後期改造而成。錦屏磷礦在錦屏山南麓,分東山、西山兩個採礦場,與磷半生的有錳礦以及少量的鉛、鋅礦點,但未形成工業開採規模

人口民族

海州區第四次人口普查各民

海州古代轄境很廣,且多變化。時轄郡,時屬府;時轄數縣,時轄1縣。故人口隨政區變更而增減。[4]民國元年(1912年),海州為東海縣治所,全縣計有126271戶480766人。民國36年,東海全縣有106664戶,542750人。民國37年11月7日建錦屏區時,全區有4296戶,21257人。[4]中華人民共和國建國後,隨著經濟發展,人民生活水平不斷提高,海州區人口增長增速。1976年以後,海州區全面開展計畫生育工作,人口增長得到控制。1986年以後,區政府以“控制人口增長,提高人口素質”為總目標,提倡和鼓勵“一對夫婦只生一個孩子”,全區人口素質大為提高。至1992年,海州區有人口12.36萬人,人口自然增長率控制在6.78%。[4]2011年末海州區戶籍總戶數69255戶,戶籍人口236209人,比上年末增加253戶、3049人。戶籍人口性別比為103.28(以女性為100,男性對女性的比例)。戶籍人口出生率為13.36‰,比上年下降1.4‰,人口自然增長率10.31‰,人口死亡率3.05‰。[5]2012年末海州區戶籍人口23.83人,比上年增加2079人,其中男性12.14萬人,增加1420人;女性11.67萬人,增加659人,男女性別比(以女性為100)為103.91。當年出生人口4668人,人口出生率為19.68‰,人口死亡率為6.5‰;人口自然增長率為13.18‰。

民族概況

1982年第三次人口普查時,海州區少數民族人口為120人。第四次人口普查時,海州區漢族人口為127068人,站總人口數的99.84%,蒙古族、回族、苗族、壯族及朝鮮族等6個少數民族人口為206人,占總人口數的0.16%。[

經濟概況

綜合2011年,連雲港市海州

區實現地區生產總值(gdp)完成51.85億元,比上年同期增長14.0%;其中,第一產業增加值8.45億元,增長3.8%;第二產業增加值26.34億元,增長16.2%;第三產業增加值17.06億元,增長16.0%。三次產業增加值比例由上年的18.4:45.74:35.86調整為16.3:50.8:32.9。三次產業對經濟成長的貢獻率分別為4.54%、57.98%和37.48%,其中第三產業對經濟拉動不斷增強,貢獻率比去年同期提高5.16個百分點。[5]2012年,連雲港市海州區全年實現地區生產總值(GDP)完成64.6億元,按可比價格計算,比上年增長12.0%。其中,第一產業增加值9.36億元,增長4.9%;第二產業增加值35.73億元,增長13.6%;第三產業增加值19.51億元,增長12.4%。三次產業增加值比例由上年的16.3:50.8:32.9調整為14.5:55.3:30.2。三次產業拉動經濟成長貢獻率分別為5.54%、63.54%和30.92%,第二產業拉動作用突出,貢獻率比上年提高5.56個百分點,第三產業拉動減弱,比上年減少6.56個百分點。

農業

新石器時代,海州先民即有種植作物和養牧牲畜的實踐。海州東門外漢墓中出土的棗核、板栗,也證實了2000多年前海州地區已有果品種植。魏、晉、南北朝時期,中原動亂,大批官民移避海州,帶進農業生產技術,並墾荒種植,興修水利,開發漁牧,農業生產一度繁榮。北宋時海州一帶種植的稻、麻、麥、茶在全國占有重要位置。南宋紹熙五年(1194年)黃河奪泗入淮以後,海州地區災難重重,農業生產一蹶不振,災年糧食無收而賦役不減,農民逃亡以避徭役,年復一年,田地荒蕪;市井蕭條,鄉村寥落。[7]清末至民國初期,沈雲霈等人在海州創建海贛墾牧公司,開闢洪門果園,創辦桑蠶試驗場、植棉試驗場,開闢數百畝菜園,海州地區的農業生產結構漸由單一的糧食生產向多種經營方面發展。但生產方式落後,經濟作物和畜牧、水產業發展緩慢。[7]中華人民共和國建國後,1952年至1958年,歷經互助組、初級農業合作社、高級農業合作社、人民公社化運動,海州區農業由個體經營逐步走上社會主義性質的集體經營。60年代以後,海州區採取了比較科學的方法,農業生產迅速發展。至1976年,海州區農村全部實現農田河網化、耕作機械化、管理集約化,建成旱澇保收田9萬餘畝,開闢常年菜田6687畝,建成果園10156畝,營造大片山林和農田林網,並發展畜禽飼養場,成為連雲港市區糧食主要產區和蔬菜生產基地。[7]2011年,海州區實現農林牧漁業總產值15.88億元,同比增長15.5%。其中農業產值10.78億元,增長7.1%;林業產值0.26億元,增長8.3%;牧業產值3.69億元,增長53.8%;漁業產值0.35億元,增長16.7%;農林牧漁服務業產值0.8元,增長8.1%。[5]工業

早在西漢,海州就有鹽、鐵工業,漢武帝元封元年(公元前110年)朐地置鹽、鐵官,屬少府。至北宋中葉,海州紡織、冶煉、製鹽、制茶、窯瓷、金銀器製作等手工技藝已非常精湛。清末至民國,海州地區志士仁人提出“實業救國”、“設廠自救”等口號,興辦民族工業,境內始有現代工業。[8]建國後,海州區人民政府大力恢復、發展工業生產,積極扶持手工業作坊。通過“調整、鞏固、充實、提高”,境內工業機械化程度大幅度提高,工業門類較為齊全,從業人數成倍增長。中共十一屆三中全會以後,特別是1984年改革開放以來,經過整頓改革,產業結構不斷調整,加速了工業生產的發展,基本形成以市屬大中型工業為主體,區、鄉(鎮)、街工業全面發展的局面。至1992年,境內計有147家工廠,5000多種產品,職工總數36119人,年產值達12億元。[8]2011年,海州區全部工業增加值24.19億元,同比增長16.1%,工業化率達到46.7%,拉動經濟成長貢獻率為52.9%。全區規模以上工業企業47家,實現工業總產值89.41億元,增長13.3%。其中,輕工業產值32.2億元,同比下降6.9%;重工業產值57.2億元,增長29.1%。園區產業發展步伐加快,工業產值占全區工業產值的72.7%。全區擁有年產值超億元的製造業企業16家,實現工業總產值74.38億元,其中超5億元企業2家,超10億元企業2家。

文化藝術

據考證,四、五萬年前就有人類在海州地區繁衍生息。自夏商以來,海州隸屬多變,幾經易名,至北魏武定七年(公元549年)始稱海州,其後一直為歷朝府、州、郡、縣之治所,素有“東海名郡”和“淮海東來第一城”之稱。海州人文薈萃,先民創造了具有龍山、青蓮崗文化交匯特徵的史前文化,孔子兩次率弟子來海州講學論道並登山望海,宋朝石曼卿在此留下讀書遺蹟,蘇軾、辛棄疾、李清照留下大量詩詞,李汝珍以海州風土人情創作了《鏡花緣》。

旅遊

綜述

海州區自然與人文景觀相得益彰。因相傳孔子曾來此登山觀海而得名的孔望山是國家4A級風景區,“孔望山漢代摩崖石刻”為國家一級保護文物,“錦屏山將軍崖岩畫”被譽為中國最早的一部天書,白虎山、石棚山、桃花澗、白鴿澗等自然景觀和城內的“九庵十八廟”等歷史景觀“古、神、幽、奇”為一體。

風景名勝

將軍崖岩畫:將軍崖位於江蘇省連

桃花澗將軍崖岩畫[10]

雲港市海州區錦屏山南麓的西端,南北長22.1米,東西寬15米,是遠古時東夷族的祭壇,崖壁上畫有人、馬等像,因而得名。將軍崖岩畫據專家推測是以石器敲鑿磨製而成,距今約有4500年的歷史,是中國最早的岩畫,被稱為“東方天書”。岩畫中有三個圓形的太陽,各刻一二十條光芒線。[11]1988年公布為第三批全國重點文物保護單位。

龍洞庵:位於孔望山東側半山腰處,小院清幽,是連雲港現存最早的古剎之一。它最早建於東漢,當時叫東海廟。北齊武平年間建成龍王廟,唐代重建成龍興寺,明隆慶以後改成龍洞庵。1980年,國家撥專款重新修葺,使這千年古剎,恢復了明代建築風格。

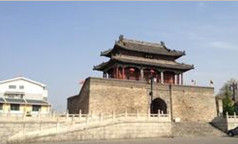

海州古城:始建於梁武帝天監十一年,明永樂十六年,加砌城牆,全長九里一百三十步,高二丈五尺,城有四門,分別為:東“鎮海門”、西“通淮門”、南“朐陽門”和北“臨洪門”。的古城是在原址的基礎上規劃重建的,1987年開始規劃,1991年正式實施。

桃花澗:位於錦屏山內,山上既有挺拔的林木,又有裸露的石骨,頗具中國畫的風味。景區的下面,即著名的錦屏磷礦礦區。1979年冬,桃花澗發現了四五萬年前古人類活動的遺址,出土的舟伏、漏斗狀石器,與日本九州出土的這類石器形制大體相同。據專家考證,那時期海平面普遍下降,日本與連雲港之間形成一條陸橋,兩岸的古人類曾不斷互相往來和交流。

石棚山:位於海州城的東部不遠處,掩映在幾百畝桃園之中,山頂上有一塊勢如天外飛來的橢圓形巨石名叫石棚。石棚上鐫有明代海州知州王同所書“高行清風”四個大字。在石棚西南不遠處,聳立著一塊大招頭崖,向陽背風,前臨一片較為平坦的芳草地。

特產

加吉魚,是海州灣的名貴經濟魚類,屬鰓科,學名真鯛。魚群多活動於前三島一帶。加吉魚是肉食性魚,肉質最美,嫩似豆腐,味鮮勝仔雞,頭尤鮮美,越嚼越香。民間素有“加吉頭,馬鮫居,鰳魚肚皮唇唇嘴”之說。加吉魚又因身形優美,色彩吉慶,常被人們捧上喜宴席。